読書ノート 読書ノート

読書目録

読書累計210冊(平成22年~29年の8年間)

H22年〈30冊〉

1-2ファウスト(2)/ゲーテ

3ゲーテ詩集/ゲーテ

4ゲーテ格言集/ゲーテ

5-9レ・ミゼラブル(5)/ユゴー

10-16モンテ・クリスト伯(7)/デュマ

17-18九十三年(2)/ユゴー

19-21永遠の都(3)/ホール・ケイン

22-24神曲(3)/ダンテ

25-27罪と罰(3)/ドストエフスキー

28-30カラマーゾフの兄弟(3)/ドストエフスキー

H23年〈19/49冊〉

31-32悪霊(2)/ドストエフスキー

33貧しき人びと/ドストエフスキー

34虐げられた人びと/ドストエフスキー

35方法序説/デカルト

36-38アンナ・カレーニナ(3)/トルストイ

39-42戦争と平和(4)/トルストイ

43-44復活(2)/トルストイ

45神様の女房/高橋誠之助

46-48人生問答(3)/松下幸之助・池田大作

49木に学べ/西岡常一(薬師寺宮大工棟梁)

H24年〈20/69冊〉

50老人と海/ヘミングウェイ

51-53草の葉(3)/ホイットマン

54-57大地(4)/パール・バック

58地下鉄に乗って/浅田次郎

59鉄道員/浅田次郎

60-63蒼穹の昴(4)/浅田次郎

64地の底の山/西村健

65古事記/梅原猛

66-67日本書記(2)/宇治谷孟

68阿Q正伝/魯迅

69孔子/井上靖

H25年〈31/100冊〉

70生の短さについて/セネガ

71心の平安について/セネガ

72幸福な生について/セネガ

73霞町物語/浅田次郎

74やさしい移転価格/海外職業訓練協会

75中国の日系企業が直面した問題

76「三人の悪党」キンピカ1/浅田次郎

77「血まみれのマリア」キンピカ2

78「真夜中の喝采」キンピカ3

79実務化のための組織再編マニュアル

80-83中原の虹(1-4)/浅田次郎

84珍姫の井戸/浅田次郎

85かわいい自分には旅をさせろ/浅田次郎

86色彩を持たない多崎つくると、彼の巡業の年/村上春樹

87-94三国志全8巻/吉川英治

95諸葛孔明の戦略と戦術

96永遠の0/百田尚樹

97-98海賊とよばれた男/百田尚樹

99「項羽と劉邦」(上)司馬遼太郎

100 「項羽と劉邦」(中)司馬遼太郎

H26年〈40/170冊〉

1)101 「項羽と劉邦」(下)司馬遼太郎

2)102軍師黒田官兵衛/高橋直樹

3)103誰も書けなかった邪馬台国

4(104)ネルソン・マンデラ

5(105)小説人間革命第一巻

6(106)ガンジー自伝

7-9(107-109)水滸伝(上中下)

10(110)小説人間革命第二巻

11(111)ガンジー・自立の思想

12(112)ガンディー 魂の言葉

13(113)小説人間革命第3巻

14(114)小説人間革命第4巻

15(115)ドン・キホーテ前篇上

16(116)平和の架け橋/池田大作

17(117)お金で世界が見えてくる/池上彰著 ↑6月

18(118)いま親が死んでも困らない相続の話

19(119)今からでも間に合う! 駆け込み実例対策

20(120)大増税でもあわてない相続・贈与の話

21(121)人間革命 第5巻

22(122)人の命は腸が9割/藤田紘一郎

23(123)10人の友だちができる本 ↓7月

24(124)人生を変える対話の力

25(125)家康はなぜ、秀忠を後継者にした

26(126)地球時代の哲学

27(127)白蓮・踏繪

28(128)ドン・キホーテ前篇下 ↓8月

29(129)王子と乞食

30(130)人間革命第6巻

32(132)人間革命第8巻

33(133)マッサンとリタ

34(134)村岡花子童話集

35(135)山本周五郎からの手紙/土岐雄三(未来社長)

36(136)社会はなぜ左と右にわかれるのか/ジョナサン・ハイト(紀伊國屋書店)

37(137)大人なら知っておきたいモノの言い方

38(138)宗教改革の物語/佐藤優(角川書店)

39(139)赤毛のアン/モンゴメリ(講談社)

40(140)地球を結ぶ文化力/池田大作(潮出版社)

H26年〈目標50/実績40冊/累計140冊〉

【H27年】〈36/176冊〉

1(141)池田大作全集第33巻(講義)

<2012.1.2先生からの贈本>

2(142)文学は、たとえばこう読む/関川夏央(岩波書店)

3(143)ソクラテスの弁明/プラトン(岩波文庫)

4(144)人間革命第9巻/池田大作

5(145)饗宴/プラトン(岩波文庫)

6(146)形而上学(上)/アリストテレス(岩波文庫)

7(147)形而上学(下)/アリストテレス(岩波文庫)

8(148)国家(上)/プラトン(岩波文庫)

9(149)国家(下)/プラトン(岩波文庫)

10(150)走れメロス/太宰治(新潮文庫)

11(151)人間失格/太宰治(集英社文庫)

12(152)花燃ゆ(一)大島里美・宮村優子(NHK出版)

13(153)花燃ゆ前編(NHK出版)

14(154)花燃ゆ完全読本(NHK出版)

15(155)花燃ゆ(二)大島里美・宮村優子(NHK出版)

16(156)家康はなぜ、秀忠を後継者にしたか/加来耕三(ぎょうせい)

17(157)三十三年の夢/宮崎滔天(岩波文庫)

18(158) 人間革命第10巻/池田大作

19(159)人間革命第11巻/池田大作

20(160)人間革命上巻/戸田城聖

21(161)隠者の夕暮シュタンツだより/ペスタロッチー(岩波文庫)

22(162)花燃ゆ続・完全読本(NHK出版)

徳川家康全26巻を年内に完読すれば、年間目標50冊の壁を乗り越えられる。

年内あと30冊÷6ヶ月で月5冊(ToT)…頑張ろう!(^^)/

>流石は先生です…本の虫の先生は無敵です…奥様以外は…(^-^)/

23(163) 人間革命下巻/戸田城聖

24(164)人間革命第12巻/池田大作

25(165)長征(上)/横山 光輝 (講談社漫画文庫)

26(166)長征(下)/横山 光輝 (講談社漫画文庫)

27(167)まんがでわかるドラッカーのリーダーシップ論/藤屋伸二(宝島社)

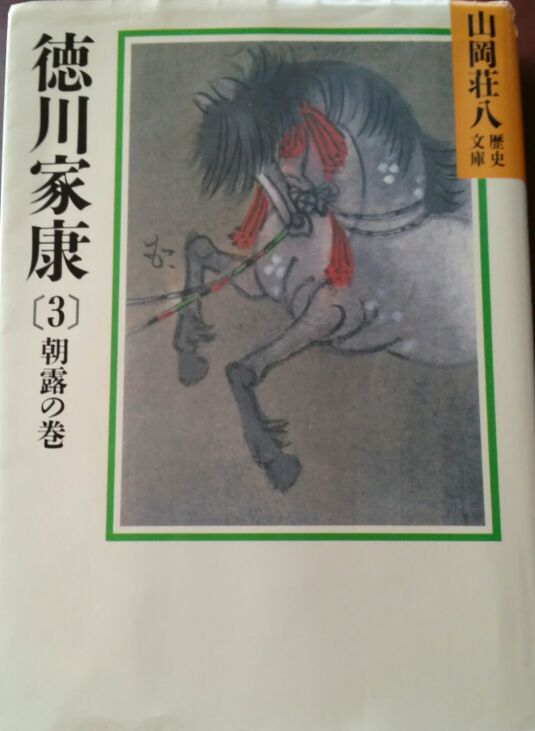

28(168)徳川家康第1巻/山岡荘八2015.7.16-8.2(18日)

29(169)徳川家康第2巻獅子の座の巻2015.8.3-8.15(13日)

30(170)徳川家康第3巻2015.8.16-9.12

31(171)徳川家康第4巻2015.9.13-10.10

32(172)徳川家康第5巻2015.10.11-10.25

33(173)徳川家康第6巻2015.10.25-11.10

34(174)徳川家康第7巻2015.11.11-11.30

35(175)徳川家康第8巻2015.12.01-12.10

36(176)徳川家康第9巻2015.12.11-12.20

H27年〈目標50/実績36冊/累計176冊〉

【H28年】〈34/210冊〉

1(177)徳川家康第10巻2015.12.21-1.10

2(178)徳川家康第11巻2016.1.11-1.27

3(179)創価学会を語る/佐藤優&松岡幹夫2016.2.9

4(180)徳川家康第12巻2016.1.28-

5(181)家康はなぜ、秀忠を後継者にしたのか/加来耕三

6(182)2019China/マイケル・ピルズベリー

7(183)アメリカの世紀は終わらない/じョセフ・S・ナイ

8(184)中国グローバル化の深層

9(185)創価教育の源流 牧口常三郎

10(186)偉大なる「師弟」の道 戸田城聖

11(187)ぼくらの頭脳の鍛え方/立花隆・佐藤優

12(188)徳川家康第13巻

13(189)徳川家康第14巻

14(190)徳川家康第15巻

15(191)徳川家康第16巻

16(192)徳川家康第17巻

17(193)徳川家康第18巻

18(194)徳川家康第19巻

19(195)徳川家康第20巻

20(196)問題は英国ではない、EUなのだ/エマニュエル・トッド

21(197)黄金柱の誉れ/創価学会壮年部

22(198)韓民族こそ歴史の加害者である/石平

23(199)「カエルの楽園」が地獄と化す日/百田尚樹・石平

24(200)徳川家康21巻/山岡荘八

25(201) いま、公明党が考えていること/佐藤優・山口那津男

26/(202)わが非暴力の闘い/ガンデイー

27(203)無双の花/葉室麟

28(204)先端技術の仕組みと安全

29(205)ゲゲゲのゲーテ/水木しげる

30(206)戦争と読書/水木しげる

31(207)関ヶ原敗将復活への道/二木謙一

32(208)大江戸御家相続/山本博文

33(209)心/姜尚中

34(210)日本の歴史1

H28年34冊/累計210冊

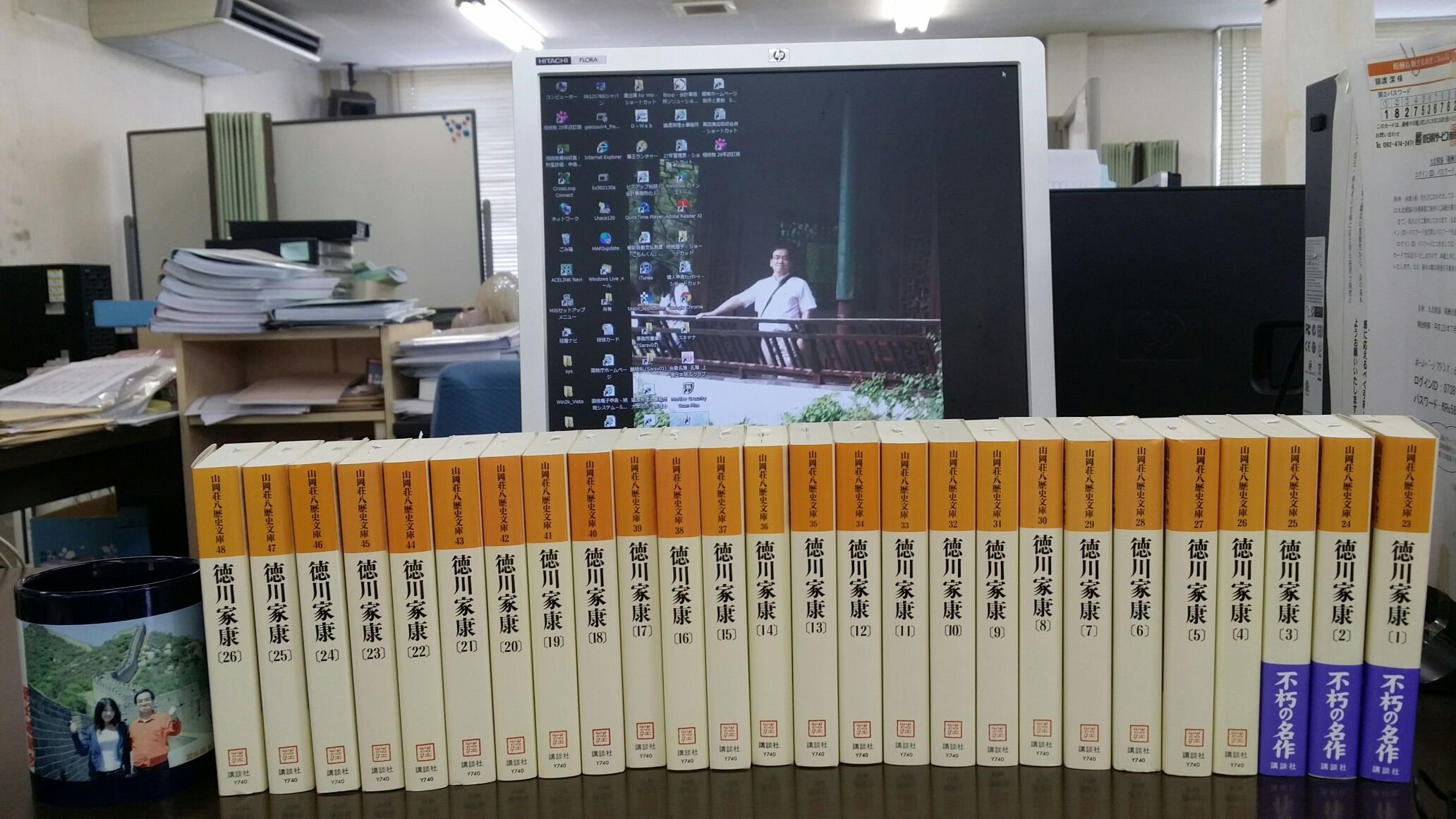

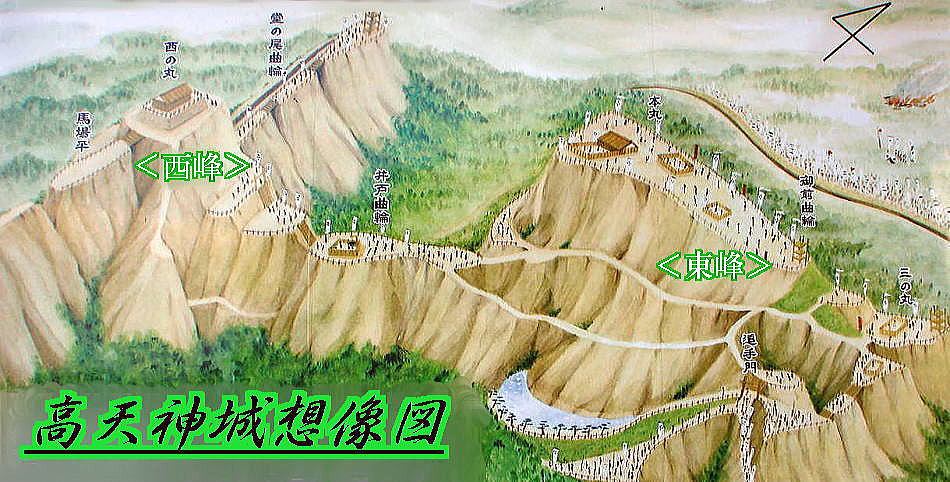

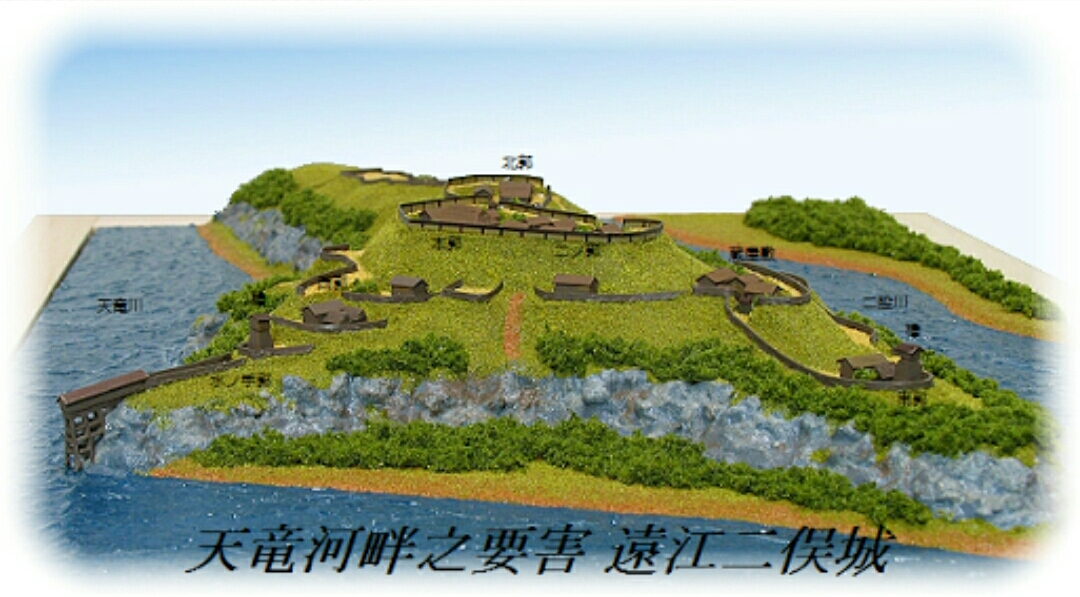

徳川家康全26巻

徳川家康全26巻

2015-06-29 23:52:29

戸田先生の人間革命上下巻を読了!

横山光輝「長征」のあと、

徳川家康全26巻に挑みます。

(^o^)v

唱題連続4日間1万遍(2時間半)!

仏法対話今月だけで今33人!

読書は今日から「徳川家康」今年28冊目!

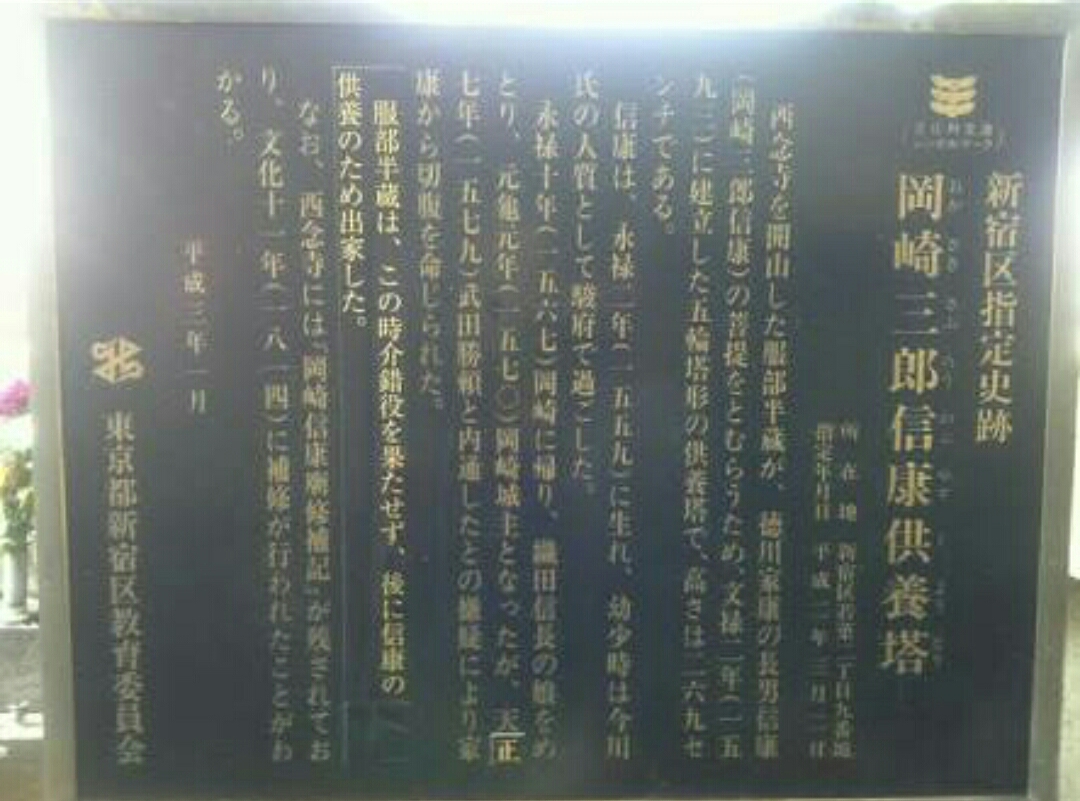

竹千代(家康)が生まれた年、信玄は二十二歳、謙信は十三歳、信長は九歳であった。

◎暁以前

「そこで父は、小さな怨みにとらわれず、大きなまこと(真実)で両家を結び、神仏の思いにかのうた勝ち方を考えた。わかるかな? この忠政、生涯忘れかねる節操なそなたの母を相手に贈って苦しみぬいたのじゃ。この上はいっそ怨みを祈りに変えて、逆にもう一人いちばん愛しいものをささげて、神仏の加護を得ようとな」

◎春告鳥

信元は舌打ちした。

「……その水野家がなんで、今川方と旗色鮮明にしている岡崎城に縁を求むるか。わざわざ織田方の好まぬ相手を何で選ぶか」

◎雨の蕾

「ワッハッハッハ」信元はまた笑いにまぎらせ、

「お身がわしと於国のことを黙っているのが怪しかった。わしの負けじゃ。わしは今日から於国の婿じゃ。ワッハッハッハ」

◎春陽

「そなたよく覚えていてたもれ。殿へさしあげる酒はいつも“だい”が先にお毒見します。これを奥のしきたりに改めますぞえ」

◎馬蹄のあと

……信秀はそこでニヤリと頬をくずして、

「愚かな者の眼には動かぬように映っていて、その実、しばらく眼をそらしていると行方は知れなくなってゆく。おぬしならばわかるであろう。やれ藤原の橘の、源氏の平家のと申しているうちに、世の中はあらぬ方へ歩いている。……何もかもが行方知れずの目算用になってゆくわ」

◎女性の歌

「そなた、勘六どのを見舞って来やれ。さっきの飴の甘味はきつすぎます。よけいに食べさせてはなりませぬ。急いでゆきゃれ」

「これはめでたい!」

「お屋敷さま、これはご懐妊のしるしでございますぞ。まずまず……おめでたい」

◎罠と罠

「ーーそうか。石女(うまずめ)でなかったのだな。よしそれでよし。わしと清康の孫が生まれる」

……忠政にとって自分の愛妻を拉(らっ)し去った松平清康は、憎いがまた懐かしい男一匹だった。

「ーーわしの忍、それに清康の断を持って生まれる孫がわしは欲しい」

小国の悲しみはいつの時代にも同じであった。右にすべきか左にすべきかの混乱だけでは納まらず必ず中立派もまた渦に加わる。

信元

(いったいこ奴をどこで斬ろうか?)

(そうだ! 熊屋敷の於国のもとで斬らしてやれ)

◎乱れ萩

それに織田信秀のやり方を信近は好かなかった。……すべてを力で……過去の一切を否定して……わがために土民を煽り、わがために土民を焼く。

兄の信元はその力に眩惑されて、織田へ款を通じようとあせっている。

◎小豆坂(あずきざか)

人々はそっと顔を見合わせた。いざ戦となると、やはり広忠では頼りなかった。ただ、ここではその頼りなさを誰もかくそうとしていない。それが、若い広忠には侮られた感じでたまらなかった。

「予は誰の眼にも父上には及ばぬそうな」

於大の腹でピクリと胎児が大きくうごく。

「祈ろう。今年は寅年であった。寅のように逞ましく強い子を授けたまえと神仏に祈願しよう。このような口惜しさを予は予の子に味わわせとうはない……」

「はい」

「今川を恃まず、織田に屈せず、悠々と一人で天下の歩ける子………」

◎今生未来

母に負けない母でなければ生まれ出て来る子に済まない。それにしても現世の祈りが、ほんとうに子供の未来にひびくのだろうか………?

「そなた……十二仏の第三番に並んでおわす真達羅大将………寅の神鉾(かみほこ)をもって立つ、普賢菩薩を盗んでたもれ」

「普賢菩薩の………?」

◎冬来たりなば

「岡崎へ男子ご誕生! 殿! 男でござりまするぞ。男の和子でござりまするぞ」

「.……寅の年の寅の刻に生まれたぞ……」

◎照る日、曇る日

「お久、忍んでくれ。この世は堪忍の世の中ぞや。誰かが心の虫を殺して堪忍せねばならぬ。それが人の世のさだめなのじゃ」

◎塵土(じんど)の嘆き

信近……世間の習慣の一つ一つに汚点を見つけて、それにはげしい憤りをぶつけてゆく。ただそれだけで不快な濁世が澄ませるものと単純に思い込める若さをもっていた。

随風「今日の苦患(くげん)の除けぬ仏法が何になる。病んでいる者には医薬を施せ。餓えている者には食を与えよ。それがまことの仏法じゃ。あらゆる苦患からただちに大衆を救い出すのが仏の心じゃ。病魔はびこらば病魔と戦い、強権がはびこらば強権と戦う。いまのような狂刃乱舞の世に、死後の安楽を説いて何の救いぞ、なぜ現世で狂刃を封じようとはしないのだ」

◎輪廻

そしてみずからは革命者であり、われに従うもまた革命者なりとして、その服装まで現世の地獄人と区別せられた。……いかがでござる? 随風に同行して乱世の大器を探しに出られては。

◎謀略

信元……内心ではハッと蒼(あお)ざめるものがあった。自分は父の死後しきりに家臣の整理をしてきたが、まだ一族一体の団結までには到っていない。

が、岡崎はその逆であった。広忠自身は弱小なのに、松平家の落潮を迎えて決して離れぬ粒よりの老臣どもが、しっかりと広忠を支えている。

「……老臣どもはことごとく奥方に心服してぎざるゆえ、別れを惜しんでおそらく刈谷の領内まで見送られる。そのときに老臣すべてを……」

◎戦国夫婦

「後ろ楯がのうては立てぬ世じゃ。織田か今川か。が、いずれが勝ち、いずれが負けるかは、予にはわからぬ。とすれば、この広忠は父祖よりの義理に従い、うかつに動く愚かしさは慎まねば相ならぬ。そなたに予の心労がわかってくれるか」

◎秋雷

波太郎は吉法師に

「それそれ、そのように先走る。それではいよいよ敵を作って、後継ぎのことのみか生命も危い。愚かにならせませ。何事も思い及ばぬもののようになさいませ」

波太郎

(ひとり人間だけが、なぜ苦の世に住まねばならぬのか)

……他の動植物のように素直に自然に順応せず、自分たちが自然によって生命を与えられた事実をいつか忘れている。各自が各自の恣意にまかせて階級をつくり、所領を決め、むごたらしい犠牲を押しつけあって嘆いている。

◎別離

(おお……竹千代が……)

「用心は先にするもの……と、これはわらわの父、右衛門大夫が訓え。いや、それだけではない。竹千代と下野守とは伯父と甥。その間に怨みの種を残さぬように計らうが、“だい”のつとめかと思いまする。だいの頼みじゃ! 竹千代の後のためじゃ! 聞き入れて帰ってたもれ」

◎希望の梅

だれの眼にも竹千代は父親よりも別離された於大の方に似て見えた。

いや、於大の方というよりもその父親の水野忠政によく似ていた。……しかし、だれもそれを外祖父の忠政に似ているとは言わなかった。

父は一族の信頼をつなぎきれずにもだえているし、強国にはさまれた弱小国の悲しさで、縁者の中にも織田派、今川派の暗闘が日に日に目立ってゆく。

ただ一つ、生き残りたいばかりのために、この子の母を追わなければならなかった父も哀れ、子も悲しかった。

強大なときにはない争いが、弱小になると必ず起こる。織田派、今川派があるのはやむを得ないとして、時にはその弱小さにつけこんで野心をのべようとする者すら出て来る。

◎お湯殿問答

「お春には良人と決まった許嫁者(いいなずけ)がござりまする」

「だれじゃ。どこの家中じゃ。申してみよ」

「はい……この……岩松八弥……わしでござりまする」

◎想夫憐(そうふれん)

波太郎「姫の考えでは、岡崎と遠くなるのがおそろしい。万一にも和子と敵味方に相なってはと……それが迷いの種でござろう」

於大はハッと首を垂れた。

「肉親として女性としてはご無理もないこと。波太郎もご心中お察し申しまする。が、……その迷いにおぼれて、行く手の波を見あやまってはなりませぬ」

◎桜ぶろ

「垢かきに出て、殿さまをたぶらかす、女子の器量は腕にあるぞえ」

「桜はな、いちどに咲いていちどに散る、いさぎよい花じゃ」

「二夫にまみえるほど未練な花ではないわ」

「早く来ぬか。花じゃ。花じゃ。どこもかしこも花でいっぱいじゃ。何をしておるぞ!」

◎春雷の宴

「予はまた雷めが、後妻(うわなり)打ちに参ったかと思うていたが……」

それを聞くと侍女たちは思わずそでを口にあてて笑いをこぼした。……新しい後妻をたたきに来る風習が残っていたからだった。

(おもしろい殿)

☆あとがき

私は徳川家康という一人の人間を掘り下げてゆくことよりも、いったい彼と、彼を取り巻く周囲の流れの中の、何が、応仁の乱以来の終止符をうたしめたかを大衆とともに考え、ともに探ってみたかった。

当時の新興勢力織田氏をソ連になぞらえ、京文化に憧れを持つ今川氏をアメリカになぞらえ、作者は、弱小三河を日本として書いているのではないか。

ーー人間の世界に、果たして、万人の求めてやまない平和があり得るや否や。……

戦いのない世界を作るためにはまず文明が改められなくてはならず、文明が改められるには、その背骨となるべき哲学の誕生がなければならない。新しい哲学によって人間革命がなしとげられ、その革命された人間によって社会や政治や経済が、改められたときにはじめて原子科学は「平和」な次代の人類の文化財に変わってゆくーーそう夢想する作者が「徳川家康」に仮托して、人間革命の可能の限界を描こうとして気負っているというのがこの小説の裏の打ち明け話である。

……いわば私の「戦争と平和」であり、今日の私の影であって、……

(昭和二八・九・二四) 山岡荘八

◎至遠の望

俊勝にいどまれると於大の体は燃えてゆくのに、眠って見る夢の中の良人はつねに広忠だった。

(心は先夫、身は良人に……)

女にとって、再縁とはあさましい悲嘆であろうか。そんな夢のあとではいつもしっとりとまくらがぬれた。しかも俊勝はそれを知らない。

「お許の実家はわしに過ぎたる家柄じゃ」

◎秋霜の城

「松平広忠、織田弾正に見参……」

「待てッ!」と信秀はとめた。

「もうこときれている」

「あっぱれな!」

◎桔梗責め

「もう少し桔梗をお切りなさいませんか」

「あ!」と楓が、おどろいて立ったときには、田原御前はもはや、殿の居間を飾ろうとして切ってあった桔梗の束をつかんで、お春の方を打擲(ちょうちゃく)していた。

「よくも……よくも……殿のお名まではずかしめる! もう許せぬ! 許せませぬ」

◎一粒の米

一粒の米の中に日月を蔵し

半升の鍋の内に山川を煮る

竹千代も広忠も華陽院もみんな仕合わせになりますように。

そして今の良人、俊勝も……。

水野忠政が、広忠の父清康と争って和議したとき、刈谷城外の椎の木屋敷の酒宴の席で、於富の方は松平清康の眼にふれたのだ。そのとき於富の方は二十四の清康より六歳も年上でありながら、二十そこそこにしか見えなかったと聞いている。

……

「これは美人じゃ。余にくれぬか」

◎人質発航

「お父上、竹千代は歩きます」

「竹千代は重いから」

「竹千代、母上じゃぞ」

「ご苦労、ご苦労」

「苦しゅうないぞ、面をあげよや」

「竹千代は駿河へゆくのじゃ」

広忠は……急に大きくくちびるが歪むと、クックククと、のどの奥で泣きだした。

「父はそなたに礼をいいたい。そなたを送る時にはな……父は自分の無力を恥じて、こうしてそなたに頭を下げた……と、よいか、これだけは成長したあかつきにきっと思いうかべてくれよ」

◎潮見坂

波太郎「そこで生き残る道を申し聞かそう。戸田、松平、水野と三つの小党が同盟を結んでな、いざ両者が衝突するとなったら、いずれへも味方せずにいることじゃ。この三党で味方をせねば、いずれも必勝は期しがたい。必勝を期しがたければ戦いはなくて済む」

◎恋慕しぐれ

ーー八弥さま、春は狂ったままにてお先にあの世へ参るべく候。……お殿さまには、八弥さまお手にて討ち取りしよう申し上げ下されたく候。……

「しまった!」

お春は狂ってはいなかった……殿の無情を口には出せず、お側からしりぞけられた八弥のために死んでゆこうとしたものらしい。

悪鬼になってお春の仇を討ってやる

自分がわるいのか?

殿がわるいのか?

それとも世間がわるいのか?

◎孤因の母

(どうすれば、この母の心を竹千代に通わすことができるであろうか)

強い母。不撓のーー

俊勝「岡崎どのは、とうとう、わが子を見殺しと決めてその旨返答に及んだ由じゃ。むごい人ぞ」

(竹千代! 母じゃ、母がそなたのそばに立っているのがわからぬのか……)

どきりとするほど父の水野忠政に似た面輪(おもわ)。わが身にふりかかった苦難も知らず、明日に脅えることも知らない。いやそれよりも、自分の前に全身をふるわして、わが母が立っていることすら知らずに、竹千代はすぐまた視線を手もとにおとしてゆくのである。

「なあ竹千代、おぬし、この信長が、おぬしの斬られないように計ろうてやっても好きにはならぬか」

.……

「好きになって、やっても、よいわ」

◎流れる星

「わしは斬る! 於大を斬るぞ」

お春を殺して涙一滴見せなかった広忠。

(この人でなしめ! この情け知らずめ……)

いよいよこの主君とは別れる時が来たと思った。

(今だ!)

(このままでは、やがて殿は……)

最愛の一子を見捨て、於大の方まで斬ろうとする。このままでは松平家はつぶれ去ると八弥は思った。

「殿!」

……

「片目八弥は、主殺しをいたしまする」

「なんと申した八弥」

「あーー」

「八弥乱心……」

「よく……よく……刺した。広忠はな、自分で自分を持てあました。生きることが怖ろしかった」

「えっ?」

「そちにはわかるまい。生きること……生きることはな……罪業を……あさましい……罪業を重ねることだと……あとを……あとを……」

◎備えなき城

「あいや、またれよ」

あわてて手をあげたのは、本多平八郎忠高だった。忠高は父平八郎忠豊が先年の安祥攻めで広忠の身代わりに討ち死にしてからあとを継ぎ、まだ二十二歳の若武者だったが、彼は股立ちつかんでひとひざ安芸ににじり寄ると、

「ここではまず織田家との和睦が第一、織田方への使者は拙者がつとめる」

「ーー竹千代どの成人のあかつきまで、この城地は今川家で預ろう」

「まず安祥城の織田信秀が息子を一人生け捕りになさるがよい」

◎雪月花

「おぬし、瓜とこの信長とどちらが好きじゃ」

「両方とも」

「斎藤道三は食わせ者か」

「おお、そなたを年取らせたような、ずるい奴じゃ」

「竹千代はずるくはない。で、嫁御はいくつじゃ」

「十八じゃ」

「すると……すると、嫁御は投げとばすものか」

「竹千代、おれが竹千代を好きなわけがわかったよ」

「小鳥遊びはやさしすぎる。竹千代は籠の鳥ではない。竹千代は、父がなくても、城がなくても大将じゃ」

世の中にうまが合うということばがある。信長と竹千代がそれであった。

(負けるものか!)

「その代わり、お礼に一頭馬がほしい! 大将には馬がいるのじゃ。馬を下され」

「……人間五十年、下天(げてん)のうちをくらぶれば、夢まぼろしのごとくなり。ひとたび生をうけ、滅せぬもののあるべきや……」

◎紅だれ

「はて、どなたであったかな?」

雪斎が声をかけると、

「源応尼(げんおうに)でござりまする」

「この尼も駿府へ住みとうござりまするが、お許しいただけまいかと存じて」

「あの緑の中に、ただ一株、楓の紅だれが混じってござろう」

「あの紅だれは、夏中は葉の中でただ一つの赤であった。あの変わり者を緑の葉どもは、なぜ紅だれだけが赤いのかと、あるいはわらっているかも知れぬ。が、時節が来ると、まわりの楓は紅葉して、いつか紅だれはその紅の中に没してゆく。没してゆくと、こんどはどれが紅だれだったか見分けもつかぬまま忘れられ、かえって赤さの不足を責められゆくかも知れぬ。わしはあの紅だれでありたい!わしは紅だれの心を受けつぐ武将がほしい! 尼どの、それが……この雪斎の、安祥の小城にこだわり、岡崎衆にとりわけむごい理由でござる。おわかりかな?」

◎枯れ野の賦(ふ)

「経文も人もみなこれ一つ。心がらのすぐれた人は生きた経文。自然はすべて活文章でござろうが」

「木枯らしの吹くままに、葉をおとしては春を待つ木もたくさんおじゃる。お方はこの尼が、なぜお方に別れに来たか気がつかれぬか」

「熱田におればお方や殿の情を受け、駿府に移ればこの尼の手がとどく。どちらにしても竹千代は運強く生まれて来た子と見えまする」

◎那古野扇

「信長はな、敵の期待の裏をかくのじゃ」

「と仰せられると」

「相手が交換に応ずるものと思うていたら応ぜぬこと。応じまいと知っていながら来たのなら、さらりと応じてやることじゃ」

「竹千代は子供ながら悠々と、わが身は大将じゃと尾張にあって言いきる者。この虎、野に放つとやがて猛虎に育つゆえ、この申し出には従われぬとお断りなさるよう申したら、父がひどく逆鱗したわ」

「人質は交換せずとも、信広さまは斬られませぬ。斬って益なきお人ゆえ、生かしていつかの手持ちにする。相手の気持ちと、こちらの手持ち、あとになって歩と金ほどのひらきがうまれて参りましょう」

「申し上げます」

だが濃姫がきらっているとわかると信長は、わざと通すのであった。

……

濃姫はそのあとから、

「遠慮はないゆえ、お入りなされ」

と、これも小さな逆手でゆく。

(負けるものか…………)

と、濃姫の勝ち気も火をふいた。

「耳はもうよろしゅうござりまするか」

「いやまだじゃ……父はな、近ごろひどく衰えを見せて来た。死ぬかも知れぬ」

「そのような不吉なこと」

「たわけめ、生きて死なずに済むかッ。だがな、父に万一のことがあると、織田一族、寄ってたかってこの信長をたたくであろう」

◎往く雁戻る雁

「いかがでござろう。両者の位地に半ばする、大高あたりで引き換えては?」

織田家の背後ーーというよりも信長の背後にあって、時折り姿を見せる熊の若宮、竹之内波太郎だった。

「信長どのに、馬を貰うて参った。そち引いて来い」

松平方では竹千代が信長に贈られた馬一頭があるだけだった。

新八郎はがらりと槍を投げ出した。

「人間の一生はな、悲しい意地だとわかったわい。おれはいま一生の意地を貫いた。おぬしたちはそれで意地をふみにじられた。よかろう。さ、勝手に突いて、勝手におれの首を持ってゆくがいい」

「今日のことがな、こうなることは、那古野の若殿がよく見通してのことなのじゃ。ここで相手を突き伏せてはわれらの負けになるのじゃぞ」

「おぬしはだれだッ」

「名は名乗らぬ」

竹之内波太郎はそういうと……

「せっかく、竹千代どのに忠勤をはげまれよ。小さな意地にこだわらず大きなものにな、育てゆくがおぬしたちの役目のはずじゃ」

◎孤児登城

十種香を聞き終わって、……肥満している義元は膝にしびれを覚えだして、

「阿亀、脇息を……」

……義元は親永の娘の瀬名を鶴と呼び、義安の娘の椿を亀と呼んだ。

(あの尼僧はまだ帰らずにいるというのに、いったい何者なのであろう?)

「竹千代はこの阿鶴を好きか?」

「御所さまの仰せとあればやむを得ませぬ」

「はッはッはッは。そうかそうか。いや、よくわかった。阿鶴、聞いたであろう。お許はぜひにもというほど執心されてはいなかったぞ」

「どうじゃ竹千代、この姫は?」

「美しい!」

「そうか。阿鶴の方が美しいか」

鶴姫ははじめて顔をあげて、これも竹千代をべつの感情で見送った。と、竹千代は自分の席をとおりすぎてさっさと庭に面した縁まで歩いてゆくではないか。

「これ若! お席はここでござるぞ。お席は」

「あ!」

「これ若ッ!」

「これはおもしろい! これは肝に毛が生えた小童(こわっぱ)じゃ。これはおもしろい。わッはッはッは」

◎相手寄る者

雪斎「竹千代は孔子という古い聖を知っているか」

「はい。論語の孔子さま」

「そうじゃ。その方の弟子に子貢という人があった」

「およそ国家には食と兵と信とが、なければならん」

「子貢の、その三つが、ある事情でそろわないときには、まず何を捨つべきか……」

「食と兵と信………?」

「兵ーー」

「あとに残った二つのうちまたどうしても一つ捨てねばならぬときがきたら……?」

「信を捨てまする。食がなければ生きられませぬ」

「はい。でも、それから三之助も食べませぬ。全九郎の真似をしました。それゆえ、その次にははじめから三つに分けて、竹千代がまず取りました」

「信じあう心ーーというよりも、信じあえるゆえに人間なのじゃ。人間が作っているゆえ、国というが、信がなければ獣の世界……とわしは思う。獣の世界では食があっても争いが絶えぬゆえ生きられぬ……さ、今日はこれまで。尼どのと一緒にもどってな、諸将に回礼するがよい」

「じゃが尼どの、日々の素行、くれぐれも注意されよ。眼立たぬこと、眼立たぬこと」

(食があっても信がなければ、その食は争いの種子になる……)

鳥居の爺と、酒井雅楽助と……

(なぜ斬り合うのか?)

◎春におく霜

「うむ。今は駿府にいるであろう竹千代よ。竹千代め、このわしには厄介な土産を一つおいてゆきくさった」

「岩室(いわむろ)がことよ」

熱田の社家加藤図書助が弟岩室孫三郎の娘

すでに四十二歳の父。その父が十六歳の少女の愛におぼれてゆくさえ苦々しい限りなのに、その岩室が中心になって、信長廃嫡(はいちゃく)の火の手を、また家中にあげて来たのだ。

「それ、お許の弟、岩室次盛が娘、たしか名は雪とか申した。貰いに参った。おれにくれい」

「え!」

「ごーーご家督は弟の勘十郎信行さまに」

「そこな女!」

「三日!」

「返事を聞きに参る。思案しておけ」

(信長めが父の心も知らずに)

「わしにはそなたも知ってのとおり二十五人の子供がある。……」

「万一のときにはな、よいか、信長に相談せよ、信行には相談するな」

「な……なぜでござりまする。信行さまの方がずっとおやさしいのに」

「それじゃ。信行は誰にもやさしい。誰にもやさしい者はいざというとき役には立たぬ。誰にも利用されて己れがない。信長はな、そなたに戯れながら、このわしを諌めたのじゃ。そなたにいえばわしに通じる。油断して渦中の乱れを招くな。西からも東からもそれを狙っているものがあると諌めたのじゃ」

「岩……いわ……」

「殿、ご遺言を……」

「なに? 何と仰せられまする。ご家督のことは、勘十郎信行さまに。はッ、かしこまって……」

岩室殿ははッとした。連歌の浄書のできるほどの筆蹟は見事な岩室殿だったが、さすがに権六の今の言葉はおそろしかった。

「なぜ書かぬのじゃ!」

「書けませぬ。殿は何とも仰せないものを」

(何はともあれ、これでは完全に陰謀ではないか。とすれば彼らははじめからそのつもりで……)

「しまったッ!」

◎花供養

気がつくと信長のカッと開いた大きな眼からポトリポトリと涙が落ちてくる。

「人生わずか五十年……八年早くしまわれた」

「泣くなよ。三河の竹千代より、十年以上もわしは父をながく持った……」

竹千代は敵の手中の人質だったが、内には幸福な団結を持っていた。しかし信長は外にも敵、内にもまた敵であった。

……そうせずには治まらなかった事情は誰も考えようとはしなかった。

「お濃ーー」

「信長の涙、二度とは見せまい。笑うなよ」

「は……はい」

「父はな、たった一つ、この信長に、大きな遺産をのこしてくれた。それがそなたに分かるか」

濃姫はすなおに首を振った。

「この信長を最後までわかってくれた。信長こそは父の見残して果たせぬ夢を見る奴と……それを信じて下された」

「父上さまの夢とは」

「いまにわかる。尾張一国の信長ではあるなという……織田一家の興亡より、ずっとずっと大きな夢!」

「ーーそれがし吉法師さまのおそばにある限り、必ず織田家は滅ぼさせませぬ」

「織田家など滅んでもやむを得まいて、もっともっと大きなものがお栄えになされたら」

「では、あとをしかと頼んだぞ。家中の動き、空気をな」

「おお立つともよ信行。武人が戦場で倒れず、畳の上で往生する……得難い徳の賜ものじゃ。愛妾と同衾中とはそれにまた輪をかけている。この上なしは極楽往生。笑う奴は笑うても、心の中では羨望しよう。小賢しい孝道などを喜ぶ父か」

「ーーおぬしは愚直な忠義者ゆえ、女子供にもだまされる」

「信長はなあ権六。尾張に乱入されて戦うほど臆病者にも、分別者にも生まれておらぬ。相手の槍が動くと見ると、すかさず踊り入って敵の息の根をとめて来るわ。安心して遺骸を本城に移し、すぐに葬儀の支度にかかれ」

「兄上の仰せのとおりがよろしかろうと存ずる」

信長はぎろッと眼をむいて舌打ちした。信行のこの気の弱さが信長にはたまらなかった。その場の空気次第で自分がない。八方美人でありたいくせに小才と野心だけは持っている。

うなだれた柴田権六は葉を食いしばって、ポトリ、ポトリと膝へ涙をおとしていた。

濃姫は気が気ではなかった。すでに読経がはじまっているのに、依然として喪主信長の席は空いたままなのだ。

(何か途中で変事でも……?)

「殿は……昨夕……お出ましのまま」

(このような反感の中で、いったい殿はどうして一族をまとめてゆくのか……

「あっ!」

「殿! 殿でござる。殿がお見えになされました」

「あっ!」

「なんということ、藁の縄をしめてござるぞ」

と、信長はぐっと右手をさしのべて掌いっぱいに香をつかんだ。

「あーー」

見よ! 信長は掌いっぱいにつかんだ香をいきなりパッと父の位牌に投げつけたのだ。

(私だけに良人の心がわかりまする……)

瞼にうかぶ信秀に、父の死を知って落涙した信長の本心が知らせたかった。

(どうぞあの人をお護り下さるように……)

三歳の市姫「父(とと)さま、死んだ……?」

政秀

(何のために……?)

(大殿! お許しなされませ)

この政秀の育て方に、何か手ぬかりがあったような……

徳川家康第2巻獅子の座の巻

2015.8.3-8.15(13日)

◎諌死

どこまでも、自分たちこそ「忠臣ーー」と自信しているのである。

(一人だけ、あまり先を走ってしまっては政治も戦もできなくなる……)

「爺! 爺のバカ! 信長がな、いつか爺の名前のついた寺を建てて供養する。それまで地獄におちておれッ!」

◎雌伏の虎

「家来というは気楽なものでな。生命も口も主人あずけだ。だが、大将となるとそうはいかぬぞ。武道兵法はむろんのこと、学問もせねばならぬし、礼儀もわきまえねば相ならぬ。よい家来を持とうと思うたら、わが食を減らしても家来にひもじい思いをさせてはならぬ」

◎狂い桜

本多の後家は哀れに思えた。愛してやってもよいと思う。鶴姫はちと腹立たしい。そしてやっぱり……亀姫の妄想が、いちばん強く竹千代をしめつける。

「よし!」といって竹千代は眼を開いた。

亀姫を氏真などに渡すものか。これも一つの戦いではないか……パッと夜具をはねのけたとき、……

◎初恋

「わしに頼まれて。嘘ではないぞ。わしはそなたが好きじゃ。そなたを妻に申し受ける」

「まあ……」

「わしはいやじゃ。わしはそなたが好きなのじゃ」

「まあ……聞きわけない」

「聞きわけないほど好きなのじゃ」

「それでは姫が困りまする」

「困ってよいほど、好きなのじゃ」

「のう竹千代さま、よい子じゃ。放してたもらぬか」

「よい子ではない。わるい子でよい。放しはせぬ」

◎忍従無限

「ーーどのような無理をいわれてもいっさい忍従じゃぞ。よいか、手向かいは固くならぬぞ」

当方にどれだけ理があろうと、その理は決して口にするな。今日からは岡崎衆は、自分たちも人間なのだということを忘れて生きてくれ。

それでなければ竹千代さまのお身が危ない。

「ーー竹千代さまあっての岡崎衆じゃ。よいか。無駄な反抗はいっさいやめて、さすがは岡崎衆、我慢強さは日本一じゃ……その日本一を心に刻んで我慢してくれ」

◎風雲

信長の器が大きければ大きいほど、次の戦いも大きくなる……ということは、まだまだ信長では、義元に勝てまい、という裏の不安を意味していた。

「とにかく、われらは、われらが領内に、徳をしくこと、これ一つじゃ」

◎歩速の諧調

「妻子を忘れて大局を睨みまする。元信が郎党とともに斬り死にして、それが不殺のまことにかないまするならば潔く斬り死にする。が、その反対と見てとったら、たとえ御所の命なりと、断乎これをしりぞけまする!」

「たわけめッ!」

……

「思いあがった高慢者めッ、いま一度申してみよ」

「はい。何度でも申しまする。たとえ御所の命なりと……」

「短気を起こすな。短気は人を盲にするぞ」

◎薄陽

「許して下さりませ元信さま……鶴はきっとよい妻になりまする」

(弱者はつねにみじめなものだ……)

氏真ずれが弄んで捨てた女を妻にする。

(肩の荷は思いほどがよい。お許はそれを背負いきれる男なのだ……)

◎不如帰(ほととぎす)

「これこれ針売り、その方の生まれ年は猿年であろうが」

……

「いかにも拙者は申の年じゃが、おぬしは午年じゃな」

「ーーこの世は力なのだ」

「ーー力ある者は、いつでもわしの手から奪うがよい」

「濃!」

「おれはしばらくそなたを遠ざけようと思う」

……

「そなたは産まず女(め)、わしは側女(そばめ)を持とうと思う」

「いつかはな、義竜め……よいか、忍べよ」

◎信長構図

(あやつ、きっとまだいよう)

「では、猿とお呼び下され!」

「そなた子が産めるか」

「ひとりでは産めませぬ」

「深雪に、お類に、お菜々でござりまするか」

「この猿は、松下嘉平次がもとでは、木下藤吉郎と申していました」

「それゆえ噂、流言は勝手でござろう……」

(そうだ! 今川義元の背後をおびやかす手は越後にあった……)

「いつかわしの片腕になる……奴かも知れぬ」

「人と人とはな、はじめはみな初対面じゃ。兄弟でも父子でも」

.……

「が、初対面で自分の長所を相手にさとらせる術を知らぬ者では役に立たぬ。あやつはな……」

……

◎帰雁(きがん)の宿

姫は月足らずで生まれたが、それが他人の子であろうなどという噂ではなかった。その反対に、両親が婚礼以前、すでに交わりがあったのでは……という噂であった。

(わしのような者を……)

そう思い、どんな艱難に耐えても、この人々の心の柱にならねばならぬとも思った。

(宿なし大名か……このわしは……)

(哀れなのはわしだけではない……)

(祖父に似ていすぎる……)

短気でなければ猛気のために、身をやぶるおそれが十分に感じられた。深い洞察力を持っていながら、カーッと燃えあがる血潮のために、身を誤りそうな危険が。

次郎三郎は何か見えないものに圧倒されて、ここでは自分が消えてしないそうな気がしているのだ。……自分の祖先たちが、何をのぞみ、何にたよって、このような七堂伽藍を営んだのか……その精神の奥の奥にあるものが、まだ彼には見当もつかなかった。

(いったいこの結構はなんであろうか……?)

心にともった一点の火ーー

わが身のふがいなさ。

家臣の哀れさ。

それにもう一つ、ここで見聞することはすべて駿府で聞くよりも祖母の遺言と雪斎長老の公案に強いひびきでつながった。

「殿はの、殿のうしろに、家臣の粒々辛苦がかくされていることをお忘れなさるまいぞ」

「まず銭を積み、武具を備え、次には糧食をととのえる。これはみな殿初陣の用意でござる」

「爺……次郎三郎は、よい家人をもって仕合わせじゃ。父祖のおかげ……このとおりじゃ……爺……」

◎闌鶯(らんおう)の城

「もし御所さまお疑いならば、ご上洛に先だって、元康が心、お試し遊ばせませ」

この夫婦の交わりは世の常のそれよりはるかに濃かったゆえかも知れない。

「いま、日本中で、こうして女子供ばかりで歩けるところは駿府以外にないそうな」

駿府と三河の女性の相違。

一方はどこまでもつつましく堅実なのに、駿府の女子はみなりの派手さに加えてことごとに表向きの事にまで口を出した。

◎乱世の相

(いったい自分はどんな罪障をもって生まれて来ているのか?)

……親があって親を信じられず、子があって、子も信じられぬ。兄弟同士が焼刃を合わせ、婿と舅とが殺し合う。

どの家を見ても妻は敵方の諜者であり、兄弟はもっとも身近な敵と言えた。

武力の強大さだけでは、骨肉相食むこの地獄は決して裁断し終(おお)せなかった。とすれば、やたら初陣武功をあせるより、今の不幸を神の与えた雌伏の時とし、

「ーーわれ何をなすべきか」をじっくり考えようとつとめて来た。

「戦というはな、戦うてみぬうちに、気おくれしてはならぬものじゃ」

撃つべきものは何ものか。

正眼に構えて気息をととのえ、無念夢想をめざしてゆくとかえって厨のあわただしさが感じられる。

「わしを縛るものはただ一つ、岡崎に残った家臣たちの、今日までの忍耐じゃ。わかるかわしの言うことが」

◎水魚相会う

「第一が放火でござりまする」

「第二が押し込んでの強奪」

「第三に煽動でござりまするな。ご領主は、少しも民を護ってくれぬ。護る力のなくなったものに年貢を納めてなるものか」

「いや、これはこれは、眼のさめるような美人でござるな。ハッハッハッハッ……」

「……美しいということは功徳でござる……咲き匂う花の前に立ったような爽やかさを覚えた。」

「ーー他人に肝を見すかされ、することを言いあてられるような奴では使いものにはならぬ」

「その方な、わしと二人だけのときには友だちづきあいでよいぞ」

◎風雲うごく

他人目(ひとめ)にはいぜんとして飛将軍の闊達さに映ってゆく信長の挙措のうらには、はかり知れぬ苦悩が根深くかくされていた。

◎流星

「それがたわけじゃ……おん大将の大事な家来を一人斬って、またお身が斬られたのでは大将の損は二倍になる。そのくらいの計算ができぬとはさてさてとぼけた頭よ。逃げさっしゃれ。お身を斬ったらおん大将は必ずあとで悔む。後悔させるが忠ではあるまい。この場を逃げていつの日か、二人分の働きするが分別じゃ」

◎梅雨の道

「いいえ、わらわにとっては大事なこと。二日、三日の耐(こら)えはできても、五日とつづかぬ殿のお癖。殿が軍旅のつれづれにひなびた女子を愛しはせぬかと……」

「殿……約束してたもれ。ご帰還なさるまで女子には眼はくれぬとなあ殿……」

「わかった」

苦節に苦節を重ね、十八年間の人生の十有三年を人質で通した、青年元康の運命をかけた出陣だった。

◎弦月の声

久松佐渡が女房は、殿に義理を立てて、会えるわが子にも会わなんだーーそう言われてこそ、信長の信頼は於大に高まるはずだった。

眼の下に元康の騎乗姿があらわれた。

「おお……」

もう立派な大将ぶり、月の光をうけた凛々しい顔は最初の夫広忠よりも、於大の父の水野忠政に生きうつしであった。

元康は母のまん前で月を仰いでつぶやいた。

「まるで誂えたような月だの」

◎雲を呼ぶ者

こんどこそ出陣していったら駿府へ戻って来る気はなかった。

(長い間、お世話になった……)

(駿府はわしのためによい道場だった。富士があった……雪斎長老がおられた……そして優しい祖母の墓と、妻と子と……)

「ーー人間はな、鼻で息のできる間に頭を使わねばならぬものじゃ」

「お褒めにあずかって浮かぶ瀬がござりまする。何分猿めは粗食になれた下賤の育ち、今日のようなご馳走を眺めますると、眺めただけで眩(めまい)がいたしまする。それをこらえて食する苦心……」

◎桶狭間前奏

藤吉郎には信長が何を考えているのか薄々わかった。信長にとって、……生きるか死ぬかの戦ではなくて、死ぬか降るかの戦である。

柴田、林、佐久間などの重臣が信長の欠点として、ひとしくかこっている彼の性格ーー大将たらずんば生き得ぬ気性。それに藤吉郎は眼をつけている。

「籠城じゃ、おん大将の腹は籠城と決まったのだぞ。……」

ーーみそかいにん足帳。

さながら重臣のような口の利き方をするくせ、人の名すら書けない無学さ。

(いったいこの男は、何であろうか?)

「これから時勢は変わりまするぞ。かつて世にある学問などというものはいっさい通用し申さん。通用しないものを、なまじ身につけると腰が重うて動けまい。それゆえ、拙者は、拙者自身が学問だとかたく信じて動いている。」

徳川家康(3)-

◎竜虎

あぶりたる山たちどもが出で逢うて

串ざしにやせん田楽ケ窪

藤吉郎が入っていったとき、信長は悠々と金扇をかざして舞だしたところであった。

人間五十年

下天の内をくらぶれば

夢まぼろしのごとくなり

ひとたび生を得て

滅せぬ者のあるべきや

「具足を寄こせ!」

虎は野にあるもの、雲間の竜に闘いを挑まず、まず彼が地上におり立つ時を待って跳躍を開始する。

籠城と、敵にも味方にも信じさせておきながら。

「勝ったぞ猿!」

「御意のとおり」

「猿来いッ」

「乗馬は疾風ぞ! ご出陣じゃ。急げや急げ」

わめきながら藤吉郎はふいに涙が出そうになった。

(ここまでやれる相手なら、この藤吉も死んでもよい……)

……電撃のように身内を走った。

「出陣ぞ! 殿はもう馬に召されたぞ」

◎疾風の音

「ーー家中を治めるは徳でござりまする」

「ーー乱世というはな、古い道徳が価値を失ったときに生まれるものだ。徳とは何ぞ。徳とは……アッハッハッ」

ひた押しに押して来る今川勢を丸根や鷲津で食いとめ得るものではない。信長の狙う戦機はその後にあった。

「みんなの生命、おれにくれ。くれる者はうしろへ引くな。戦はこれからだぞ! くれる者だけおれにつづけッ」

「どけ、どけ、申し上げます。殿!」

……

「申し上げます。敵将義元、ただいま、田楽狭間に輿をとどめて休息の由」

……

「なに義元が田楽狭間に……」

「大義!」

……

(勝った!)

「名をあげ家を起こすは、この一戦ぞ! ただし個人の功を急いで全軍の勝利をのがすな。敵はみなで踏みにじれ。義元以外の首級はあげるなッ。わかったか」

「早まるな。時を待てッ」

礼の者の進物と、早暁の勝利と、思いがけない雷雨とがことのほかに今川軍を酔わせていた。

義元も酔っていた。用心ぶかいこの大将が、こうした場所へ馬をとどめる……そのことがすでにあり得ないことなのに、礼の者のささげて来た酒樽が、ひそかに彼の隆盛を壊滅させる衰運の酒であろうとは……

「何じゃ、今の物音は?」

「服部忠次、今川屋形に見参!」

「下郎!」

「おのれッ」

「なに織田……さてはここへまぎれこんでおったな」

(ここで死ぬ……そんなバカなっ)

駿、遠、三の太守は、こうして信長の野武士を真似た新戦法のもとで、毛利新助の指一本を食い千切ったまま田楽狭間の露と消えた。

(朝霧の巻 了)

第4巻 葦かびの巻

◎再会

「奥方さま、めずらしいお方が……」

……

(母は勝った!)

……

「これはこれは、ようこそお越しなされました。久松佐渡が家内、於大にござりまする」

……

「生まれたか時から一方ならぬご造作をかけました」

(母に会うて来てよかった!)

言葉を変えて言えば、それは前後左右に活路のない完全な死地であった。

その死地のま中に立たせて、

「ーー力あれば生き残って見よーー」

おごそかに運命は元康を試みようとしている。

ふと元康は微少した。

……

(瀬名……とうとう戻れぬことになったぞ)

……

「それにしても……」

元康は見るともなしに空を見上げてつぶやいた。雲がだんだん切れて来て、そこからキラキラといっぱいの星が見え、その一つがすーっと南の海へ落ちていった。

最後に捨つべきものーーそれはわが生涯の否定であった。自分を否定し去ったところに、はじめて限りなく静寂な「無ーー」が残る。

が、いじめ抜かれた義元にはそれほど義理を立てる必要があろうかどうか、という迷いがみんなの口を開かせない。

◎女の立場

(なぜこのようなところにみなを集めておくのだろうか……?)

「元康さまは、この身がこの世で、はじめて知った殿御でござりまする」(吉良御前)

「はい、この身に良人の死ぬまで不貞の心を抱かせた……それが憎うござりまする」

「……若君にお会いなされて、御所さまの葬い合戦はいつのことかとお聞きなされて下さりませ」

◎夜明け

「人生は思えば夢のようじゃな」

……

「夢のつづきはこれからでござりまするぞ」

……

「まだまだ、殿の苦労など苦労のうちではない」

十有三年。隠忍に隠忍を重ねて来たのを、一朝の怒りにかられて無にするところ。

「さっきも祖洞が申したように、潰すばかりの武力はそのまま地獄への門でござる。生かすための活人剣、それのみが仏の許したもう武力でござりまするぞ」

『厭離穢土、欣求浄土』(おんりえど ごんぐじょうど)

「厭離穢土」おんりえど(えんりえど)

この世は穢(けが)れたものであるとして、嫌い離れること。

「厭離」は嫌い離れること。「穢土」は穢れた土地のこと。

仏教の言葉。おもに「厭離穢土、欣求浄土」という形で用いられ、穢れたこの世から離れて極楽往生を願うことをいう言葉。

その絶望にならされて、幸福などは自分にないもののように考えられていたのに、やはりそうでもないらしい。じっと心を静め、気を練って耐えてくると、天も悲運に飽きて来て、やがて幸運をもたらすものらしい。

(雅楽助)

「……また、阿古居におわすご生母さま、駿府に眠らせられる華陽院さま、ごらん下さりませ、元康さまはわが城にどっかと坐ってござりまする……おめでとう存じまする」

(そうだ! これからはわしはやらねばならぬ! わしを柱として、助けてくれた家人のために)

元康は泣く代わりにニコニコと笑ってうなずいた。

(今日がわしの二度目の誕生日。みな見ていてくれ。これからの元康の働きぶりを。一度死んで、大きな無の上に立ちはだかった元康を)

◎利刀鈍刀

「だがな、おれは当分戦はごめんだ。勝ちに乗じて動くであろうなどと思われて、そのまま動くのは性に合わん」

「わが力量に合わねば名刀ではなく、必ず働きの邪魔になる。鈍刀、利刀の差は鍛えの良否ばかりでなく、持つ人によって決まるのじゃ。わかるか、そなたに」

「上の姫をな、あやつの倅にやらねばならぬことになりそうだ」

「律義すぎる。考えても見よ。又左と元康が、肝胆(かんたん)相照らしたときのことを。又左はな、すぐ相手に惚れる男だ」

「では、思いきって小猿をお使いになされては」

「小猿……藤吉か。フーム」

……

「藤吉郎ならばおそらく相手に惚れはせぬ。あやつは惚れたと見せかけて、惚れさせることばかり考えている奴だ……」

藤吉郎

「されば、拙者が殿のお立場なら、元康が果たして小判か穴あき銭かを、まずもって試しまする」

「なに、まず試すと」

◎三つの使者

今川氏真から

「ーー勝手に岡崎城へとどまって、駿府へ軍状報告を怠ることはもってのほか」

「ーーその地にて織田勢をさえぎりおる段奇特なり。ただし一度出府、諸将協議のうえ、力を合わせて固めをきびしくするように」

瀬名はこの世に駿府以上のところはなく、ほかはみな見すぼらしい「番地」なのだと思い上がっている。

こうした場合信長だったら、何か度胆をぬくような派手さで相手を圧倒するに違いない。が、元康は逆であった。

「いやなに、取るに足らぬ小城じゃ。来られえ」

「ーー殿がほかの女子と添い寝する夢、有明の月も口惜しく、物狂いしてこのまま取り憑かばやと存じ候」

「可禰、そなた月に面を向けてみよ。そうじゃ、そうすると、そなた、まるで天女のように見える」

かくれて通うところに

◎礎

「ーー捨ておけ。家臣への聞こえよりも駿府への聞こえがおそろしいわ」

「と言うて、わざわざ瀬名を怒らせるにも及ぶまい。色恋はのう、かくれて通うところに、また一入の想いがある」

「……和睦しようではないかと、……」

……

「……わしには引き受けかねる、……」

……

「それゆえ和睦のことは承知したと申されたい」

「……世の中にはやたらに主君を持ちたがるものと、そうでないものと二様がある。……それゆえ、生きている間は家来にならぬ、今川家の義理にしても、これが君臣の義ではのうて、武人の間の情にからんだ義じゃ。情にからんだ義ならば、童のおりにともにあそんだ織田どのにもある。それゆえ……」

(これは並みの大将ではない……)

信長を烈風に煽(あお)られた火焰とすれば、これはその火焔の上で静かに照っている月を連想させるのだ。

「昔は小さく、腹を立てたこともある。が、あの事件がのうては、わしは織田どのは逢うてはいまい。神はの、ときどき人間の知恵を超えた計らいで遠い先をおもんばかってくれるものじゃ」

見覚えのある門前に、めっきり白髪のました加藤図書助の姿を見出だしたとき、元康の眼のふちはまっ赤になった。と、その図書と並んで一人の女性がかつぎをかしげて立っている。

それが熱田参拝の名で呼び寄せられた元康の生母、於大の方と知ったとき、元康はすでにわが身はしっかりと信長に抱え込まれているのを感じた。

(よし、これをわが起つ礎にしなければ!)

◎花の狂い

人間は享楽するために生まれて来たのだとはっきり公言する者がでてくると、さすがの氏真も捨ておけなかった。

「……苦心に苦心の苦肉の計で、ようやく救い出せしもの」

(ーー殿! お聞きでござりましょうか。氏真めは、急いで人質替えと言いましたぞ。おめで……おめでとうござりまする)

ただ瀬名だけは、岡崎へ近づくほどそわそわと落ち着かない様子であった。

◎築山御殿

二人が争ったのではなく、母一人がむずかっている。母のむずかりには慣れている姫であった。

「……信長はそれを言わずに、自分の方から姫を岡崎によこそうと言うて来た。人質を取る代わりに、姫をやるゆえ協力しようと……竹千代をやるがよいか。尾張の姫を迎えるがよいか……」

家康は軽く目を閉じて語尾の呼吸をしずかに殺した。

「わかったのう、女子が思う男と添いとげられる……そのような甘い世の中ではない。それゆえ予も……」

と言いかけると、瀬名の手からパッと茶碗が庭へとんだ。

◎良人と妻

妻にとって肉体を征服されるということは反撃を要するほどの怨みなのであろうか?

家康はつねに世の中や環境との関連の中で人間の欲望を考えようとしているのに、瀬名はどこまでも個人の幸福を追求する。

これが泰平無事にすむ世なら

……

瀬名にもわからねばならないはずなのに……

これもまた側女となり、妻となったら、おのずと欲するものは違って来るのだろうか?

自分にはこうして不快をまぎらす手だてがあっても瀬名にはない。同じ不満をいつまでも胸に煙らしてじりじりとじれている。

「そこに妻の哀れさもあるのだが……」

「はい。お殿様に恋してござりまする」

「ーーほほう、あんな女子か」

しかもその女子の首に手を回し、われを忘れている家康の姿が、さまざまな姿勢で想像される。

(お万はそれをいつまでものぞいているのだろうか)

良人は他の女を擁して恍惚としているのに、自分は孤閨(こけい)に腹ばって、雨の日の花のように泣きじゃくっている。

「は……はい……お殿さまにみとめがられました」

「なにっ!? 殿に……」

◎奇人軍談

名は明智十兵衛

この男は少々ものを知りすぎている。いや、知っていることを鼻にかけすぎている。

その内乱の裏に、竹之内波太郎があるであろうと十兵衛は言うのである。

「……人間の力では四季は作れぬ。寒来れば衣を重ね、暑来れば衣を脱ぐ。が、その自然の動作もゆがんだ眼でながめやったら、寒を手伝い、暑を招くとも見えるであろう」

「するとやはり織田の殿が先に天下を制せられますなあ」

「……おぬし、この男が信長どのを生涯怒らせずにすむと思うか。……」

「信長も次へ踏み出す修業なら、家康も内を固める修業になるわ。なるほどこれはよく考えた」

「ほほう、これはおどろいた。こなたには天下取りの相がある」

「名月と申すは人の心にふと郷愁をもたらすもので」

「猿よ。そちは女子で運をやぶる相がある。くれぐれも心せよとな」

「女子というは一度濡れたら、濡れどおしでいたいもの」

「……哀れな女子一人のせつなる想い、遂げさせてあげて下されや」

◎仏か人か

「ーー少しは経験をなめさせたがよい」

「宗門の危機ぞ。法敵家康を倒せ!」

「阿弥陀如来か? ご領主か?」

「ーー法敵退治の軍。進む足は極楽浄土。退く足は無間地獄」

いつの世でも煽動者におどらされる群衆の姿はかなしい。彼らはこうした無理な標語に追い立てられて、昨日まではご名君ーーと信じていた家康めがけて襲いかかって来たのである。

信仰という、つかまえどころのない観念。それに煽動されて、わざわざ自分たちの生活を破壊してゆく愚かさ。今川家が支配していたころより過酷な年貢を取り立てていたというならば納得できたが、事実は、全くその逆であった。

家康の「仁政!」と信ずる施策によって、ようやく各戸に籾の蓄えができかけたと思うと、逆に牙をむいて、力を与えた家康に襲いかかってくるのである。

「もうがまんはならぬ!」

「殿には、城を出られて、事を一挙に決そうと思い召される……そうでは、ござりますまいなあ」

「はい。相手が二分をねらうものゆえ、どこまでも一つになるよう計らいまする」

「それより大切なのは、殿が、何年かかろうと家臣たちの考え直すまで、説いて、説いて、説きぬく決心を遊ばすことこそが大事かと存じまする」

◎春月の風

「相手がわれらを二つに分列させようとしている。みすみすその手に乗ってなるものか」

「二つにわれてはならぬ。割れたら互いに弱いものでだのう」

転禍為福(てんかいふく)をなしとげた結果になった。

この騒動を通じて、家康の身心二面の成長こそ最大の収穫だった

家臣の反逆という切ない感情の波をくぐり、それを終息せしめる手段を胸にたたみ込んだ。

(人間とは、どこまで弱いものなのか)

今後どのようなことがあろうと、家臣の前で、わが弱さを見せてはならぬと決心した。

人々は自分の弱さに近いものを他人の中に見出だすと、それを「人間味ーー」といってなつかしむ。が、事実はその裏で、誰も彼もが弱いものだとすがる心をなくして心の流浪をはじめてゆく。

(予のどこかにそれがあったのだ……)

◎逃げ水

「また予をそちの算盤で割り切ったな」

「割り切らねば答えは出ぬ。したがって殿の色恋は遊びなのだ。これで城を傾け、家臣の心を失うてはならぬと、ちゃんと計算したうえでの遊びなのだ。その遊びで生命がけの女子の恋に立ち向かう。ここが大切なのところだ殿! 自分の方では遊びながら、生命がけの自刀に立ち向かって勝てると思うか、殿」

「というと、遊女でも部屋へ入れよと言うのか」

……

「やれやれ。殿の算盤の浅いこと。これではなかなか埒(らち)があくまい」

「埒があかぬとは……作左! うぬ、それが予への言葉か」

「……遊びと生命がけの勝負の差がわかればそれで十分。」

◎屍の道

戦ほどはっきりと人の運不運を見せてゆくところはなかった。

「早く、そちのような死に方をせずに済む世がつくりたいのう」

(もしこの世に戦がなくなったら)

この世から戦をなくする希い!

それは緻密な頭脳と、深い慈愛を心に感じた、不退転の勇者ならば夢ではないぞ、と実感されたのだ。

(立派な者は討たれ、卑怯な者は生きてゆく……)

何の関連もなしに眼の前に一基の仏像が見えて来た。

それは護法の大義を掌(たなごころ)にのせた帝釈天の姿であった。

(そうだ。このあたりで、予も生まれ変わらなければ……)

死屍の道を封ずるために歩む武将、草武者の上に帝釈天のあることを、忘れかけて……

「殿! 急がせられませ」

と、元忠がまた言った。

◎双鶴図

織田信長が、斎藤竜興を伊勢の長島に迫ってここに移り、移ると同時に名を「岐阜」と改めた。

「ーーそのためにはまず町を富ませなければ」

「姫、よう来られた。これへ」

「よいか、必ず油断なく婿を見張れよ、あやしい気ぶりがあったらすぐに知らせ」

「織田家は……平氏の末、松平家は源氏なそうな。昔、源平はよく争いました。長い間の敵味方で。そして、今の京の将軍足利氏、これは源氏。よいかや姫」

「はい」

「これは他言はなりませぬぞ。その源氏の将軍が、すでに世を治める力をなくしている。こんどそれにとって代わるは平氏……と、これが姫のお父上のお考え」

「お分かりであろうの。ご自分に伝えられぬ秘書まで、わざわざ家康さまにお伝えなされる、姫のお父上のひろいお心が。こうして源平心をあわせて仲よう世のしずめになろうという両家の約束。それゆえ、その約束を破ろうとする者が、万一家臣の中にあったりしては、それこそ両家の一大事。そのようなときには、付き人の手を経て、すぐにこの城へ知らせねばなりませぬ」

信長の末の妹、市姫は、絶世の容色とたたえられながら、いま近江の浅井家に嫁ぐ日を待っていたし、武田信玄の二男勝頼のもとへは、信長の姪、遠山勘太郎の娘がすでに嫁がせられていた。

「ハハハハ、それゆえ家康はこの鯉を見るたび信長がことを想い出す。鯉に間違いなきようの心遣いは、期せずして織田家への心遣いになってゆく。もう一度鯉を見よ。これこそが家康が心につける大目付……ハッハッハッハッ、そら、大目付、大きな眼玉をくるりとまわしてござるわい」

「ゆるい動きの水とはいうはの、いかにも歯痒く見ゆるものじゃ。が、その水も同気相求めて集まると、やがて滝にも奔流にもなるものじゃ。慶琢、いそぐまいのう、ゆっくりと大きな河になってゆこうぞ」

「予はこれからも急ぎはせぬ。が、また寸時もとどまらぬ」

「今日はこれまで。まだ洩らすな、人事を」

(気の毒な女……)

なぜ自分という男の志を知ろうとしてくれないのか……

家康はすでにそのころ、自分の生涯をこの小城で終わろうとは思っていなかった。

信長は美濃を制してひそかに密勅の下るように画策しだしている。

「今は天下に騒乱うちつづき、寝食の安らかならざる者、巷にあふれている時じゃ。そうした時に、この家康ひとり口腹の欲をみたして済むと思うか。諸用を節して、一時も早く泰平の世を招くための代(しろ)にする。よいか、無用な労りは相ならぬぞ」

◎女鷲の城

徳川の姓は新田源氏の中にあり、徳の字は用いず得川と称した。家康は、松平家の祖、太郎左衛門親氏(徳阿弥)をその後胤と認め、改めて徳川としたのであった。

得川氏の得をかくしたものとして、そのかくした徳を取ることとしたことのほかに、まだ明かし得ない構想が家康の胸の中にはいっぱいに詰まっていた。

徳をもってやがて天下を制さんとする希いと、源氏と称していて、信長にもし万一の事あるときは取って代わって号令する用意と。

徳川左京区大夫源家康

◎春雷

「殿は曳馬野の城を、浜松城と改名なさるおつもりじゃげな」

「姫の体が折れるほど抱いてやろう」

あらあらしく膝をついて肩の上からぎゅっと両手を締めてゆくと、

「ああ」と、姫は悲鳴をあげて上半身をもたせて来た。

「痛くはないか」

「ええ」

「これでもか、これでも参ったと言わぬか」

「よしッ。ではこうしてやる」

◎梅の新城

「殿は、これで、もはや城は取られませぬか。お子をおかねばならぬ城は岡崎だけでたくさんでござりまするか」

「御意、先殿に殿というお子がおわせばこそ、ここで浜名湖も眺められる道理、駿府の氏真に、よい兄弟があられたらまだまだ滅んでおりますまい。が殿、今までのような女子の近づけ方は愚かすぎる」

「男の玩具に生まれて来ているのではない」

「殿はそうではなかったと思し召しまするか。殿の算盤のお手のついた女子の、だれが仕合わせになられましたぞ」

「ふーむ」

「みな心を傷つけられて去ってゆく。そのことはいちばん殿がよくご存じ」

「殿! その労ろうと思し召す……それが実はむごい遊びとお心づきなされませぬか。もっと非情におなりなされませ」

「なに、情をかけるなと」

「御意。女子というはわが子を産んで、それが健やかに育ててゆくが最上の望み。当人が気づこうと否とではござりませぬ。天地自然の理は人の情では動きませぬぞ」

「殿もおかしなお人じゃ。そのあたりに立っている松をよくご覧なされ。この城をご覧なされ、根があり、土台があればこそ枝も張れば、梢も鳴る。人の情で松が立っているものか」

「子を産ませておやりなされ。それを健やかに育てられるように計らっておやりなされ。それが、天地の性根。口舌の労りなど、まことの労りではござりませぬ」

「……こうしてじょじょに根を張りながら、色恋に費やす無駄をおやめなされと申しているので」

「男には女子と違う苦心がある。その心遣いをあやまると、予だけではない。そなたたちから一族の生命すべてにかかわる大事になるやも知れぬ。それゆえ男の思案の邪魔はすまいぞ」

そうなるとふしぎに祖父や父の挫折の原因が想われた。

(そうか、その備えもなければならぬか)

あり余った若さのはけ口を、いたずらな色恋に費やして過ごすのは、たしかに不用意のひとつと言えよう。

(お万だけでは足りぬかも知れぬ)

「誰が命じて、その銚子を持って参った」

「一汁三菜、それも戦場を忘れては相ならぬ。民百姓がなにを食べているか存じておるか」

「お愛と申したな」

「はい」

「そちも、予の側で仕えぬか。いや、今すぐにとは言わぬ、まだ討ち死にした良人のことが念頭をはなれまい。予が上京して戻ったあとで返答せよ。さ、何をうつむいている。代わりを盛れ。代わりを……」

その言い方があまりにも唐突だったので、お愛はおろおろと盆を出し、お万はきょとんとして家康を見やっていた。

家康はその視線の中で、ゆっくりと口のなかの飯をそしゃくした。

(葦かびの巻 了)

2015.10.10

第5巻 うず潮の巻

◎天下布武

「ほんに、織田の殿さまは果報なお方じゃ」

老若男女のそうしたささやきを当の信長もまた群衆にまじってのどかな表情で聞いて歩いていた。

つねに民衆の声を聞くーーそれが信長の堅い政治の信念だった。

◎不如帰(ほととぎす)

これが二児の母……ではなくて、すでに三度目の子をみごもった母親の姿であろうか。まだ二十にも見えない。

……

その母に似た茶々姫の上にはどのような運命が待っているのであろうか?

……

長政は二十六歳。

浅井、朝倉の交わりはいわばお互いが、お互いを必要としたときの攻守同盟であり、それは時世の変化とともに改めて考え直さるべきものに想えた。

みやびと武断は、同じところにはなかったのだ。とすればこの乱世には武断の方が……

「……よって浅井、織田両家の交わりはこれまで。誓書返却のうえ、改めてお館に一矢(いっし)お酬い申すとの口上でござりまする」

木下藤吉郎が、秀吉と名を改めたのは、伊勢の北畠攻めのおり、すすんで苦難を引き受ける勇気を信長に賞され、

「ーー朝比奈三郎義秀にも比すべきもの」

と言われた。その義秀を秀義と逆にした名乗りであった。そしてその後「義」の字が将軍義昭の「義」であることから、はばかりありとして「吉」に改めた。

「猿! 浅井めが寝返ったぞ」

「……事実その中に謎があったとしても、それに頼るは油断のもと。ただ誓書を突き返さねば心が済まぬという……その律儀な気性にお目をとめられませ」

「浜松どのばかりに頼めませぬ。この秀吉にしんがり仰せつけ下さりませ」

(愛(う)い奴め)

この猿だけは、危険がせまると、必ずそれを買ってでる。勇気というよりも、それはむしろ絶えざる自分への試練であり運試しのようでもあった。

退き戦ほどむずかしいものはない。

「時には毒草こそ薬になる。こなたは得難い毒草ゆえ、そっとしておく。よいか、この信長に油断あらばいつでも本性をあらわして首を盗みにくるがよい」

◎真昼の梟(ふくろう)

「ーーすでに朝倉攻めに出ていった信長の背後、浅井父子が蹴散らしてたたいておろう……」

もはや怒りは消えうせて、衣食足れば陰謀する小人の哀れさがひたひたと胸をうった。

彼女はうずまく嫉妬をじっと押さえた。

(この女たちと同じ列まで、自分を引き下げてなるものか)

濃姫は、自分と彼女たちの生き方のひらきがぐっと胸にせまった。

……それは、どこまでも信長の妻ではなくて、飼われている女であり、寄生木(やどりぎ)なのである。

(梟……真昼の梟……)

退き戦の速さもまた、見事に「あ!」と言わしめたのだ。

この女たちは濃姫の敵ではなくて、無邪気な召し使いだった。

すでにして天下人、自分はその妻なのだと思うと、

(この人々も真昼の梟……)

◎濡れ青葉

あの憎らしいお万と家康の褥(しとね)の中の睦が全身をしびらす口惜しさで見えて来る。

三十女の情慾に嫉妬の焔が加わると、もはや常識でわりきれない狂乱に変わってゆく。

その家康が、瀬名のもとを訪れなかったことが、病的な瀬名の嫉妬を狂乱にまでおしすすめた。

「ーー朋輩にそねまれないようにして下され。みのるほど頭を垂れる稲穂かなーーこれを忘れて下さるな」

(この不倫な関係がもし家康の耳に入ったらどうなろう……)

「切腹いたしまする」

「そなた、それほど殿が怖ろしいのか。あちこちの女子に手をかけ、思いのままに振る舞うておる殿が」

(ではこの女が弱味を見せている原因はなんであろうか……)

(そうだ。恐れているのは家康の刀にかけてする制裁……その暴力、武力への怖れだけなのだ……)

あらあらしく粗野な一匹の牡牛となって瀬名の上にのぞんでいった。

瀬名は弥四郎の憤怒に仔猫のように従順だった。

……それがいまでは、自分の前に、いっさいを投げ出して泣くただの女になり下がった。

……すべてがとぼけた狂言じみて眼にうつる。

それが叛骨の芽生えなのだとはまだ、弥四郎は気がつかない。

◎男対男

「さすがは家康、義心も金鉄、兵も精強」

そう思わしめることだけが、信長にあなどられぬ唯一の道なのである。……こんど逡巡したのでは以前の出兵は弱者が強者にせがまれてやむなくした無意味なものになり下がってゆくのである。

……しかし肝腎の彼の妻の姿はどこにも見当たらなかった。

信長の言葉のうちに、……一つは自分の力で勝てる戦に、なるべく恩を受けまいとする。もう一つは、家康の兵を傷つけまいとすることが必ずしも策略ではなくて、彼の心の底にあふれる真実であることだ。

永遠に他人の下風に立つか否かは、こうした場合の意気と心の持ち方で決定する。

(こうしたところは猿めとよく似ているわい)

ほかの武将はすべてといってよいほどその働きのうらに加増、保身と露骨に目的を匂わせる。が、猿の木下秀吉にはそれがなかった。いつも信長の視線の先へ眼をつけて「天下のため」にすすんで危地へ挺身する。その猿によく似た熱情を、いま家康ははっきりと信長に見せて来た。

「すると、おぬしはこの信長に、一度決した手くばりを改めよと言われるのだな」

「勝たねば負ける。負けねば勝つ。……」

◎見えざる糸

いったんわが家を出るとどこの山野に屍(かばね)をさらすかわからぬ男たち。したがって男の武装は死装束(しにしょうぞく)であった。

(せめてその死を飾らせてたい!)

「お愛か……」

信長にさえ一歩もゆずらなかったほどの者が、一人の後家を見た刹那、静心を失うというのは何であろうか?

しばらく女子を近づけなかったせいとも思えたし、自分にはそうした欲望が人一倍逞しいのかとも思われた。

すると、おかしなことに、それらを否定して「縁ーー」

という字がふと頭にうかんで来た。

この世では人智で図れぬ、ある「力」が動いている。その力が自分にお愛を注目せよと命じているのではなかろうか?

(男というものは、女が欲しゅうなるとさまざまな理屈をつけるものだ……)

(ここ一両年が、信長の運命を決してゆくが)

(その間にこの家康のなすべきことは……)

◎甲斐の風

父が四角の巌をおいたように逞しいのに引きかえ、勝頼は女にも見まほしい公達(きんだち)ぶりであった。

「あれは降伏する男ではない。が、機を見るにさとい男だ」

疾(はや)きこと風の如く

叙(しず)かなること林の如し

侵略すること火の如く

動かざること山の如し

が、その信玄に依然としてただ一つの不安は越後の上杉謙信なのである。

生涯に二度とはできない上洛戦。

「こちらから煽いだ火は消えやすい。内からおこる火を待っているのだ。その火だけが謙信を防ぎ得る」

(家康を軽く見てはならぬ……)

父の見透しが的中するか?

子の推察が的を射るか?

そして、そこに勝頼の、父との競い、父に劣らぬ材器であるのを示そうとする気負があった。

「はい。あやめと申しまする」

「ただ一つ、家康どのと北の方築山どのとの不和にござりまする」

「はい。これは織田、徳川両家の間に打ち込む大切な楔(くさび)」

◎人生岐路

戦うが順か?

頬かむりして通すが逆か?頬かむりしていたら、おそらく信玄は浜松城をたたかずに通過して、問題はあとに残るに違いないが、その当然の結果として、自分の位置は武田家への隷属を意味しよう。

(今川氏にも織田氏にも断じて屈しなかった自分が……)

「余計な無駄口はたたくな。人生はな、重い荷物を背負って一歩一歩坂道をのぼるようなものだ。と思えばこそ、早まった油断はないかと思案を重ねてみているのだ」

人生は努力によって決定する。それにはいささかの疑いもなかったが、それ以上の何ものかがあることも否定できなかった。

(信長はなぜ尾張に生まれ、信玄はなぜ甲斐に生まれたのだろうか?)

「そなた覚えているであろう予の言葉を。今宵からそなたを予の伽(とぎ)を命じる。わかったか」

が、たとえ世間の眼にはどう映ろうと、人間には自分を絶対と信じて動くよりほかない、ぎりぎりの一線があるようだった。

通れてもよし、通れなくてもよい。

ここでは、わが欲するままを行ってみるのである。

(酒の味に似ている人生は……)

これまでの運だったのか

◎三方ケ原

しかしそのころ、信玄はまだ家康が運命をかけて決戦を挑んで来るとは思っていなかった。

(あせるな。織田の援兵が到着するまでは)

「今日の振る舞いは平八と思われず、八幡大菩薩の化身のようだ。後の大戦を控えていたずらに兵を失うのは愚の骨頂」

家康の心がわかる気もするが不安でもあった。三方近い武田の大軍に対して横一線という備えはない。どこを破られても……しかし、家康の言うとおり退却路はなかった。

大将がその決心でも戦は一人でするのではない。この大戦を前にしてそのような構えでは旗色の揃うはずはなかった。

「そうか。やっぱりのう。まだ若い」

「ほほう、その方までがそう申すか。では勝頼、一戦やるかの」

家康はそのとき、床几の前へ焚き火をたかせ、傲然と腕組んで眼を閉じていた。

(どこまでいっても予の心のわからぬ奴……)

「よく見て見ろ、敵の厚さは鉄壁に見えるのに、味方は薄く透いて見える。これで殿が思いとどまらぬとは……」

(運命の神が見てござる!)

およそ三百にあまる屍体をのこして、徳川勢は四散してしまったのだ。

(これまでの運だったのか)

疾走する力もなくなった馬。

運命をかけて惨敗した大将。

「敵の大将信玄が首、高木九助が討ち取ったり。お館さまのご帰城ぞ。開門開門!」

◎底を貫く

「お館!」

「見せられませ。馬の鞍つぼにせつな糞をもらしてござる!」

「たわけめ! 腰の焼き味噌じゃ」

(これほど強情に戦いぬかずとも……)

「ねらいはどうでもよい。点火してぶっ放したら、一世一代の声でわめけ」

「この戦、よく考えると勝ちました。おめでとうござりまする」

「おう、負けてなるものか。八千で三万の大軍を追い返しているではないか」

「強がるな」と家康は言った。

「負けたのじゃ。が、負けても屈しなかったまでのことじゃ」

「なるほど。負けても屈しなかった……そうであった。敗け! おめでとうござりまする」

「許せよ……」と、一人ずつに声をかける。どの名を見ても胸がせまって涙がこぼれてならなかった。

「去年の戦だ。よい経験になったぞ」

「今年はわれらが運命の決する年ぞ」

「それに、若君さまへ側女があがられましたとか」

「大賀さまのおすすめで、あやめ様とか申すそれはそれはおきれいな方とこれは徳姫さまおつきの腰元衆からの知らせでござりました」

「うむ。弥四郎が世話したとか。それならば、素性は正しいものであろう。そうか、三郎に子がのう……」

「なに師走……すると三郎め、予が身を粉に砕いているときに側女あさりをやっていたのか」

人生の底を貫くものはやはり絶えざる不安なのであろうか?

(内に崩れる原因を芽生えさせているのではあるまいか?)

よくある例である。父の苦心経営のかげで、その子が徐々に破滅の石を積んでいる例は。何よりも今川父子が……

◎謀略の中

「父上が、おれを三方ヶ原に連れていたら、むざむざ負けはせなんだなあ親吉」

「親吉、そちの思うままに申してみよ。父上は戦が下手なのではあるまいかの」

親吉はまた黙っていた。若さは単純さに通ずる。ときどき信康が自分の器量を父と比較しようとするのを、親吉は苦々しく思っていた。

(この空気はいつから生まれたのであろうか)

が、家康は決してこうしたことをしなかったが……と、親吉は思う。しかし、それを諫止したものかどうかとなるとこれも迷わざるを得なかった。

「お見事!」と言いながら、どこかに残心の不足が想われ、親吉の心はチクリと小さな痛みを覚えた。

(お館がすぐれすぎているからであろうか?)

「ありがたき仕合わせながら、その儀は前例なきことなればお断り申し上げまする」

親吉は次の間に坐ったまま、妻妾ともに祝膳につかせる気の若い大将をどう諌めようかとハラハラした。

「何の! わらわがあらぬを幸い、お万のほかに近ごろはお愛と申す女子までお近づけと聞いている。そのようなお父上に何で遠慮がいりましょう。あやめをお連れなさるがよい」

あやめはただ継母の憎悪をのがれるために減敬に連れられ甲斐を発って来たのである。そして甲府生まれというてはならぬと命じられるままにそれを隠して信康のもとへ奉公にあがったのだ。

一つの果実しか手にしなかった少年が、次の果実を与えられ、これこそ美味と思うたときは、はじめの果実は遠ざけられる。

「ーー徳姫よりそなたが……」

そう言われるとあやめの不安は幼い歓びに変わっていった。そのあとにどのような波瀾が残るか、その計算はつかなかった。

「三郎は、予が生死の間をさまようている折りに、女狂いをしていたのかと、ひどくご不興にござりました」

「と、心やすう仰せられまするな。女狂いのうえに無駄な費え、いや、武備さえ忘れている。この分ではやがて勝頼が下風に立つであろうと、きつい不興でござりました」

「なに、勝頼が下風に立つと……」

信康の頬からサッっと血の気がひいていった。

「奸臣どもの中傷でござりまする。奸臣どもは若君のご生母とお館様の不仲をよいことに、若君まで遠ざけて、我意を振るおうというのでござりまする。若君! その手に乗ってはなりませんぞ」

「思うても見よ。殿は、あれこれとわらわが知るだけでも五指にあまる女子どもと戯れて、何の不自由もなくお暮らしあるに、わらわは自分で病を求める哀れさじゃ」

「恐れながら、それゆえお館さまは、闊達に戦ってござりまする。女子も近づけられぬようなお方では、この栄えは思いもよりませぬ」

「戦と言えば、……そちたちの眼には何と映りまする。こんどの武田方との一戦は」

「さあ……お館さまは日の出の勢い……といって甲斐の信玄はこれまた日本中に鳴り響いた大将……われらずれでは、とんとお力がわかりません」

以前には何事も「尊敬すべき主君」としての家康が中心だったのに、いつからか「ただの女、築山御前」を中心にした考え方になっていった。

「あやめのことを徳姫さまに、何かと告げ口する小癪な女……夫婦の間をみだす女と若君さまに申し上げたら」

あるいはそれは、良人である家康を唯々(いい)として裏切ろうとしている女の不潔さに対する怒りなのかも知れない。

(これが女の一生だったのだろうか?)

「不届きな奴、お手もとへ返すまでもなく、この信康が成敗いたしまする。が、ご安堵なされませ、あやめはそのような女子ではありませぬ」

相手にされなかった腹立たしさは、やがて御前を底なしの孤独の沼へ引き入れた。

◎運命星座

われらとの交誼を忘れてわれらが鎧袖一触(がいしゅういっしょく)敗退せしめた家康などに味方してなんの利益ぞーーそうした意味が言外にあふれていたのである。

「家康はこうして決戦を避けながら信長の援軍を待ってござるし、われらがお館は、信長が怖れて援助を断念する日を待ってござる。考えていることはいずれも援軍」

(その間に、岡崎城では女房どもが、大それた陥穽(かんせい)を掘っているとも知らずに)

(油断こそはあらゆる物事の崩れのもと)

信玄の眼にうつる勝頼には、まだその点で危げが感じられた。

問題は織田信長のあり方であった。

信長の内心はどうあれ、自分との同盟を破って家康に援軍を送ろうなどとは思っていなかったのだ。

月が出ると見えなくなる星。

光を争って、見えざるままに消える星。

「ーー城の中にも風流を解する者がいると見える。なかなかの名手じゃ」

「総じて戦に油断は禁物。わが聞く場所を感づいていた者があり、そこへ昼のうちから狙いをつけておかれて鉄砲でも打ちこまれては生命をおとす。今宵かぎりゆえ、みなもよく用心するように」

月がかげった。

あるいは笛が雲を呼んだのかもしれない。

と、その瞬間にダダーンとあたりの谷と山と川と大地に

百目玉のとどろきがこだました。

「あっ!」

(生きねばならぬ! 死ぬものかッ)

「何であろう、今の鉄砲は」

(今さら何の使者であろう?)

(どうも腑におちぬ……)

「敵の大将信玄さま、陣中にお果てなされたという噂でござりまするが」

「なに!」

「……噂の出所を申してみよ」

「ふーむ。そして夜が明けると人質換えの使者が来たか……」

(相手の不幸を喜ぶなッ!)

◎悲劇の麦

「藤吉、精が出るな」

「これは、おん大将だ!」

「死んだ……もし死んだとしたら、半兵衛、そちならば何とするぞ。よいか。そち、武田の軍師になった気で答えて見よ」

「父に劣ること二段」

「一段は?」

「年齢でござりまする」

「あと一段は」

「性急さにござりまする」

「ハハハ……」と信長は笑った。

「性急ならば、おれの方がずっと上だわ……」

「人は自分の器を知らねばなりませぬ……」

「冷たい奴め! 聞いたか藤吉、半兵衛は油断がならぬぞ」

「……家康どのに進言して、そろそろその手をうたせまするな、この秀吉ならば」

「おん大将ずるいぞ!」

「この秀吉に、浅井、朝倉の攻めを仰せつけられとう存じまするる」

多くの血潮で大地をきよめようと悲願する……その血潮の中に、自分の血の吸われるのを忘れてはならない。

「姫が心もとない。おそばに小侍従ひとりでは……」

(家康どのの御台所には、良人の悲願がわからぬらしい)

秀吉の妻女はかつてお八重の愛称でよばれていた浅野氏、寧々夫人である。

◎女の戦い

「同じご奉公でも、嬉しいご奉公と辛いご奉公がございます。小侍従はちかごろそれを思います。辛いことが多いので……」

あやめを抱きしめている信康を見ると、信康も憎くあやめも憎い。

「あのう……小侍従どのは、そうそう甲州の信玄さまが、お亡くなりになされたのを知っているかと申されました」

「そうだ。あるいは信康とそなたの間……いや、姫とそなたの間を割こうと企んでいるのかも知れぬ」

「そのほかはただわが経て来た道の険しさを訓え、それに耐え得るや否やをきびしく案じているものぞ」

「戦つづきの今の世では、会うが別れの始めゆえ、申しておくが、こうした世にいちばん大切なのは家臣じゃぞ」

「われ一人では何もできぬ……これが三十二年の間につくづく思い知らされた家康が経験ぞ。三郎」

「家臣はみ宝、家臣はわが師、家臣はわが影じゃ、わかるか」

小侍従の眼にうつる築山御前は、織田家の濃御前とは比べものにならなかったし、信康もさして頼りにはならぬ気がした。

しかし今日の家康は身を投げかけて、何もかも打ち明けたいほど立派に見えた。

ただ見れば信康と徳姫という一対の若夫婦が、それはそれぞれの野望と希いと思惑の先端にすえられた無心で美しい人形にすぎない。

その人形を絶えずうしろから操り動かすものがある。

それは信長や家康の平天下の志であり、同時に私の野望に供えられた供物といえないこともなかった。

徳川家康(5)-(6)

◎暗雲うごく

勇ましさではかえって父にまさっているかも知れぬ。

(鍛え甲斐のありそうな子ぞ)

いま三の丸にいる、わが生母於大の方が、この城に嫁ぐときに持って来た種だという……

そのときの主は父の広忠だった。

それが子の自分となり、さらに孫の信康になっている。

(この次にはどんな城主がここに立って夕陽を浴びるか……?)

「そう言えば、おかしい節がないでもない……」

……

(何かある……)

……

「ごめんなされませ」

……

「待てッ! うぬは話を立ち聞いたな」

……

「待てッ」

「甲州軍に対する備えはできた。これからは信玄公の生死を確かめに、父は駿府まで攻めいるつもりじゃ。よいか、この城は難攻不落、外からは断じて落ちぬ。内を心せよ内を」

父の意志に添おうとする素直ささえ失わなければ、信康は決して愚昧な若殿ではない。

(ここで小侍従が死んだら……)

甲斐を発つ日に会った勝頼と勝頼の秘命をおびて来ている減敬や自分の上に破滅が来そうな気がして心がふるえた。

「あやめは……あやめは……減敬の子ではございません」

「減敬は、勝頼さまから、築山御前のもとへ使いに寄こされたお人でござりまする」

(母が減敬とはかって武田家に内応している……)

◎油蝉(あぶらぜみ)

「ーー信康はわが子なれば、いかにしても、武田のお味方になし侍りなん。徳川、織田の両将はわらわ計らう手立て候えば、かまえて失い申すべし。こと成就のあかつきは、徳川の旧領をば、そのまま信康に賜りなん。また、わらわのことはご被官の内にてしかるべき人の妻となしたもうか。この願いごとかなえたまわば堅き請け文賜るべし」

「妻に謀られて生命をおとす家康どの……」

敵は外にはなくて、わが足もとで爪をといでいる。それを知らずに、駿河から山家三方の奪還をゆめみて岡崎を発っていった家康が、何か人生悲劇の象徴に感じられる。

「ホホホ……琴女が妹の喜乃(きの)はの、わらわが旨くふくめて徳姫のそばにおいてあるのじゃ。案ずるな」

「これで当方よりの申し条は、みなお聞き入れなされたことに相なりまする」

「あやめは……あやめは……みなこの信康に白状したのだ……減敬と二人、母上をろうらくして、この岡崎を乗っ取ろうと……」

母を憎み、母をさげすむほど子にとって、辛いことはなかった。

(減敬と小侍従を斬らねばならぬ!)

「よしッ、申し聞かそう。あやつはな、あやめが実父だと名乗りながら他人であった。しかも甲斐の生まれ……といったら後は訊くな」

が、もう一人の小侍従はどうして斬ったらよかろうか。

「母御のためじゃ!」

◎嵐気のみだれ

すでに減敬を怪しい奴と睨みだした信康。その信康に勝頼と協力するようすすめるためには、減敬はいない方が得策と思われるーーそう説くと築山御前は、減敬自身が呆れるほど素直にうなずいた。

すでに御前の夢は甲州へ飛んでいるらしい。

(いかに乱暴な信康でも母は斬るまい)

「いよいよ殿は自滅の戦に手をかけたぞ」

「大賀どの」

減敬はきびしい眼になって、

「拙者は本日岡崎を退散しようと思う」

「ほほう、それはまたどうしたわけだ」

「信康さまに気づかれた」

「どっちを? 色事か陰謀か」

「のう減敬どの、事の起こりは夫婦の不和、それが昂じて奥方が」

(このまま姿をかくすが安全……)

「あんまりむごい! 野中さま、このとおり……お助け……お助け……あっ、血だ!」

「減敬、そちも医者ではないか」

「妙な面だの減敬、はんぶん怒って、はんぶんわらっている。こんど生まれて来るときにはな、もうちっと大きな胆をもらって来い」

「減敬が首は、若君の血祭りになりましたぞ」

◎叛心

三方ケ原でさんざん信玄に翻弄された家康が、半歳あまりでついに主導権をとりもどしていったのである。

「……あれはの、さんざんおれももてあそんだ女だ。男がなくてはいられぬ女、我慢のまるでない女、殿もそれに愛想をつかせて近よらぬ女……と、考えてくると、八蔵、あの伜じゃとて、誰の胤(たね)かわかったものではない。あるいはそれを一番疑っているのは殿かも知れぬ。ハッハッハッ、その伜に若君若君とおかしなものだ世の中は」

「人生、罠のないところなどあるものか。が、それはべつにして勝てると思うか負けると思うかと訊いているのだ……」

人間が人間を魅了するとき、その弁舌にはあやしい妖気がこもってゆく。

(匹夫から身を起こして、一国一城の主になる、こんな男でなければなるまい……)

岡崎から姿を消した減敬からはまだ何の連絡もない。

「よいかな、それで拙者は岡崎城のあるじ、お身たちにもそれぞれ松平一族のいる小城を一つずつわけよう。ハハハハ、城持ちになったうえで、またその後の策は考えることにしての」

「何の真似とは情けない。仕舞いじゃこれは」

◎破滅

「わらわはもう小山田兵衛が妻、敵の娘をそのままにして出てゆくものか」

「そうそうお万の方さまもご懐妊、ご誕生はこちらの姫さまと同じころになるかと便りがあったそうでござりまする」

(そうだ。こやつも生かしたままでは出てゆけぬ)

殺して殺されて、憎んで憎まれるのが人生ならば、手ぬるい情けなど、築山御前には愚の骨頂に思えた。

「フフフ、お祝いではあるまい。殺してこいといったろう、困ったお人じゃ」

「.……若殿はまた、なんであのように父御のいいつけを軽んじられるかのう」

すでに運命は岡崎を見捨てて、いまや大賀弥四郎のためだけに微笑んでいるかのような気がした。

もはや御前は彼にとって決して主君の正妻ではなかった。自分の陰謀に利用してきた一人の賢こからざる好色な女にすぎない。

「大事の前の小事ゆえ、斬って捨ててもよいのだが……」

「姫を質に……」

「知れたことだ。いわば徳姫は、その後の戦で織田方をおさえてゆくに、またと得難い大切な武器……しかと心に刻んでおけ」

……

「わかったかッ」

「は……はい」

「自分の妻女もあやつれないで、何で天下がとれるものか」

第6巻

◎女刺客

築山御前の密命どおり、うまくお万の方を刺したとして、この厳重な見張りの中をどうして外へのがれ出ようか……?

(これはお万の方よりずっと美しい!)

(いまだ!)

と思いながら、なぜか喜乃は体がすくみ手がしびれた。

「あっ……」

「ええ、離してッ!」

「お騒ぎなさいまするな」

「騒いではあなたのためになりませぞ」

「そちは築山御前と大殿の不仲を知っているかの」

「そのときから、この作佐にはこなたの心はわかっていた。こなたの草鞋(わらじ)はかかとばかりがきれている。急ぐ旅、心に惑いのない旅では草鞋は爪先から切れるものじゃ」

喜乃「築山御前はどこまでわらわが憎いのか、鬼じゃ!蛇じゃ! そなたは、そうは思わぬか」

(お万の方は私を憎んでいるのでは……?)

お愛「岡崎のお城の中にも梟はいようの」

喜乃「はい、梟も鷹も……」

「なるほどのう、鷹が来れば小鳥は追われる……」

お愛(もはや、御前は狂うておられる……)

◎火柱

家康「長篠を陥す鍵、その鍵を持っているのじゃ」

むろん人眼をしのぶ密使。それを一言も家康は近侍にももらさぬ用心ぶかさであった。

(苦しいときほど落ち着かねばならぬ)

「勝利のあかつきには本領安堵を」

「第二には、われらが若殿、貞昌さまに一の姫をくだされたきこと」

「そうか、美作が予に生命をくれようとか。よしよし、姫だけではなるまい。姫にのう、新領三千貫を添えて取らそう」

亀姫のきびしい抗議の顔を思いうかべながらそう言った。

「はい。お味方と決まった以上はハッキリと申し上げまする。実はおふうはわれらが娘、われらの娘ではならぬゆえ、一族六兵衛さまが娘として……」

五郎左に打ち明けられて、なぜ彼が涙ぐんだかそれもわかった。

家康は思わず微笑して、

「そうか。いまが衝くべきときか」

うなずきながら、しかし、まだ奥平美作に一抹の不安を覚える家康だった。

……

美作の策謀など、易云として見破る者がいそうな気がしてならなかった。

……

美作の人柄は信じながら力を危ぶむ……というのがいまの家康の心にかかる一点だった。

世間では、奥平美作父子は徳川家に随身したというであろうが、

(言ってもよい!)

「さて、これからが大切なところだて」

六兵衛「それならば待っていたのだ。わしが徳川に内通したという疑いであろうが」

「甲府はな、ここよりもまた山深い。寒さも暑さもきびしいゆえ、体をいとえよ」

「これが怒らずにいられるものか。まさかこれは信玄公のお指図ではよもあるまい」

信玄はすでに死んでいるーーと確信しながらふてぶてしく言い返した。

「名などはいい。が気の毒ゆえ知らしてやろう。おぬしの主人はいま首を討たれたぞ」

(主人の大事を知っていて、あのように落ち着いていられるものかどうか?)

こうしたあとで徳川方への加担を知ったら、千丸もおふくもただの磔では済むまい。甲斐には釜ゆでと火焙りがあるそうな。

(千丸、許してくれよ)

行く先はわが持ち城の滝山城だった。

◎二つの策謀

「しからば減敬どのがおられましょう。岡崎から引きあげられた医師の減敬どのが」

「なに岡崎だと……いよいよもって怪しいやつだ」

「減敬どのでござりまする。ご存じありませぬか。勝頼公の秘命をおびて、岡崎城内にあった減敬どのを」

「頼まれれば是非もない。み仏は衆生一切の悩みを解けよとお命じなさる」

「一所不在、天海自在の陏風と申す」

「これこれ所縁の人、そう簡単に広大無辺の仏意を割り切れるものではない。事の成らざるがかえって慈悲の場合もある」

「なにしろこれはみ仏の声だでのう。よいか、み仏が仰せられる。勝ちは徳川方じゃとのう」

八蔵「何で徳川方が勝つのであろうか」

「信玄公の死は確実、勝頼と家康とでは器が違う。人相、骨相みなちがう……いやいや、それ以上に大切な、ここ数代の父系母系の仏心の量が違う……これが大切なのじゃ。今生の盛衰すべてはここで決する。と言って凡俗の眼にはむろん見えぬが……」

「愚僧の眼に狂いがなければ、こなたはいま、大きな運のわかれ路に立っている。……」

「では、くれぐれも大切にの。いま、こなたは、一歩を踏みあやまると生涯浮かぶ瀬のない淵へおつる。つねに人生は、本日只今が一大事と固く心にきざむがよいぞ。ではだいぶ暗くなったでお別れする」

「それはご奇特な。やはりこなたとは深い縁があったと見える」

心に迷いのあるときほど、人間の弱さはあらわに表に現れる。……

……迷える者はつねに暗示が必要なのだ。それゆえその迷いの内容には立ち入らず、常識の則(のり)を超えない助言こそ名僧智識、いまの八蔵には絶対にそれが必要なのだと陏風は見抜いている。

「ご喜捨いたす」

「武田方はおやめなされ、これはの、いま大きな落日のあと。きらびやかに見えたは信玄という陽のおつる夕映えであったのじゃ。いや、それに第一こなたとは性が合うまい。こなたはこなたの正直さをよく知ってくれる者を主に選ばねばならぬお人じゃ」

「山路に迷い、雨にうたれて困っている者、一夜の宿を願われまいか」

「あっ!」

「ハハハ……わしにはつまらぬ慾がない。大きな慾はござるがの。それゆえ仏がみな、こうすればこうなるものぞとお教え下さる」

(いったい自分は何のための使者だったのだ)

急いで岡崎へもどって、弥四郎の陰謀を信康に訴え出ることであった。

(おれは悪党ではない! おれは神仏に見放されてはいない……)

◎秋空

「お家は万々歳などと……それ、こなたの企てはどうなったとお言いなのじゃ」

急(せ)きこんで御前がたずねると、

「こなたの企てとは?」

弥四郎はいっそう冷やかに訊き返した。

「はい。予のもとへ、大賀弥四郎に叛心ありと密告して来たものがある。……」

だからと言って、大賀弥四郎が、あのように冷たく自分を突きはなすというのは何という思いあがった仕打ちであろうか。

(まるで自分の女房か召し使いのように……)

「琴!」

「はい、見……見……はいたしませぬが……何か……減敬さまから……よいお便りでも?」

怖ろしいときには、鬼神にも見え、夜叉にも見える御前だったが、それが何かのはずみに、たまらなく哀れな、いじらしさにも変貌する。

(どちらがほんとうの御前なのか……?)

信康の姉の亀姫

「母上さまも私も、しょせんは馬一頭、太刀一振りと同じ扱い。手柄のあった家臣につかわす褒美なのです」

「フフフ、お言葉よりも、もっと深いところを見ています」

(御前の涙は何を意味し、涙の底の光りは何を語るもにであろうか?)

◎二男誕生

「殿、にごり酒が酢になりまするが」

「よいではないか」

「城あとに草を生やすより酢を作った方が」

「そうか。ではよきに計らえ」

(育ってきた、いよいよ殿めが)

「ほほう、するともう殿はお愛どののもとへお通いになされましたので。それは早手回しな」

「世の中には愛そうとして愛しきれぬ女子がある。その一人じゃ。あの女は」

「ふーむ。二人であったか……」

「殿は築山御前をあしざまに言われまするが、御前をあのようなお方にした罪は、殿にある、と、この作左は思いまする」

「予が生まれる時には、生母はじめ、父も、家臣たちもみなみな神仏に祈願をこめて待っていてくれたという……ところが、こんどは生まれる前から呪われ、狙われ、そして双子で出て来るとは」

「というと、お一人はお達者か」

「いかにも、お一人はお元気だが……」

「源左どの、わかってくれたか、殿はのう、三河遠江の太守になられても、わが子をわが子と呼べぬほど哀れな……いや、大腰ぬけじゃ!」

◎業火

信長の猛攻にあって、さんざんに各地を逃げまわった四十一歳の義景は、

七顛八倒

四十年のうち

自らもなく他もなし

四大もと空なり

夫人もまた……

あり居ればよしなき雲も立ちかかる

いざや入りなむ山の端の月

「ーーこれが織田どのの所業でござるよ」

頑固なのは父の久政。だが、その子の長政もまた生命をおしむ徒輩ではない。

「お市さまも、三人の姫を抱いて行く気と存じまする」

秀吉にとってはいつ、いかなる出来事も、運だめしでなかったことは一度もない。

この獅子はいつも兎を撃つのに全力を尽くして来た。

かならずこうなると計算して、今宵は早々から人馬を休めて待機していたのである。

◎秋空

弥四郎「何よりも、若君、大殿ともご無事のご凱陣、祝着に存じまする」

……

「それに重なる姫君のご誕生、これでお家は万々歳にござりまする」

「弥四郎どの」

「はい」

「お家は万々歳などと……それでこなたの企てはどうなったとお言いなのじゃ」

……

「こなたの企てとは?」

「はい。予のもとへ、大賀弥四郎に叛心ありと密告してきたものがある。……」

だからと言って、大賀弥四郎が、あのように冷たく自分を突きはなすというのは何という思いあがった仕打ちであろうか。

(まるで自分の女房か召し使いのように……)

「見たならば見たというがよい」

「はい、見……見……はいたしませぬが……何か……減敬さまから……よいお便りでも?」

(血の道で狂いかけているのではあるまいか……)

(琴女)

怖ろしいときには、鬼神にも見え、夜叉にも見える御前だったが、それが何かのはずみに、たまらなく哀れな、いじらしさにも変貌する。

(どちらがほんとうの御前なのか……?)

信康の姉の亀姫ーー

「なぜでございます?」

「それは、三郎どのやお父上がわるいのではありませぬ。そうせねば、生き残れぬ、もっとむごい世間があるゆえ……」

琴女はびっくりして御前を仰いだ。いままで、誰がそれをいっても、決して聞き入れようとしなかった御前だった。その御前の口から思いがけない言葉を聞いて、琴女はわが耳を疑った。

亀姫もまたけげんな顔で母を見ている。

「姫! ……」

「はい」

「こなたは母の言葉を素直に信じてくれないのですか」

「フフフ、お言葉よりも、もっと深いところを見ています」

「……」

「お母さま、何かお考えがあるのでしょう。姫にもお打ち明けなされませ。お母さまらしくもない!」

そう言われると御前の眼にはまたキラキラと露がやどった。

(御前の涙は何を意味し、涙の底の眼の光は何を物語るものであろうか?)

亀姫

永禄 3年(1560)〜寛永 2年(1625)

永禄 3年(1560)、駿府で生まれた家康公の長女で、母は信康と同じ瀬名姫(築山御前)。誕生した年の 5月に桶狭間合戦が起こり、結果、駿府に置き去りにされることになり、母である瀬名姫、兄である信康とともに今川氏真の人質となった。永禄 5年(1562)、3歳の時に人質交換により今川氏の駿府から瀬名姫、信康ともども岡崎に入る。

天正元年(1573)、甲斐武田氏との対抗上、家康公は北三河の山家三方衆の作手城主奥平貞能(さだよし)・定昌父子の懐柔に努め、その布石として亀姫を定昌に嫁がせることを約した。これは家康公の同盟者であった織田信長の強いすすめもあったといわれている。長篠城を与えられた奥平父子は、天正 3年(1575)、作手城を退去して長篠城に入っているが、その 2ヶ月後に武田勝頼率いる 1万8000の兵に包囲されてしまう。しかし、奥平父子は籠城して城兵500で死守。この後、武田軍は長篠城外の設楽原で、鉄砲隊を主力とする織田・徳川連合軍に大敗してしまう。信長は奥平父子を最大の功労者として、定昌には信の一字を授けて信昌と名乗らせている。

天正 4年(1576)、17歳になった亀姫は、三河新城城主となった奥平信昌に嫁ぐことになった。信昌は22歳であった。以後、信昌は家康公のもとで軍功を重ねていく。亀姫は信昌に生涯 1人も側室を置かせず、家昌・家治・忠政・忠明の 4男と、 1女をもうけた。又、亀姫は天正16年(1588)には家治・忠政・忠明の 3人を連れて駿府城の家康公を訪ねており、家康公は孫たちを養子として松平の称号を授け、家治には家の一字を授けている。関ヶ原合戦後の慶長 6年(1601)に信昌は美濃国加納 10万石の領主となった。そのため、亀姫は加納御前と通称され、化粧料3000石を与えらている。信昌は翌慶長 7年(1602)に隠居して、3男の忠政が加納城主を継いだ。

慶長19年(1614)、宇都宮城主であった長男・家昌、加納城主を継いでいた 3男の家昌が没し、翌元和元年(1615)には夫・信昌も没してしまうという相次ぐ不幸に見舞われ、寡婦となった亀姫は落飾して盛徳院と称し、家昌の領地である下野国宇都宮を 7歳であった家昌の嫡男・忠昌に継がせ、さらに同じく 7歳であった忠政の子・忠隆には加納城を継がせ、自らは宇都宮城に住み、後見役として奥平家を守ることになった。

又、亀姫は気性の激しい女性としても知られ、元和 8年(1622)、宇都宮城主であった孫の忠昌が、下総国古河へと転封されたことから、忠昌ともども古河に移った亀姫と、その後に宇都宮に入封した本多正純との間に確執が生じてしまう。亀姫は深く正純を恨んだといわれ、これが宇都宮釣天井事件の引き金となり、結果、正純は配流の身となり、再び忠昌が宇都宮城主に返り咲くことになった。

この事件後、加納城に戻った亀姫は、寛永 2年(1625) 5月27日に66歳で没し、加納の盛徳院に葬られた。又、新城市の大善寺には、4男・忠明が建てたといわれる亀姫の供養塔がある。

秀吉「京極曲輪に進み、本丸よりもまず隠居の立てこもる山王丸の死命を制すが先でならぬと心得まする」

信長「それでも、まだ長政がきかなんだら、下から植へ焼きあげよ! 一人も残らず焼きつくせ」

「降参つかまつる。降参つかまつる。秀吉どのの本陣へわれらをお引き立て下され。降参つかまりまする」

むろんそれで息をつける戦ではなかった。ひしひしと小谷山をとり巻いた織田方諸将の環境の中で、秀吉はお市の方を救い出してみせなければならないのである。

久政はちらりと頬に微笑をうかべて、

「わしの一生は尊かったよ、信ずるもの以外には節を曲げずに生きとおせた」

久松「許してくれよ。事によると、信長の天下制覇の夢も業火、それにあらがって朝井家を滅亡に導く久松の意地もそれ以上の業火であるやも知れぬ」

福寿庵は武装の代わりに今日は袈裟をかけていた。

人間はどこまでも我執の迷いの脱しきれない動物なのかも知れない。

◎運命の使者

「ーーわれら父子は、すでにここを死所と決めているゆえ、そのしんしゃくはご無用に願いたい。われらも根かぎり戦うゆえ、遠慮なく攻められたい」

「あ、お父上さまが……」

七歳の茶々姫だった。

「どれどこに……?」

こんどは……六歳の高姫だった。

「あ、ほんとうにお父上さまが、渡っておいでになる」

……

「お高はなかんだかの」

「はい。いい子でよく遊びました」

「お父上さま、いつ討ち死になさるの?」

「茶々は討ち死にがいやなの、茶々はお祖父さまが大きらい!」

長政は、それを聞くと、いきなりスーっと立ち上がった。

「会おう。斬り捨ててよいのだな」

「みな、よい子でのう」

(ここで生き残ったとして、この先に何があろう……)

(またどこかへ嫁がされて、おなじ苦しみを重ねゆくだけのこと……)

「姫は、お父さまや、お母さまが亡くなっても一人で生きているのがよいのか?」

(果たして、この手であの子の胸が刺せるであろうかの……?)

「いやでございます! せっかく心を決めて、この小谷山の土になろうと……いやでございます! 今さら生き恥じをさらしに……この市は信長の妹ではござりません。浅井備前が妻でござりまする」

(姫たちはこれで助かる)

人間は死のうと思いつめている時よりも生きなければならない時の方がはるかに臆病になるらしかった。

駕が三挺用意された。

最初の一挺にはお市の方、次には茶々姫と高姫が乗った。最後の一挺には達姫を抱いた乳母が……

◎落花の匂い

(父はすでに自害した!)

それに何よりも長政をおどろかせたのは、長女茶々姫の言葉だったと言える。

「……まだ討ち死にしなかったの?」

(こやつをどこで叩っ斬ろうか)

(時勢は移った……)と、しみじみ感じた。

意地に死に、意地に生きるいかつい武人の常識に、八方破れの信長や秀吉の生き方が取って代わりつつあった。

しかもその中には、顰蹙(ひんしゅく)すべき非人道さと、思いがけない人情とが、あやしい度合いで交錯している。

「その後の指図を誰がしたのだ」

「それがしと羽柴どのでござる」

長政は、もう一度低くうめいた。

このときほど、信長と、そしてその腹心の緊密さを羨ましく感じたことはなかった。

長政はゆっくりと刀をぬいた。

「二十九年の生涯、夢のまた夢……」

「さらば……」

「心おきなく」

信長「うぬは、強い女だッ!」

お市「いいえ、何の力もない弱い女でございます」

「それ……その、弱さが強いのだ。弱い奴が強いということはたまらなく腹の立つものだ」

「お市、なぜ黙っているのだ。長政のもとへ行けたら苦情はあるまい」

(良人の愛情にこたえて、自分も死のう)

信長が考えていたよりも、はるかに器は小さかったと軽蔑もし、落胆もしているのだが、さて、その長政が、どうしてお市をあのようにしっかりと掴んでいったのか……?

お市の方が、今日のことなどさらりと忘れて、自分のそばに自分の妻として侍っている幻だった。

(もしそうなる運命だったら、わが家の女房お寧々はいったいどうなろうか?)

◎地の嘆き

勝頼が考えても、たしかに父は偉大であった。と言って、その偉大な父の死が、こうした姿で、その子を苦しめて来るとは思いもよらなかった。

(偉い父を持ちすぎた)

(そうか……みなはそれほどまでにこの勝頼をたよりなく思っているのか)

「武田家は信玄公で持っていたのだと言いました」

おふうの顔にようやく血色がもどって来た。

「勝頼公は武勇では父に劣らぬが、思慮では遠く及ばないゆえ、人質はおふうで勤まりまする。おふうをまず甲府へ送っておいて、それから浜松の家康公へ味方すると、ハッキリお心を決められるようにと……」

「おふうは、この次、この世に生まれて来るときは、いっそ畜生に生まれて来たい……それゆえ、供養はしてくれるなと……」

「人間は畜生以上に浅ましゅうございます」

「畜生は、鳥でも獣でも正直に生きてゆくのに人間は欺し合わねば生きられませぬ」

「畜生に生まれて来たらよかったのに……」

「陰険な猫……」

だが、それも人間に比べれば罪は少い、猫は一羽の雀で満足そうにのっそりと階段をおりていったが、考える力を持っている人間はもっとはるかに貪慾だった。

「私は貞昌さまの妻ではない! 何が妻であるものかッ! 貞昌さまのご内室は、徳川亀姫さまなのだ……」

◎声なき声

「分っている。だれにいうな、勝頼は土民の心をのぞきたいのだ」

「と仰せられますと……」

……

「大炊、面を包め、予とわかっては興がない」

「おらあ、この仏と縁もゆかりもねえ。が、黙って見ていちゃ罰が当たるで出て来たのじゃ。勝頼さまは仏罰を知らねえ大阿呆でごらっしゃる」

「勝頼はな、もしそちを斬ったら怒るだろう。褒めて身のがせと言うだろう」

父以上の猛将とみずから誇るほどならば、なぜもっと強くないのだ。

夢は五臓の疲れという……

「その方は岡崎から来たと言ったの。その証拠、何か持っているであろう」

岡崎の大賀弥四郎が同志、小谷甚左衛門の蒼黒い顔であった。

「両者離間の策とは?」

「恐れながら、信康さまと徳姫さまのお仲違いを計るが第一と」

「なに夫婦の仲を……」

(それなのに弥四郎は、嫁いじめの手が有効だなどと……)

「よしッ」

武勇では父にまさると家臣たちのよく言っているその武勇を、どこまでも勇敢に発揮しようと決意した「よしッ」であった。

「若君! 四郎さま! 三つの強敵を相手にしていると、いつかは一方のお味方、小田原までが敵に廻る……と思されませぬか。軍略は敵味方の均衡を破ってはならぬもの……と。これは三郎兵衛ではなく、お父さまの口を酸くして申されたお言葉でござりまする」

「それならば、おぬしはこの勝頼に、父の仇敵、越後の謙信に、膝を屈して憐れみを乞えというのかッ」

「仰せのとおり!」

父の死に遭ってひどく士気が沮喪(そそう)して来ているーーそう単純に考えていたのが、いまの三郎兵衛の言葉で、全然自分の錯覚だったと思い知らされた。

彼らは父の死以上に勝頼の軍略と人となりを危ぶんでいるのだ。

◎双つの鏡

「不平であろうとも。だが百姓に持たせておくとすぐになくする。もし来年の仕付けどきに戦があると、敵にとられて秋には餓えるものが出て来るわ」

家康は笑った。

「こなたはお部屋へ直すのが遅れているのだ。わしがもし討ち死にしたときは、家康は、はした女に手をつけてそのまま死んでいったと言われたら、笑われるのはこなたでなくて家康なのだ。どうだ。わしの身勝手さがわかったか」

女性には年齢と共に育つ女と、年齢と共に荒(すさ)む女とふた通りあるのに、しみじみと思い至った家康だった。

若いときにはどの女性も、それはそれなりに美しく、それなりに賢こそうな個性を持っている。

ところがいったん男に手折られたとなると、がらりと相貌を変えていった。

一はいよいよ心身の美しさを加えてゆくのに、一は醜い自我に老けていった。

心の磨き方が、そのまま双つの女性の賢愚と美醜を染めわけていくのであろう。

そしてその一つの典型を築山どのとするならば、もう一つの典型は……と考えて、

(あるいはお愛ではあるまいか……)

そう言えばお愛の容色は近ごろ一段と深みを増した。

「そうか、今はじめて気づいたか。うまく言いのがれたわ。よいよい、わしも身勝手、こなたも身勝手、身勝手同士ゆえうまく馬が合う、のであろう。ハハ……」

女好きのお館が、どこかで見染めて呼び寄せた……そんな憶測のあるのも薄々耳にしている家康だった。

お阿紀

「おん大将さま、お聞かせ下さりませ。戦というのは、いつの世になってもなくならないものでござりましょうか」

すべては予期のとおり、いまにして、しみじみと勝頼の若さを感じとれる家康だった。しかも家康に、そうした眼を開かせたのはだれであろう、勝頼の父の信玄なのである。

あのときの家康は、自分の運命を試そうと思った。ここで神仏に見放されるほどのものならば生きてかいなき生まれつきと思いつめた。

しかしそれはすでに八分の敗因を含んだ稚拙さであった。神はみずから助くるものを助くるのである。運命などいかなる場合にも試してよいものではなかった。絶えざる用意、絶えざる精進、堪忍に堪忍を重ねて、ただそれに徹する以外に道はなかったのだ。

(三方ケ原当時の自分には、まだ信長に侮られてはとの見栄があった)

「家康はことのほかに用心深い大将にて、長篠から引き揚げると年貢は例年の二割引きとふれさせ、さっそく早稲から刈り込みにかからせました。そして刈り入れが終ると二割は一時預りおくといい、領民の怨嗟(えんさ)をよそに、どしどし城内へ米、モミを運び込ませ、火箭(ひや)のとどかぬ位置に建てた蔵に積み込んでござりまする、これ籠城の下心かと……」

「いいがいのないやつらめが」

「殿!」美濃守はあとの言葉をたしなめた。小荷駄奉行に戦力を期待する……そのような無理な戦は父信玄公はしなかった……そういおうとしてあわてて後の言葉をのみこんだ。

こんどの戦でも、少し遅れましたので民家を焼きすぎた。焼くことを家康は予期していて、すでにモミを恨まれながらも百姓どもから取り上げていたという。

(それが憎い! 読まれたのが……)

◎破れ雨

武節、足助への初陣以来、戦場へも幾度かゆき、そのたびに父への尊敬を増して戻って来るらしい。

(男とはみなああしたものであろうか)

「ーーやはり海道一の弓取りはお父上ぞ」

「ーーおとぎはのう、あまり強くすぎると胎子(はらこ)とならぬ、歯がゆいことじゃ」

「弥四郎!」と御前の声が急に尖った。

「こなた、この瀬名何もできぬと、あなどっていやるな。それならばそれでよい退れッ」

「ホホ……もはやうろたえても手遅れじゃ。わらわの心は決まったほどに……弥四郎は謀叛人じゃ。殿の奥方をたぶらかし、不義を働いた極悪人じゃ……」

(恐ろしい、何という恐ろしい人たちであろうか……?)

(初孫の姫を殺せなどと……)

「ひとまず内々で岐阜のお館のお指図を受けられるが上分別かと存じますが」

「いいえ、それでは女の道にもとります。このたびのことだけはしばらく私にまかしてたもれ」

「こんどこそは武田勝頼の本陣を駆け崩してみせてやる、もはやおれも徳川の小冠者ではない。手柄話の土産を待てよ」

そうなると徳姫頬からも血の気がひいた。

「殿! 殿にはこの身の心遣いがわかりませぬか。証拠もないのに、はしたなく、あやめ風情を傷つける……そのような女子と、私を思うてか」

(あやめに、うつつをぬかして、これほどの大事にも耳を傾けぬ……)

「なぜ私の申すこと一通りお聞き下さりませぬ。大賀弥四郎は、母の御前をたぶらかし、殿を死地へ追いこもうと……」

……

「これはしたり、証拠あって申すことを」

「ええ聞く耳持たぬ!」

「あ……」

……

「殿! 何の罪もない小侍従を……」

「だ……だまれッ!」

と、同時に引きちぎられて投げ出された小侍従の屍体から、すうっと一筋、あやしい幻が宙へ立ってゆくのがみえた。

この姉妹だけはすでに弥四郎や築山御前の陰謀を知っている。それだけに今夜の徳姫の諫言も、信康の怒りもわかる気がした。

◎胆のありか

(やはり越後は越後……)

と、どこかで軽んじている信長だった。

信玄の存命中には謙信と結ぶよりほかなかったが、勝頼の代ともなれば事情はかなり一変している。ただ謙信と事を構えて争うことさえしなければそれでよかった。

(謙信入道、勝頼を買いかぶってござる……)

「やれやれ、くたびれたわ。気骨の折れることじゃ……」

「えっ? ではまた遠州へ」

「何かあったな、上杉がこの信長に快(こころよ)からぬことを勝頼が知っている……勝頼が越後にすがることはあり得るし、謙信入道は義気につよいが志は天下にない。いや現実の天下よりも、時空を貫く義に重きをおく大将だ。勝頼は謙信入道が背後を衝かぬと知って遠州へ出たとしか思われぬぞ」

「武田家の滅亡も遠くはないの」

「そうだ。この信長はやむない戦だけに兵を動かすが、勝頼は、自分の強さを認めさせようとして戦いまくる……戦うのが好きなのだ」

「……これでは軍兵がたまるまい……」

「……三万の兵が一万に減ずれば、宿将老臣、みな離れていって滅亡するわ。二年じゃの、あと」

「……宿将老臣どもに、父に劣らぬ猛将さを見せようとして、逆に見放されてゆく。このように戦好きでは兵が疲れてたまるまい」

「兵の疲れを休めさせるは、いずれの大将も心掛けねばならぬこと」

「なるほど、それでおれの心は決まった!」

「お役に立ちましたかご思案の」

「立ったぞ濃、おれはすぐに援軍の出発の用意にかかる。決めた!」

「それゆえここでは、浜松の城は出ず、まず、援軍を西に求めるが得策とご思案なされました。何しろ西の大将も、油断ならぬ大将ゆえ、すぐに援軍を差し向けてくれるかどうか……? これもここらで試そうため……」

「黙れッ!」と、信長は一喝して、腹をかかえて笑い出した。

「家康がこんどおれに援軍を求めて来たのは、求めて来た相手の肚を、おれに読む力があるかないか……言う探りもあると思うがよい」

「何か妙案はないか。さすがは信長! と、言わせる手段じゃ」

「これはの、この信長と家康の一生の交わりを決定するほどの大事なのじゃ。よいかの。相手はおれの肚のありかを探って来た。おれはそれにははっきりと胆で答えてやらねばならぬ」

「お父上は織田の援軍を待っておられるのですか」

「もし織田勢の到着以前に城が落ちたらお父上は与八郎たちに何と言われると思し召します」

「負けたと言われるまでのことよ」

「お父上! このままもし高天神を見殺しにしたのでは、お父上は冷たい大将、頼まれぬ大将とみなの心が放れませぬか」

「戦うばかりが戦ではないぞ三郎」

どうやら家康も、わが子に言いたいこと、教えたいことがいっぱいありながら、信康の理解の限界を考えて逡凖していたものらしい。

「戦いたいとき、じっと耐えて動かぬ辛棒も戦のうち、甲州の信玄公はその戦いに強かった」

「この戦、領内を飢饉にせぬのが第一の勝利、勝利のためには援軍も乞わねばなるまい」

「腰ぬけではない。利を知って義に浅い。それにわが身の武勇に慢心している。……」

◎弥四郎の計算

信長はこの一戦に勝ったかに見える勝頼が、実は宿将老臣の反感を高めて、わが足もとへ崩壊の淵をうがってゆくのだということがハッキリと分かるからであった。

(果たして、次に卷き起こされる運命の一戦を、信康が知っているや否や?)

「のう大賀……」と、また信康は弥四郎に向き直った。

「生きて戻ってこそ、次の奉公もなる道理だ。こなたならば、節を屈したと見せかけて一たん石牢を出たうえ、隙をねらって浜松へ戻るが上策とは思わぬか」

この言葉は何がし弥四郎をギクリとさせた。

小侍従の事件があってから、信康の性癖はいっそう片寄って来たようであった。

家臣のだれかれに軽んじられまいとして、しきりに武辺話を好むばかりか、ひどく怒りっぽくなり、尊大になっていたが、その裏には、御台所徳姫の実家を恐れる心がひそんでいる。恐れながら恐れていないと、てらう幼いあせりがまざまざと感じられた。

したがって、信康に正面から諫言するものはほとんどいなくなった。

徳姫は……

姑の築山御前はむろんのこと、あやめも腰元たちも自分の味方とは思えなかった。

弥四郎

(これで信長は援軍を出ししぶろう……)

「思いきって築山御前を」

「えっ? 御前は……御前は、わらわの味方ではないか」

「ハハハ……」と弥四郎はまた笑った。

「わらわは御前を味方とは思わぬ。それゆえ、もし疑惑の眼がわれらの上に光ると見たら、すすんで御前の内応を大殿に密告し、有無を言わさず……」

「そうか」と、平左衛門が押しころした呼吸で応じた。

「二月には勝頼公が出て来られるのか」

「いかにも、三月には岡崎城の城主はわれらに変わっていようて」

「それならば……」と山田八蔵は弥四郎の言葉を奪って、

「なおさら築山御前を討つ必要は……」

◎小心小義

山田八蔵は……弥四郎の姿を想いだしてまた、……

「たしかに勝つ! 勝ってこの城の主になる人じゃ……」

(おれは人より臆病なのだろうか)

あと二ヵ月ほどで事がなり、自分が西三河のどの城かに殿といわれて納まることなど夢にも知るまい。そのときには女房おつねは奥方さまだが……

殿ーーといわれる身分になったら、自分はおつねを今のように扱うであろうか?城持ちともなれば腰元衆もおかずばならず、その中にもし気に入る女性でもあれば……と、ふと思ったのが面映ゆかったのだ。

そのとき、女房のおつねが……むき出された乳房がひどく動物じみた感じで眼に映った。

と、その瞬間だった。何がなし八蔵の背筋をぞっと悪寒が通りすぎていったのは……

(この女が、奥方さまと呼ばれる女であろうか……?)

(この女は奥方などと呼ばれる運をつかんで出て来た女と違うようだぞ……)

(待てよ!)

もし自分に運がないと、どういうことになるであろうか。

改めて見直すと女房だけではなくて、子供たちの寝顔までが急に運のないに見えだした。

「どう見ても、お供をつれて、あごで家来を叱りつける顔ではない」

「こなた、もし、わが家に、五人、十人と召し使いを使うようになったら何とするぞ」

「お前、また大賀さまに何かおだてられて来たと見える。おきなされ、あのお方は口先ばかりのお方じゃほどに」

「口先ばかりと言ったがわるければ、冷たい人と言ってもよい。自分に用のあるときはチヤホヤ言うが、用のないときには挨拶しても知らぬ顔じゃ」

不用になれば捨て、邪魔になれば斬る。

八蔵が何となく割り切れない気持ちだったのはその辺の冷たさにあったのではなかろうか……?

(待てよ……)

(おれたちに運のないということと、大賀弥四郎の冷たい人間だということ……この二つの間につながりはなかろうか……?)

「ある!」と、もう一人の八蔵が答えた。

(こりゃ、おれは間違うたぞ……)

彼は自分の妻子のために弥四郎の冷たさよりも家康の無視を取ろうと決心したのである。

「黙れッ!」信康は一喝した。

「まこと弥四郎が謀叛を企てたら、その方に相談すると思うか、たわけ者。あまりその方が、うつけゆえ、からかわられたのだとは思わぬか。退れッ!」

「謀叛の大将は大賀弥四郎、大殿若殿が長篠へ出陣した留守をねらって、この城へ足助街道から勝頼公を誘い入れる手はず、万々整うているのだ」

壱岐「なにッ!」

「うぬッ、もう一度申してみろ。ひねりつぶしてくれるわ」

(これは嘘ではない!)

この男の相談はこれもまた恐怖と打算。

そのころの、岡崎党の面々は、上下の心は通じあうものと信じていた。その信が、貧しさを超えた明るさと活気を城内にみなぎらせ、誰の顔も溌剌としてみえた。

それが今では、どこかにもの憂い沈滞をただよわしている。

(やはり若殿のわがままが原因であろうか?)

(さてこれはどうすればよいのか……?)

徳川家康(7)

◎露見

於義丸は……家康の前に坐らされると、こやつ、何奴であろう?、といった表情で、わが父親を見上げた。

「ーーふーむ、大きゅうなった」

「ーーよいか、これからこの能はじめをわが家の慣例としてゆくぞ」

(大将は、つねに士卒の何倍か苦しむべきはずのもの)

(大将は、つねに士卒の何倍か苦しむべきはずのもの)

辛棒も忍耐も、衆に超えたものでなければ衆を率いる力はない、とみずから戒めている家康だった。

(ここで出会うとは何たる好機!)

「なに、弥四郎がことで」

「話があったら、城へ戻ってから聞くとしよう」

(それだけに、この話は相手に納得させにくいが……)

(近藤壱岐、戦場で死ぬばかりが武士ではあるまい。生命を賭けよ、生命を投げ出せ……)

戦場での働きと違って、人の悪口を口にするのが、すでに彼の性には合わなかった。その不得手をかざして相手を説き伏せる……そうした弁舌の力となるといっそう自信はなくなってゆく。

「いいや、大殿は、バカ殿じゃ!」

「壱岐!」

「弥四郎が謀叛を企てていると言っている。……」

「はい。あやつ一人がいるために、古い老人(おとな)どもなど、みなつむじを曲げて、殿に思うことさえ申し上げぬ。みな殿はあの白狐にばかにされていると申して」

「……事の真偽をたしかめて参れ。……」

「で、残るところおぬし一人、おとなしく大小を渡すであろうの、さすればこの忠世も一応用は済む」

お松と弥四郎の夫婦はなみの夫婦ではなかった。足軽の息子と足軽の娘が、とにかく苦労を分けあって、重臣の地位を得るまでの並みなみならぬ努力を重ねた夫婦であった。

「足軽の倅には、しょせん、忠も義もない。あるのは出世慾だけだったと言うのかッ」

「……腹が減れば飯を食い、女が欲しければ色にふける。領地も金も米も名誉も欲しくてたまらず、憎い奴を遠ざける……これはおれとどこも変わらぬただの人間……いや、そうした殿の値打ちをおれにハッキリとわからせてくれたのは築山御前だった」

「たとえば、殿の処刑が正しいものとしても、この弥四郎の忠義は曇らぬぞ。殿はこれに懲りられて、この後にぐっと大きく伸びるであろう。そうした忠の計算は弥四郎でなければできぬ。弥四郎の一族の血が、殿を伸ばすこやしになるのだと言ってやれ」

◎妻の立場

「ーー私は、貧乏な足軽の家にうまれました。それを忘れては罰が当たります」

(何も知らぬのだお松は……)

「妻女……わしはこなたたちを、よい夫婦、似合いの夫婦と思うていたが……やはりおぬしたちも大殿と築山御前のように、大きな悲劇の夫婦であったわ」

「は……? でも、弥四郎に限ってそのようなことは」

謀叛となると、いずれの国、いずれの家中でも妻子一族、あげて梟首(きょうしゅ)か獄門の極刑と決まっているのに。

「磔……あの、頑是ない子供たちも」

(私は、あれほど、それを恐れて、あたりに気を配って生きて来たのに……)

お松は、そっと坐り直して、

「済まぬことを弥四郎どの……」

と、心の中で良人にわびた。

「まあ、離縁状を……」

「ところが弥四郎は離縁どころか傲然として大久保どのを愚かな奴と罵ったそうな」

「若さま! あの人は昔から私が側にいてやらねば、淋しゅうていられぬ“やくたい”なしでござりまする。そのような良人に、大それた謀叛をさせたは、やはり私の罪であったと、ようやくさっき悟りました」

◎裁く者

(わしは家来を見る眼がなかったのだろうか?)

実直な一人の男が、あまりとんとん出世しすぎて、夢と現実の境があいまいになって来たゆえだと家康は反省した。

(あまりに早く、重く用いすぎたのだ……)

あまりに勝ちすぎている者と、あらゆる苦戦の経験者とを混同してはならなかった。両者をきびしく分けてそれぞれの持ち場を決めてゆかなければ、甘く見て敗れをとったり、慎重すぎて戦機を逸したりする者が出るかも知れない。

「ふーむ。三郎がわがまますぎる……と、そちはわしに言っているのか」

「はい」

「もともとあやつは狂っておりました。慢心が高じたものと存じます」

「はい。ただそれだけではなくて、これが殿お一人の裁きではなく、下士や百姓、その他の領民をもまじえて協議させたら、おそらくこの弥四郎を殺せという者は一人もあるまいとさえ言いました」

「なにッ、……」

「弥四郎の処刑は決まった。決まったぞ」

「よいか。助けぬ態にして助け、父の名を知らさぬようにして育てるのだ。そのことはそちに任そう。くれぐれも家中の者に手ぬるいと思われぬよう心を配れよ」

「弥四郎めは、真実、おのれが、この家康よりも正しい者と信じきっているのだ」

「磔ではない。あやつの言うとおり、領民の手で裁かしてやるのだ」

「大事な戦いを前にして謀叛を企てた弥四郎めをのこぎり引きの刑に処す」

(殿はほんとうに怒ったのだ……)

「通行人が助けるか、それとも憎んで引き殺すか、弥四郎か家康か……それゆえ家中の者に見張らせるには及ばぬぞ」

「よいか。それみなうぬの申し状をもっともお聞き入れなされての計らいじゃ」

「昔から今川勢と仲ようすれば、今川勢に、織田どのと仲ようすれば織田どののために戦わされる。戦いというのはな、お殿さまがいちばん強うならぬうちはやまぬものだ。

(燃える土の巻 了)

◎緒戦

勝頼「岡崎には、苦肉の策での、ただちに入城できる手はずがついている。ハハ……はじめは長篠攻めのつもりが、お父上の遺志を奉ずる天下分け目の戦になったわ」

釣閑「恐れながら仰せのとおりにござりまする。お父上さまも落とせなかった城を落としたが慢心のもとと……」

「この勝頼の生涯に二度ない好機、父の遺志を継がせてくれ、三河勢など……長篠城など……ひと揉みに揉みつぶしてみせてやる。小異を捨てて微力な勝頼を助けてくれ」

「武節に入ると吉報があろう」

「なに大賀弥四郎が!?」

「はい。謀叛の罪と、はっきり高札に認めてあった。間違いないといいはります」

「その者をこれへ呼べ! 敵の廻し者に違いない。たわけたことを!」

戦魔は勝頼に過酷であった。

大賀弥四郎の刑死ーーという一つの蹉跌(さてつ)は甲州軍にとって決して小さな出来事ではない。

それだけに、ここで一歩冷静に作戦を練り直すべきであったが、事態は逆に煽っていた。

九八郎はこの戦を、しごく単純にわが若さで割り切っていた。

「ーー長篠の落つるときは徳川方の滅びるときじゃ」

そう言った家康の言葉をそのまま鵜呑みにしていた。この城に、家康にとってはただ一人の姫、亀姫が嫁いで来ている。したがって家康が、自家を見殺しにするはずはないと、固く信じているからであった。

「わらわは、たとえ舌噛み切っても、殿に添い臥しはいたしませぬ」

(あれは女子ぎらいなのではあるまいか)

表の小姓の中に、自分など無視したまま、一生過ごせる人なのでは……

「何をするのじゃ! かよわい女子を……待て殿!」

「姫が、身も心もわが妻になるまでには幾年かかるかと心ひそかに案じていたが、これは案外なことであった。心の底では、姫は九八郎を好いていたと見えるなあ」

「よい女房におなりなされ。それが女子の仕合わせというものだ」

「ワッハッハッハ……」

「五百に一万五千でござるか。これは戦い甲斐がござりまするなあ」

「これは戦い甲斐でござるまい。死に甲斐でござろう」

(これは籠城せよという意味なのだ)

一人の人間の、ふと洩らす溜息が原因となって、全軍の士気のみだれる場合がしばしばあった。

「みなの衆、わらわこの山国へ嫁いだおかげで、赤土の炊き方をおぼえまいてござる。炊き出しはこの姫が先頭に立って勤めまするゆえ、思うさま戦うて見せて下され」

「ワッハッハ……これで勝ったの、勝ったわ勝ったわ」

はじめのうちはこの九八郎の笑いに合わす者は稀であった。

しかし、日夜の訓練がやがて彼らを不敵な明るさにしていって、今では九八郎が笑うとみんな大口あけて、咽喉ぼとけを陽にさらすようになった。

信長の武装の早さはこのあたりまで聞こえていたが、九八郎貞昌はその反対だった。

ゆっくりと、あの紐、この紐をしらべていって、楽しむように結んでゆく。

が、いったん支度ができると、それから命令は峻烈をきわめた。

畳という畳はすべてあげさせ、襖はきれいに取り外された。

九八郎は……

「その方、五百と一万五千の算盤ができぬと見えるの。無駄に一兵を損ずるは、三十人を失うことじゃ。二十人の兵を失うは六百にあたるとは気がつかぬか、軽々しい出撃は断じて許さぬ。華々しい討ち死によりも、苦痛の底でねばりぬくのがこんどの戦の勇士と知れ」

「よいか。あの綱一本に三十人ほどすがって来たら、二発打つのだ、一発は上からまっすぐ全的に射よ。一発は綱を切るのだ。おびえて的を外すでないぞ」

◎親鬼子鬼

徳姫

「喜乃」

「はい」

「女子は、誰もがそのように優しいものじゃ。それなのに、築山御前だけ、なぜあのようにむごい性(さが)になられたのであろうかの」

「わらわにはようやくそれが分って来た気がします」

「やはりこれは浜松の舅御さまが、あまりつれのう当たられたからじゃ」

「いいえ、そうではない。女子はのう、たよる殿御と心のうちの通わぬときは、誰も彼もが鬼になりたいのじゃ」

「さてそこで……」と、美作は顔中を笑いにして、

「それがしはこれより岐阜のお館のもとに参りまする。何しに行くかは改めて申し上げませぬ。それがしの申すこと、もしお館がお聞き届けなくば、その場を去らず、腹かっさばいて、二度とは三河の土は踏みませぬ」

「御台所さま、ご両親へのお言伝仰せ聞け下さりませ」

姫が思い迷っていると見てとって、美作はまた扇ぐ手をとめた。

「この戦、徳川家の浮沈にかかわるだけでござりませぬ。もし、三河で堰を切ると、この怒濤はそのまま、美濃、尾張へ押しよせまするが」

「お館の顔も鬼じゃ!」

「なんだとッ」

「この美作などは、同じ鬼でも、やさしく小さな鬼じゃが、お館は大鬼じゃ」

「使者の口上ッ!」

「わしはな、少なくとも三千五百は欲しいと思うている。それでいま、大和の筒井、細川などに使者を飛ばして鉄砲をあつめているところと思うがよいぞ」

八十人から百人で一隊をなしたものが、続々と岐阜に繰り込んで、その数は信長の放言どおり、ついに三千人近くになって来た。

「抜刀隊、三十人」

パッと城門を押しひらかせると、そこから谷底へ不気味な喊声のこだまがひろがった。

「あっ、土の中にもいやがった!」

金堀の人足の一人が胆をつぶして叫んだときに、その突破口めがけて五、六挺の鉄砲が放たれた。

たったそれだけで、ここでも敵の意図はみじんに砕かれた。

が、いずれにしろ一万五千対五百の戦であった。

「ーーこのうえは兵糧攻め」

「おお、そこにいたか、その方、城をぬけ出して大殿のもとへ参れ」

「お断りいたしまする」

「お断りいたしまする」

「お断りいたしますると申したので」

「何の! 敵を恐れねばこそお断りいたしまする。……あれ見よ、天正三年(1575)の長篠の戦に、落城を目前に控え、命惜しさに城を逃げ出した腰抜けはあれよと笑われまする」

「これ鳥居強右衛門はおらぬか」

「はい、参りまする。が、いずれへ参りますので」

こんどはみんなプーッと吹き出した。

「どこへ……と、いって、その方、今の話を聞いていなかったのか」

「……たわけめ、川底を歩いて行けば対岸へ着くわ。対岸へ着いたらこんどは土の上を歩いて参れ」

「…勝ち戦の祝いの日まで、たどりついた城で休め。重ねて言うぞ。この使命果たす前に討ち死にすると、この九八郎七生まで勘当するぞ」

「わかりました」

「これがせめて闇夜であってくれればよいのに」

わが黄身の命にかわる玉の緒は

なにいといけんもののふの道 強右

「すさまじい川瀬の音ゆえ、隙を見て飛び込んでも音は気づかれまいが……」

「殿! では往んで来まする」

◎決戦前夜

家康「知れたことだ。兵の強弱は大将次第。信玄の兵が強かったとて、勝頼の兵も強いと思うな、まず踊れ、忠次」

「こりゃおかしい! どうだあの生まじめなお顔は」

「これで勝ったわ。それつまめつまめ」

「たまらぬ。あの腰のふりようはどうだ」

家康はみんなの笑顔と忠次の奇態な手ぶりを半々に見やりながら、自分で自分の心をのぞいている気持であった。

(みんなの笑い声の中にも、忠次の躍りの中にも、つねとは違うものがある……)

人間は心にしこりのあるときは、笑っても踊ってもそれがひどい誇張になってゆくものだった。

(これは心しなければならぬことじゃ)

「よい月らしい眺めてこようか」

「九八郎……」と家康は口の中でつぶやいた。

「信長どのはきっと来られる。もうしばらく持ちこらえよ。よいか、もうしばらくじゃ」

次の時代でもよい。またその次の時代でもよい。必ずそれを招き寄せるための礎石を、根気よく、一つ一つ置いて行かねばならない。

(そうした計画がいまの自分にあるであろうか……)

松高く(松平・徳川の意)

たけたぐひなき(武田首なき)

朝(あした)かな 信長

小田(織田)はさかりになびく秋風 信長

「ーー慈悲忍辱を口にしながら、火銃をもてあそび、刃物三昧にあけ暮れする。こんどこそは絶対に許さぬ。凝らしめのため、みな殺しじゃ」

(いままでは徳川対武田の戦であったが、これからは織田対武田の戦になる……)

勝ったあとで、信長に、徳川家の内部のことにまで口出しされぬよう、慎重な用意をもって信長に対さなければならなかった。

(お館さま、長篠からの密使でござりまする)

(援軍を求めて来たか、それとも城将の討ち死にか……)

「瓢(ふくべ)曲輪奪われて城の食糧あと三日分にござりまする」

「大野川の川底を歩いて来ました」

「城内ではおそらく後日にそなえて、粥というも名ばかりのものを啜(すす)りだしておることと……それゆえ強右衛門も、このまま引き返し何とぞして城中へ立ち戻って、苦楽を共にいたしとう存じまする」

「そうか。なるほどのう……」

そう言うと家康の眼もいつかうるみだしているようだった。

(何を言わなくとも、こっちの心は見通していてくれているのだ……)

信長は家康に会釈するよりも先に、

「そちが子鬼の家臣か。話は聞いたぞ!」

「よくやった! 川の底を歩いて来たと……ハッハッハ、こんどは空をかけて参れ」

「もはや時は移せぬぞ浜松どの」

「ーーこの小城ひとつ落とせなかったと言われて、天下に号令がなると思うか……」

(反対するほど意地になるのだ……)

「ーーこれで武田家も終りでござるな」

「落つるものかこの城が。一両日のうちは、織田、徳川の連合軍四万がやって来るわい」

(とうとうつかまった……)

「この重囲を破って使いし、しかも城へ戻ってみなと生死を共にしようとした、その性根、敵ながら見上げたものだ」

「そこで、その方に相談じゃが、その方にここで手柄を立てぬか」

「ーー援軍はまだまだ来そうもないと。それだけでよいのだ」

……一つだけ計算違いしていると思った。

それは鳥居強右衛門という男が、自分の生命を助かりたいために、味方を裏切ることなどできる男ではない……という、たった一つのことを見落としている。

(それでよいのだ……)

「よいかの、すでに四方の大軍を率いて岡崎を発しました。両三日のうちにはきっとご運は開けまする。城を堅固にお守りなされや」

城内にドッと歓声のあがるのと、武田家の足軽二人が岩の上へ躍りあがって、強右衛門を引きおろすのとが一緒であった。

「申し訳ないが、しょせんこれが武士の意地とおぼされたい。貴殿とて、ここでまさか、味方の不利は口にできまい。穴山どのには済まぬこといたしたとよくお詫び下され。その代わり、このあとはご存分に……心の済むように……」

「言うなッ!」

「あいや鳥居どの、お身こそはまことの武士、お身の忠烈にあやかるために、ご最期の様子を写しとって、旗印にしたく存ずる。……」

◎智略戦略

「隠れ遊びの術」

敵味方の兵力を冷静に計算して、味方に勝算なしと判断したときには、さっさと敵に待ちぼうけを喰わして引きあげてゆくのである。

(信長はそれを知っていて、わざと腰を重くして来た……)

「三郎どのは?」と、信康の姿のないのをいぶかしんだ。

「何はともあれ、今度の合戦ではお身は仏像にでもなった気で、万事はこの信長に任されたい。相手が決戦を挑むときまれば勝ったも同然、お身は遊山のつもりでよい。……」

家康の顔へチラリと不快ないろがうごいた。ご加勢と言いながらやはり信長は、この戦をわが力の勝利として天下に確認させたい肚なのだ。

「ご加勢を……」

「ご加勢を願ったわれらが遊山のつもりでいては相済みませぬ、われらもまっ先にかけて働きまするが、お言葉は肝にきざんで」

「……ここまで織田勢に働いていただいては、家康ちと心苦しい!」

信長はニタリと笑った。

(なかなか考えていくさるわい……)

……二人の大将が互いに策と力を競いあい、双方の長所を生かして戦うところに連合軍の強みはうまれて来る。

「武田勢が、わが方の陽動隊を追ってここ、有明(あるみ)ケ原へ兵を押し出して参りますと、後ろが空になるかと心得ますが」

「そのときひそかに後ろへまわって、鳶の巣山の砦を乗っ取ってはいかがと存じまする」

「はい、この役目、もしそれがしに仰せつけ下さりまするならば、前夜のうちに敵の背後にまわり、暁け方には鳶の巣山を乗っ取ってご覧に入れまする」

「これ忠次!」

「はいッ」

「この信長はな、四十二歳になって、はじめて古諺(こげん)の意味を知ったわ。蟹は甲羅に似せて穴を掘るとな。ハッハッハッハ、たわけ者め!……その方の器も相分かった。退れッ!」

「やはり見抜かれたか。では、いま一度忠次を呼んでいただこうかの」

「これで勝ちましたな。いや、ようやく勝つと腑におちました」

「さすがは徳川どのの片腕、さっきの策略、信長心から感服したぞ。実はの」

「…………」

「陣中といえどもなかなか油断はできぬのだ。……だが、出て参った敵がわが方の最初の一撃にあって、これはいかぬと気づき、そのまま引きあげたのでは漁は少ない。…………いや見上げた策じゃ。信長ほとほと感じ入った。が、夜襲はの、敵に洩れては成功せぬ。それで諸将の前ではわざとその方を嘲ったのじゃ。……」

「そ……そ……それはまことにござりまするか」

「では、どうあっても、ここで決戦なされまするか」

正面の勝頼に、思い切りわるく言ったのは馬場美濃守信房だった。

「とにかく佐久間の裏切りなどに期待はかけまい。これは万一手柄を立てて参ったときに考えればよいことじゃ。……」

軍議を終って本陣を出ると、すでに遅月が出ていた。

馬場美濃守信房はその月を見あげて、後から出て来る山県三郎兵衛を待っていた。

「山県どの、これまでご別懇に願ったが、そろそろお別れでござるの」

「いかにも、時の勢いでやむないことに存ずる」

「ちとお身にお話し申しておきたいことがござるが」

(みんなこんどは討ち死にする覚悟なのだ……)

「……このうえ申さば、おん大将が暗愚であった、家臣のしめしがつかなかったと後の人に笑われようでの」

「山県どの、お身は生き残って下され!」

「馬場どの、お身がその役引き受けられよ。……」

結局武将が心服しきって働ける大将は生涯にただ一人しかないにではなかろうか。

とすれば、信玄の死んだときに、自分は後を追うべきではなかったのか……?

自分と同じような感慨で、心の底では信玄を慕いぬいている者が多く、それがかえって勝頼の不為めになっているのではなかろうか?

「それでもなお一歩もひかずに戦うのだ。さ、水盃して別れよう」

「では、山県どのから始められよ」

「おお、かたじけない。馬柄杓の水の中にも月が映ってござるぞ」

「弓矢八幡、照覧あれ、方々お先に」

「おお、うまい水じゃ。得も言われぬ」

「ハハハ……」と小山田兵衛は笑った。

「ここで死んでゆく……何だかみんな嘘のような気がするのうハハ……」

天正三年(1575)5月21日

「はてな、敵は柵の外へ出て来るぞ。誰かある。ものみして参れ」

「よし、まだまだ出るな。ひきつけよ」

そう言ったときだった。こんどはずっと後方の鳶の巣山で遠雷に似た声がわき上がったと思うと、つづいて、ダダダーッっと雪崩れるような銃声がとどろいたのは……

ダダダーッ

ダダダーッ

「しまった!」

決戦

「今だ。柵を踏みつぶせ!」

「蹴ちらして信長の本陣へ殺到しろ」

と、そのときだった。

柵の前に密集してしまった騎馬武者二千の上へ、信長の伏せてあった千挺の鉄砲が、いちどにダダダーンと天地をゆすって射ち出されたのは……

一瞬あたりはシーンとした。

一発一人必ず倒すと言われた片眼をつぶって狙う信長の新式鉄砲。それが千挺、一度にかたまった人垣を見舞ったのだ。

「引き揚げろうッ!」

「一人ものがすな。これはわれらの戦ぞ。三河武士の戦ぞ。のがすな」

手も足も出ないとはこのことだった。

勝頼の代に至って、信玄の時代をなつかしみすぎた武田勢は、戦術の面においてもまた信玄時代をそのまま踏襲していたのだ。

その間に武器は刀から槍に、槍から鉄砲に移っていた。

跡部大炊助の言葉によれば、佐久間信盛は信長を裏切って、必ず勝頼に味方するはずであった。

三郎兵衛はむろんそれを信じてはいなかったが、万が一……という期待はどこかにあった。

信長は「練りひばりのようにあしらってやる」と豪語していたが、まさにそのとおりであった。

もはや、一人一人が名乗りあって斬りむすんだ姉川の合戦のときのような風景はどこにも見えず、戦の様相は全く集団と集団の激突に変わり、激突した瞬間にまちがいなく千挺ずつの鉄砲が火を噴いて、用捨なくその勝敗を決していっていた。

そして、第三の柵にとびかかった真田勢と、土屋勢はそこで全く壊滅してしまっていた。

敗戦などと言うものではなかった。

「若殿も、不運な人よ」

信房ーー

「すでに勝敗は決したと申し上げよ。……よいか、今生ではもはやお目にはかかりませぬと、しかと申せ」

「そうじゃ。運のいい奴、槍を捨てて介錯せよ」

「人が来てはそちの手柄になるまい。来ぬうちに急げ」

「潔い最期、戦って勝った首とおれは言わぬ」

九八郎は……

「はて、その旗は何としたのだ。それは八幡太郎義家から伝わったという武田家重代の源氏の白旗ではないか」

滅ぶる者と興る者。

眼に見えない何ものかがそれをきびしく裁いてゆく。

あまりに静かな勝利が、九八郎にはかえって薄気味わるかった。

(いったいこの勝利から何を学べと言っているのであろう……?)

「全く勝頼という大将、どの面さげて甲州へ戻ってゆく気か。一万五千、ほとんど全部失ったげにござりまする」

「鳥居強右衛門、戦は勝ったぞ。もはやどこにも敵は見えぬぞ」

九八郎は小声でつぶやくと、不意にはげしく、肩を揺すって男泣きに泣きだした。

(勝った戦にしてはこの淋しさは何事であろうか……?)

そして、こうした手ひどい経験にはじめて会った亀姫が、きりりとした襷(たすき)がけで、味噌を焼いているのを見るとようやくホッとして、

(勝ったのだ……)

「どこを歩いてござりました。さ、召し上がりませ」

「戦とはおかしなものよのう」

「いいえ、おかしなものではござりません」

「戦いとは強い者が勝ちます。辛抱の強いものが」

家康は、よく守ったと、むしろ沈痛に九八郎の労をねぎらったうえで、

「これで織田どのに大きな借りができた。いずれそれを返させられようでのう」

◎再び雌雄

「ーー信忠、もうよかろう。おぬしに家督を譲ってな、わしは近江へ新城を築いて移る」

この話を伝え聞いて、家康はさっそく人夫と石材を送ってその築城を助けた。

信長が何のために岐阜城を信忠に譲って、安土へ移ろうと考えたかが、はっきりと分かるからであった。

「なるほど、明智どのの墨縄、丹羽どのの奉行か。それではその間にこっちも作佐に墨縄とらして、少しばかり城普請のまねごとでもいたそうかの」

家康はそう言って表面は笑っていたが、いよいよ心を締めて信長に当たらねば……と思うのだった。

「いままで、天下に号令した者で、京におって天子にご迷惑をかけなんだ者はひとりもない。藤原、平氏、北条、足利みな天子のお膝もとにあって倒れるときには塁を天子に及ぼしている。それをはっきり気づかれている信長どのゆえ、安土の次にいよいよ天下へ号令するとなったら、たぶん、いま石山本願寺にある大阪の地あたりを選んで城を築こうて」

「その織田どのが、いよいよ天下を握る時節は到来と、安土へ居城をすすめてゆく。よいかの、織田どのを疑うのではないぞ。もし万が一、援軍の来ぬ場合、……いや、その織田勢がもし敵に廻った場合……そのときにも崩れぬ用意がわれらにあるか……」

家康の観察によれば、古来から現在まで、戦に負けた方が滅んでゆくのは当然ながら、勝った方もまた、遠からず必ず破滅を掴みとっているのであった。

勝利と有頂天とは避けがたい人間の習癖らしい。

その眼で見ると、家康には、信長もまた勝ちすぎたような気がしてならなかった。

勝つとおごる。おごるとは横暴の別語、武田勝頼の今度の敗因は高天神の戦に負けた勝ったときに芽生えていた。その同じ芽がもし家康の内部にあってはと、家康は勝利の日から残酷なほど冷静に自分の実力の計算にかかっていたのだ。

信長はその反対だった。

勝ちに乗じて、一挙に天下布武を遂げようとしだしている。

「おお鬼の子め、よくぞやった。そなたの性根、信長生涯忘れまいぞ。よいか、褒美にわが名の信をつかわす。今日からは貞昌を信昌と改めよ」

しかし、信長のそうした態度のうちには、家康をはばかる気配は完全に消え失せてしまっていた。

(実力で、いつか家康を押さえて来る)

生涯決して主は持つまいと心に決している家康。それをよく知っていて、三河の親類と呼んでいた信長だったが、やがて一人の命令者として家康の上に君臨して来そうな気がしたのはそのときからだった。

「人間はの、勝ったときに、なぜ勝ったかを調べ忘れる。……こんどの勝因の第一は、そちたちの律儀な武勇であった。何ごとにもわしを立て、上下一つになって一糸もみだれぬこの強さ……そちたちの並なみならぬ律儀な武勇がなかったら、織田どのはただ見捨てるだけではなくわれらを攻め滅ぼしていたであろう。援けて何の利益もないのだからの……第二の勝因は運であった。運は寝て待ってよいものではない。わしが、わが結ぶべき相手は武田にあらず、北条にあらずとさとり、境を接した織田どのと結んだことに運があった。遠交近攻の考え方からすれば……しかしその運は将来も、われらにつきまとうていると思うてはならぬ。そこでわしは、わしの行くべき道、歩くべき策をこう考えた……」

……まだ家康が勝ち足りないのであろうか。

「わしはこれから、どんなに敵を迎えても織田どのの援けをからずに済むだけの地力を持たねばならぬとのう。その地力を持ったときに、運はまたわしに笑顔を向けようで。それまでは危い戦は一切さける。勢いに乗ずる代わりに、家臣の中へ、わが眼が届かず、埋もれてある者はないか。八十万石足らずのわずかの領地じゃ。隅々まで心して眼をとどかせ、みなが裕福になるよう神仏に誓って努めてゆこうとのう」

「三方ケ原(みかたけはら)のときはひどくお違いなされたものだ」

「いかにも、あのときには、負け戦のあとであったが、ハチ切れそうな勇ましさ、ところがこんどは、おそばにいても息がつまる」

「いや、これがお館のご用心じゃ。近ごろはここであのような書きものをなさるか、馬に乗って村々を歩き、百姓の誰彼に話しかけて歩くのが仕事のようじゃ」

「領民を富ましておけば、いざというときに八十万石が、百万石にも、百二十万石もの力を出すからの」

「お愛……」

……

「こなたに子供ができたら、どのような子が産まれて来るであろうかの」

「さあ……お心に添うような賢(さか)しいお子は」

「産まれて来ぬと思うのか。わしはそうは思わん。ひどく几帳面な子になるかも知れぬの」

「お側にほかの女子を差し上げとう存じまする」

「お館さま、愛は身ごもったような気がいたします。それでお願いいたしました」

一夫多妻のこの時代には、身ごもるとほかの女性を枕席(ちんせき)へ差し出すのが女の心得の一つであった。

「は……はい。それに、もう一つ、若御台さまに、二の姫がお生まれでございました」

「徳姫が何としたのだ」

「このまますぐにご実家へ帰ると……」

(若さというのはそのように無分別なものであったろうか……?)

「その僧侶を斬り捨てたのか?」

「やはり、殺めたのだな、困ったものだ」

「これからはの、しばらくは誰もかれもが堪忍のしくらべじゃ。堪忍ほどわが身をまもってくれるよい楯はない。わかるかの、誰にもできる堪忍のことではないぞ。誰にもできないほどの堪忍を、じっと育ててゆかねばならぬぞ」

◎冬のあやめ

……一定の酒量を超えると、必ず妙にすさみだした。

そしてそのあとでは、まるで狂風の愛撫の爆発だった。

しかし……

朝になって、こうしてそっと眺めてゆくと、それは得も言われぬ、静かでかなしい寝顔であった。

(いったい夜の殿がほんとうの殿なのか、それとも昼が……)

「こなたは、この間、若殿が鷹狩りのご帰途、むごい事をしてのけられたご存じか」

「若殿の怒りはこれで押さえきれないものになった。いきなり馬からとびおると、その僧の衣のえりに縄を結いつけ、馬に一鞭あてられた……」

「……よいなあ、こなたにこの娘……名は菊乃という、この娘を預けるゆえ、これを若殿にすすめるのじゃ。この娘の中にも今川の血は、かすかながら残っている。よいか、嫉妬しやったり、このまま寵を徳姫にうばわれたりしては許さぬぞ。こなたの手で必ずこの娘に和子を産ませよ。それが、こなたの罪ほろぼしじゃ」

「はい。私の祖母は、治部大輔さまにお仕えして、みごもったまま嫁いだのだとききました」

「いずれ殿から、お声がかかりましょうほどに、そ……そ……そのおりに……腰元たちに訊ねて進ぜよう」

「おや?」

「そちはまた、何とまん丸い顔をしているのじゃ」

「はい、みんなが満月のようじゃと申します」

「なに満月……いまは仲秋ではないぞ。正月じゃ。出るときを間違えるな」

「待て、満月待てッ」

「はい。築山御前さまがお口添え、手もとにおくことになりました。お目かけ下さりまするよう」

「なに、母上の口添えじゃと」

「その者、予の眼にふれぬところにおけ」

「は……?」

「そうだ。あの満月めも呼んで来い」

「よいか。若殿さまの御前へこなたも出るのじゃ、のう、若殿さまはお酔いになっていられるゆえ、さからってはなりませぬぞ」

「一人で産めるかな」

「さあ……」

「そうそう、姫ならばいらぬゆえ、和子を産めと仰せられましたゆ」

「お手伝いは……」

……

「あやめのお方にしていただきまする」

「なにッ!」

……あやめに身を引けというほどの狡猾な意味にとれてくるのである。

「これ、誰ぞ奥方を呼んで参れ、憎っくい女だこの小娘は、すぐに徳姫へあずけよう。呼んで参れッ」

(根はやさしいお方なのだ……)

それが乱世に生きる武士の強さを持とうとして、絶えず苛立ち、その矛盾が酔いと一緒に荒(すさ)びた姿で出て来るのではあるまいか。

(もし、信康が死んだらどうしようか……)

(どうしよう……?)

「殿……」

「あやめは先に死にます」

愛おしむと、信康に言われた言葉が、死へ自分を追いやったのだとも、むろん気づいていはしまい。

「殿……お先に……」

◎入道雲

家康にとって雌伏の期間であった、天正四、五、六年の三年間は信長にとっては完全にその覇業の基礎を固めさせた、破天荒な活躍期間であった。

「では、やはり折りを見て、甲州を先に攻められましてはいかがでござりましょう」

「たわけめッ!」

……

「それこそ徳川が大きゅうなりすぎ、安心して西に兵を割けなくなるわ。よい年をしてたわけた事を申すなッ」

光秀はむっつりと口をつぐんだ。

(家康だけは信じている……)

「あの、徳姫の手紙とは……?」

「それ、さまざまに築山御前や信康がことを愚痴って参ったあの手紙じゃ」

「あ、あれならば手文庫の底へ……」

……

「出せ!」

「あの手紙でのう、おれは家康に信康を斬らせる決心をしたのじゃ。御前にそれが分らぬはずはよもあるまい」

「分るゆえに、おとどめ申しまする」

「ふつつか者はよく分っておりまする。が、ふつつか者には、ふつつか者の婦道がござりまする。こればかりは思い止まって下さりまするよう」

「ならぬ!」

「この姫の手紙、仰せのとおりお渡し申しまするほどに、さ、この濃もこの場でお手討ちなされて下さりませ」

「なに、手討ちにせよと……」

「お方もまた、あの明智のハゲの従妹だわい。……ハゲ奴、……坊主を殺すと七生祟るというような愚にもつかぬ意見をな。……」

「築山御前は哀れな乱世のいけにえ、……ところが殿はそれを楯にして、姫から良人を奪い、築山どのを失うように謀られる。濃も同じ愚痴な女子、さ、お手討ちなされて下さりませ」

「お方、お方も白紙になるがよい。信長も白紙に帰ろう。信康が家中でどのような風評を浴びているか、まず、それをただそう。よいかお方、その上で、信康を討とうと言ったおれがむごければさらりときれいに水に流そう。その代わり、お方が無理と気がついたら、もう意見はするな」

「三河の衆、さ、ずっとこれへ」

(ーーそうだ。お館はもはや天下人であった……)

「さて、これは他人には聞けぬことゆえ両人にたずねるが、予の婿信康の風評、家中で余りよくないと聞いたが、なぜであろうかの」

忠世も忠次も、信長の胸中に信康をのぞこうとする考えが潜んでいようなどとは思いもよらなかった。

彼らはいずれもわが身の光栄に感激し、信長の言葉を逆に解していった。

(右大臣になられて、信長公はいよいよわが婿を可愛いものにお思し召されている……)

「恐れながら、内府さまの御名をあげられ、信長公とて、比叡山、長島などでは、何百、何千の僧侶を討たれた。余が殺したはたった一人、悔いているゆえもう責めるなと、いやはや、出向いたそれがしが、さんざん叱られました」

「僧侶でありながら兵を養い、武力をふるって天下の平定をさまたげる。これは僧形をなして聖地を犯す憎むべき乱賊ゆえ、仮借なく撃ったのだ。それとこれとを混同するとは、三郎めも困ったわがまま者じゃ」

「勝頼でさえ甲斐のあとを継ぐには足りぬ。怒ると侍女の口を引き裂き、僧侶を鞍につけて引き殺すようではのう」

「何よりも重臣どもに嫌われているのが案じられる。……その上いまだにわれらを仇と罵る母御がついている。この執念と信康の短慮とが、もし万一ひとつになる時があったら、家康の首に内から縄をかけるやも図られぬ。家康が倒れるときは、東日本が再び乱世に戻るときじゃ」

濃御前は泣き伏したままで心で叫んだ。

(人間は……人間は……なぜこのように愚かなのであろうか。なぜもっと冷静な思案を持って生まれて来ぬのか……)

◎落雷

この城も、本多作佐衛門に命じて、以前よりはぐっと大きく城郭をひろげていたが、その質素さは安土の結構などとは比ぶべくもなかった。

信長の推挙で、家康もすでに官位は従四位下左近衛権少将に任ぜられ、領土もじょじょに多くなっている。したがって、生活もそれに従い、いくぶん華美さを加えてもよいはずだったが、家康は逆にぐっと締めていた。

「これでものう、百姓どもよりぐっと贅沢じゃ。百姓どもが何をすすっているか、見てくるがよい」

偉い大将と褒めるものと、生来のりんしょくが顔を出したのではあるまいかと危ぶむものと……

お愛に分かっているのは、家康が日増しに虚名をきらって、きびしくおのれの内部の充実を志してゆくことだけだった。

それは信長が破竹の勢いで伸びれば伸びるほど、家康を深く、きびしく沈潜させて行く陰陽両極のひらきのように見えた。

「殿! 信長めが、ついの芽をむき出しましたぞ。もともとあ奴は狡猾無類な猛獣なのだが」

「なかなかもって、そのようなことではござりませぬ。お愕きなされまするな。岡崎の三郎さまを……」

「岡崎の若殿と築山御前、いずれも腹切らせとの難題でござりまする」

「第一は、近ごろ岡崎近辺へ流行りだしている踊りのことでござりました。……」

「……それゆえこの踊りを亡国の踊りといいますそうな。これ三郎さまに、領民へ望みを与えるだけのご器量のない証拠と」

「第二は、……三郎さまも……粗服をまとえる者に腹を立て、弓を取って射殺した。……」

「第三は、お鷹野の帰りに僧侶の首に縄をかけ、馬にて曳きずり殺したことにござりました」

「第四は、……」

(自分の知らないことを、みな信長が筒抜けに知っている……)

信康が、どれだけ家臣に人望がないかと言う証拠でなくて何であろう。

(ふびんな奴め……)

「第五は……」

「若御台徳姫さまに、……妾をおき、事ごとに……折檻なされたこと……」

「若御台つきの腰元小侍従が、三郎さまに諫言したことをお怒りになされ、斬り捨てたうえにて両手をもって口を引き裂きましたること」

「築山御前についてでござりまする。その一ヵ条は、勝頼に密書をもって内応し、織田、徳川の両家を滅亡なさんと計りしこと」

「もうよい!」

「……万一のことがあっては、徳川どのの九仭(きゅうじん)の功を一簣(いっき)に欠くゆえ、わしに遠慮せずに切腹させよ……そう仰せられました」

「なに、わしに遠慮せずと……と、言われたか」