ブログ blog page

2020.8.30-5(2)

??????????????????????????????????????????????

〈連載〉いま想う戦後75年?

シベリア抑留を生き延びて〈信仰体験〉

1945年(昭和20年)春、17歳で、韓・朝鮮半島のつけ根、日本海沿いにあった「元山航空基地」に整備士として配属された。攻撃機への搭乗経験もある。

「“一式陸攻”という8人乗りで、爆弾を積んで行くんですが、飛行中も私らは機体の後方で作業をしていたんです。下から敵が撃ってくるのが分かるんですよ。爆弾を二つほど落として、飛行場へ戻ってきたら、蓋がもう穴だらけ。よう帰ってきたなと思うてね」

日に日に少なくなっていく機体。

「わずかに残っていたゼロ戦(戦闘機)も、南へ飛んでいって、敵の艦船へ体当たりする。多くの戦友が逝った。挨拶に上空を3回ほど旋回するんですわ。我々はそれを下からハンカチを振って見送る。今生の別れですから」

8月15日。終戦の報を受けても、同月9日から始まったソ連軍の侵攻に対応しなければならなかった。「命じられるままに、わしを含めた3人で偵察に行きましてね。銃一つとっても力の差は明らかでした。かなわんなと」

上官からは極秘裏に「自決用の手りゅう弾」が配られた。

同月23日、押し寄せたソ連軍により、所持品は没収された。

「4列に並んで“港に船があるからそこまで歩け”と言われました。すぐそこの港に日本船が来ているのかと思ったら、北の方の港まで歩かされましてな。峠を越えて約40里(約160キロ)も行進ですわ。ほとんど飲まず食わずでね。ソ連兵が銃を持って、列から離れればその場で即撃ち殺されました。用を足しに行こうとしても、バァーッと撃たれて蜂の巣です」

船と汽車を乗り継ぎ、シベリアの収容所へ送られた。

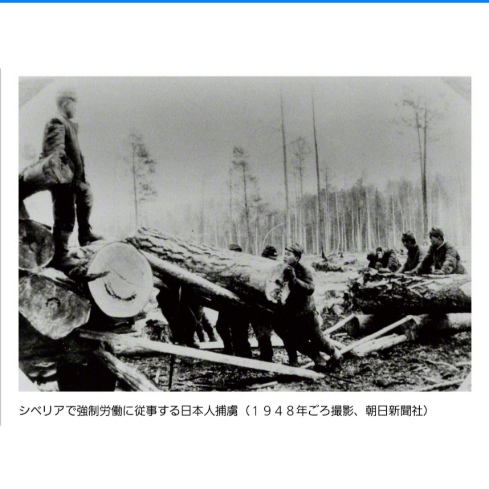

「翌日起きたら、山へ連れて行かれた。100年も200年もたったかと思うような木をね、切るんですわ。のこぎりで、2人でね。あっち引っ張ったら、今度こっち引っ張ってと。外は氷点下40度にもなりますから、木は堅いし押しにくいし、足の上に落としたりしたら、骨なんかすぐ折れますからね。食事は黒パン1個と、薄い塩味のするスープだけ。しかも、昼なしでした」

2カ月ほどした頃、ふいに胸に息苦しさを感じて倒れた。「肺炎」の診断を受け、別の収容所へ。容体は落ち着いたものの、さらなる苦役が待っていた。

「10人一組で連れて行かれて、穴掘り。深さ3メートルほどの穴を掘るんですわ。どうして掘るのかと思えば、遺体を埋めるんです。同じように体を壊した捕虜が収容されていて、毎日何十人と、病気や栄養失調で死ぬんですわ。雪が降ってますから、遺体をそりに乗せて、穴まで運んで、埋めるんです、毎日。死んだ人にも、奥さんがおったり、子どもがおったり、帰りを待っとるやろうに。涙が出ましたな。この死を、家族は誰も知らないままでいるんやと思うと、不憫でならんかった」

死線を幾度も越えた。48年に帰国の報を受け取ると、日本海に面するナホトカ港から京都の舞鶴港へ渡った。

出国から3年ぶりに、日本の土を踏み締めた――。

●地域の学会同志と語らう国出さん?

帰国して3年後の51年、郷里の岡山から神戸へ移った。勤め先で知り合った先輩の紹介で、妻・藤子さん(故人)と結婚。だが程なくして、藤子さんに心臓の病が。

「妻の叔父から折伏されましてな。わしの実家は別の宗教をやっとったから、初めは一切聞く耳を持たんかった。かつて死と隣り合わせながら、日本に帰ってこられたのは、その信仰の加護だという自負もあった。だが妻の病状は、なかなかよくならん。それなら“いっぺんやってみましょうか”いうてね」

1961年(昭和36年)、創価学会に入会する。その際、地域に住む学会員の先輩から掛けられた言葉が忘れられない。

「ど貧乏やったもんで。うちの息子のガリガリに痩せた姿を見て、『今あなたたちは冬のようや。必ず桜の咲くきれいな春が来るから』と、ごっつ言い聞かすんですよ。それから桜のびっしり咲いた真っさらな風呂敷を持ってきてね。御本尊様を包んで『この桜のようにな、必ず花が咲くから。君も使命があるんやから頑張りよ』って、子どもの背に御本尊様を負わせてくれた」

治療も奏功し、妻は病を乗り越えることができた。自ら保険代理店を立ち上げ、支店を数店舗に拡大。また、仕事の合間を縫って学会活動に駆け、20人以上の友人へ弘教も実らせた。

「生き残ったこの人生、一旗揚げてやろうと兵庫に出てきました。でも学会の皆さんは、誰かのために動いておりました。こっちが身構えると、仏法対話する相手も身構える。ニコニコしてることが大事やね」

◇◇

入会間もない頃から、池田先生との出会いを幾度も刻んだ。「78年、神戸の文化会館に来られまして。署名の入った経本と共に、伝言をいただきました。この時、自分も広宣流布の使命に生きようと改めて誓いました」

人種や思想を超え、世界を飛び回る広布の師匠に応えたいと、国出さんは地域を駆け回った。その中で、感じてきたことがある。

「先生は、現地の学会員だけでなく、平和のために、積極的に各国の識者と友情を結んでこられた。こちらから心を開くことに、平和の一歩があるんやと思います」

2011年(平成23年)。当時84歳の国出さんのもとに一本の電話が入った。

「覚えているかい?」

声の主は、元山の飛行場でソ連軍が上陸した時、共に偵察に出た戦友の一人。二人は終戦から66年の月日を経て再会を果たす。戦争当時の記憶に立ち返りつつ、互いの来し方を語り合う中で、二人の共通点が分かった。それは、創価学会の信心と出あったことだった。

「かつては武器を手に死線を駆け回った“戦友”と、広宣流布の使命を共有する“同志”になれたことが、本当にうれしかった」

信心を始めて明年で60年。視神経の炎症による失明の危機や、心筋梗塞など、多くの病魔とも向き合った。いかなる苦境もわが使命と捉え、走り抜いてきた人生だ。

「一生空しく過して万歳悔ゆること勿れ」(御書970ページ)の御金言を心に刻み、朗々と題目を唱える国出さん。「健康で皆さんの見本になれるよう、人生の完成に向けて、たとえ今日が最後でも、悔いのない一日一日を積み上げていきたいね」