ブログ blog page

2020.8.30-5(3)

???????????????????????

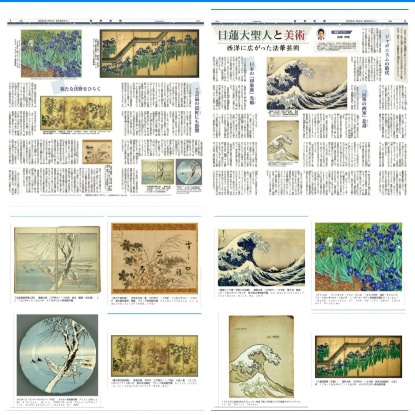

◎日蓮大聖人と美術

西洋に広がった法華芸術

美術ライター 高橋伸城

●ジャポニスムの時代

日本が開国して、各国と通商条約を結んだ1850年代末、ヨーロッパの芸術家たちは大きな転換期を迎えていました。主な要因は二つ。一つは写真の登場です。少なくとも記録だけを目的とする限り、カメラの方が絵筆よりも速く、かつ正確に被写体を写し取ることは誰の目にも明らかでした。

もう一つは、それまであまり交流のなかった文化の流入です。中でも西洋にとって特別な意味を持ったのが「日本」でした。幕末から外交団らによって少しずつ紹介されていった極東の美術は、1867年のパリ万国博覧会を契機に、大衆にまで知れ渡るようになります。

ヨーロッパを中心に波及した熱狂的な日本趣味は、1870年代初頭にはすでに「ジャポニスム」と名付けられていました。エドガー・ドガ(1834〜1917)やクロード・モネ(1840〜1926)など、浮世絵に夢中になった画家は枚挙にいとまがありません。さらに1900年前後には、日本の文様や工芸品が一因となって、「アール・ヌーヴォー(新しい芸術)」と呼ばれる装飾の復権運動が起こりました。

写真という技術の革新と、異国との出合いがもたらした激動の50年。西洋の芸術家たちにとって、それは遠近法や陰影の付け方、画題による優劣など、ルネサンス以降に根付いてきた習慣を問い直す時間でもあったのです。

当時の文献で言及される名前や、西洋のコレクターたちが買い求めた作品を見ると、本阿弥光悦(1558〜1637)や尾形光琳(1658〜1716)、葛飾北斎(1760〜1849)など、日蓮を信奉していた人たちが頻繁に出てきます。

もっとも、近世以降の日本美術は、これらの絵師や職人たちを抜きに語れません(本紙5月30日付掲載記事を参照ください)。

では、一般に「法華衆」と呼ばれた信仰者たちの美術は西洋でどのように受容され、広まっていったのでしょうか。実際に宗教として知るよりはるか前に、西洋は美術を介して日蓮の思想に触れていたのではないか。今回は、そのことを探ってみたいと思います。

◇◇

実は、母国での位置付けが定まるより早く、19世紀後半から20世紀にかけて、すでに北斎の名は西洋に広く浸透していました。フランスの作曲家クロード・ドビュッシー(1862〜1918)は、1905年に三つの楽章からなる管弦楽曲『海』を発表します。出版された楽譜の表紙には<神奈川沖浪裏>が用いられました。大胆にも富士を含む右半分が省略され、波も青色から緑色に変えられています。

ドビュッシーとも交流のあった彫刻家のカミーユ・クローデル(1846〜1943)は、その少し前にブロンズと石でできた<波>をつくっています。手をつないでわずかにかがむ3人の女性は、今まさに覆いかぶさろうとする波頭の方を見上げている。思えば北斎の<神奈川沖浪裏>にも、波間に漕ぎ出していく3隻の船が描かれていました。

こうした作品は、北斎が当時どれだけ流行していたかを示す、ほんの一例です。では、西洋の芸術家たちはそこに何を見ようとしたのでしょうか。

1873年、ルソーは再び日本の図柄を用いた食器セットの企画を立ち上げます。前回のシリーズと異なるのは、デザイン担当の装飾画家に、自らの絵筆で直接、器に意匠を描かせたという点です。

わずかに傾きながら前景を縦に横切る幹の向こうで、船上の人物が淡い水面に竿を立てている。空には雪らしき白い斑点がちらついています。北斎が80代で出版した『北斎漫画草筆之部』の一場面です。この風景を皿の形におさめるにあたり、木の枝を短くしたり、空の色を塗り替えたりするなど、細かな調整を施しているのが分かります。

◇◇

日蓮の事績を10枚揃いでたどる歌川国芳の<高祖御一代略圖>も、素材となりました。雪の降りしきる中、山の斜面に足跡を落としながら進む人物の顔は笠に隠れて見えません。元になっているのは<佐州塚原雪中>です。同シリーズの中でも、視覚的に仏教を想起させにくい本図が選ばれたのには、何か理由があったのでしょう。

◇◇

安土桃山から江戸時代にかけてさまざまな分野で活躍した法華衆の美術は19世紀半ば以降、本格的に欧米へ伝わっていきます。そこで画家やコレクター、さらに大衆の目を楽しませただけでなく、既成の思想や様式を変える道具としても活用されました。では、法華美術の何が西洋の人たちに響いたのか。三つの点から推測します。

第1に、題材の幅です。米粒ほどの虫から巨大な富士山まで、あらゆるものがモチーフになり得た。裏返せば、貴賤の区別なく、身近な事物に面白さや美しさを見いだそうとする眼差しが、つくり手たちに共有されていたことを意味します。「日本の芸術家はいたるところに生命を吹き込んできた」と語る画家アリ・ルナンの言葉は、そのまま法華衆の態度を言い当てているように思えるのです。

第2に、舞台となった場所です。西洋で話題になった法華美術の多くが、手の届かない“あちら側”ではなく、足下の大地と接する“こちら側”を描いていた。主役となったのは、目の前の現実を生きる人や物だったのです。権威の約束された宗教画でも歴史画でもなく、今この瞬間の光景に目を凝らすというのは、まさに印象派の画家たちのテーマでもありました。

そして最後に、こうした思想的な背景が、造形活動を制限するようには働かなかったということ。言い換えれば、個々の作品はそこに特定の宗派を指摘するのが困難なほど、多様な表情を持っていました。当時の文献で光琳や北斎について論じるものは多くあれど、法華思想との関わりを指摘する西洋人はまったくと言っていいほどいませんでした。だからこそ「民衆の画家」や「印象派」など、そのときの自分たちに必要な要素を引き出すことができたのでしょう。

西洋美術が大きな曲がり角に差し掛かった19世紀後半に、新たな沃野を拓く一つの方途となった「日本」。軽やかに運ばれた法華の美術は、世界のここかしこで花を咲かせていったのです。