ブログ blog page

2017.3.21

◎新規が3件!

個人の確定申告の年一だったお客さんのうち3件が、職員の働きで、月次関与になりました。既存法人1件が今月廃業しますが。まさに『前三後一』!

自分ではなく、職員がお客様から信頼され、お客様が増えていくのが一番最高なことです。上海も同じ!

17年間人材で悩み苦しんできたのが、その後の8年間でやっと、人材に守られ自然とお客さんも増えるようになりました。まもなく開業満25周年を迎えます。

?

◎今日の夫婦の会話ーー

妻「喧嘩せんごつなったねえ」

私「それは奥さんが変わったけんよ」

妻「あらそうかしら」

??

◎43回目の上海

来月4月19日(水)〜21日(金)2泊3日で

上海に行くことにしました!

約半年ぶり、43回目の上海になります。

まずは4月19日pm7:00

いつもの4人で食事!

会計事務所として商談会ブースへの出展を考えております。9月!

こんな私が、片田舎の税理士が、上海で事業をするなんて、今でもビックリポンです!

いばらの道です。

?

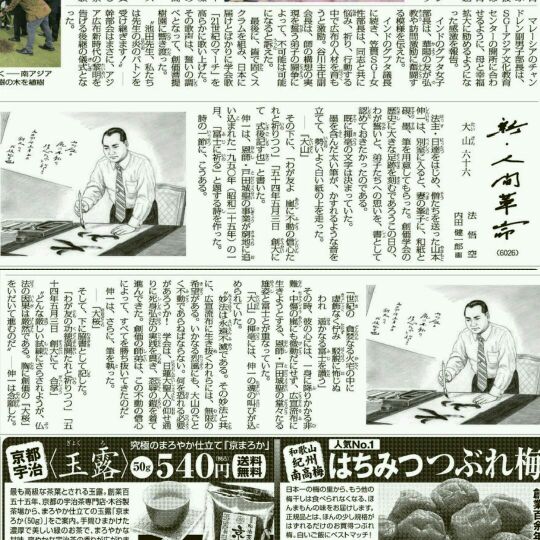

世紀の 貪婪(どんらん)なる火宅の中に

虚飾なく佇み 駁説(ばくせつ)に怖じぬ

われ 遥かなる富士を讃う

(大山六十六)

??????????????????

真言諸宗違目 p.139

第一章 門下に流罪赦免の運動を禁ずる

文永九年五月 五十一歳御作

◎与富木常忍

土木殿等の人人御中 日 蓮

<通解>

富木常忍殿ならびに門下、信徒の人々へ。

<解説>

富木常忍は、下総国葛飾郡八幡庄若宮に住み下総の豪族・千葉氏に仕えていた武士である。

建長6年(1254)ごろに入信した最古参の大聖人の信徒で、下総地方だけでなく、在家の門下全体の中心的存在となっていた。

大聖人の御信頼も厚く、佐渡流罪の歳も、越後の寺泊・佐渡の塚原・一谷の各地に着かれると最初に富木常忍への書状を出されており、文永10年(12723)4月には法本尊開顕の重書である観心本尊抄を賜っている。

なお当時の状況については、建治元年(1275)の一谷入道御書に

「文永九年の夏の比・佐渡の国・石田の郷一谷と云いし処に有りしに・預りたる名主等は公と云ひ私と云ひ・父母の敵よりも宿世の敵よりも悪げにありしに・宿の入道と云ひ・妻と云ひ・つかう者と云ひ・始はおぢをそれしかども先世の事にやありけん、内内・不便と思ふ心付きぬ、

預りより・あづかる食は少し付ける弟子は多くありしに・僅の飯の二口三口ありしを或はおしきに分け或は手に入て食しに・宅主・内内・心あつて外には・をそるる様なれども・内には不便げにありし事・何の世にかわすれん、」(1328−17)

と述べられていて、

大聖人を預かった一谷入道が念仏者でありながら、大聖人に同情してひそかに外護していたことがうかがえる。