ブログ blog page

一つ一つ置いて行かねば

◎決戦前夜

家康「知れたことだ。兵の強弱は大将次第。信玄の兵が強かったとて、勝頼の兵も強いと思うな、まず踊れ、忠次」

「こりゃおかしい! どうだあの生まじめなお顔は」

「これで勝ったわ。それつまめつまめ」

「たまらぬ。あの腰のふりようはどうだ」

家康はみんなの笑顔と忠次の奇態な手ぶりを半々に見やりながら、自分で自分の心をのぞいている気持であった。

(みんなの笑い声の中にも、忠次の躍りの中にも、つねとは違うものがある……)

人間は心にしこりのあるときは、笑っても踊ってもそれがひどい誇張になってゆくものだった。

(これは心しなければならぬことじゃ)

「よい月らしい眺めてこようか」

「九八郎……」と家康は口の中でつぶやいた。

「信長どのはきっと来られる。もうしばらく持ちこらえよ。よいか、もうしばらくじゃ」

次の時代でもよい。またその次の時代でもよい。必ずそれを招き寄せるための礎石を、根気よく、一つ一つ置いて行かねばならない。

(そうした計画がいまの自分にあるであろうか……)

松高く(松平・徳川の意)

たけたぐひなき(武田首なき)

朝(あした)かな 信長

小田(織田)はさかりになびく秋風 信長

「ーー慈悲忍辱を口にしながら、火銃をもてあそび、刃物三昧にあけ暮れする。こんどこそは絶対に許さぬ。凝らしめのため、みな殺しじゃ」

(いままでは徳川対武田の戦であったが、これからは織田対武田の戦になる……)

勝ったあとで、信長に、徳川家の内部のことにまで口出しされぬよう、慎重な用意をもって信長に対さなければならなかった。

(お館さま、長篠からの密使でござりまする)

(援軍を求めて来たか、それとも城将の討ち死にか……)

「瓢(ふくべ)曲輪奪われて城の食糧あと三日分にござりまする」

「大野川の川底を歩いて来ました」

「城内ではおそらく後日にそなえて、粥というも名ばかりのものを啜(すす)りだしておることと……それゆえ強右衛門も、このまま引き返し何とぞして城中へ立ち戻って、苦楽を共にいたしとう存じまする」

「そうか。なるほどのう……」

そう言うと家康の眼もいつかうるみだしているようだった。

(何を言わなくとも、こっちの心は見通していてくれているのだ……)

信長は家康に会釈するよりも先に、

「そちが子鬼の家臣か。話は聞いたぞ!」

「よくやった! 川の底を歩いて来たと……ハッハッハ、こんどは空をかけて参れ」

「もはや時は移せぬぞ浜松どの」

「ーーこの小城ひとつ落とせなかったと言われて、天下に号令がなると思うか……」

(反対するほど意地になるのだ……)

「ーーこれで武田家も終りでござるな」

「落つるものかこの城が。一両日のうちは、織田、徳川の連合軍四万がやって来るわい」

(とうとうつかまった……)

「この重囲を破って使いし、しかも城へ戻ってみなと生死を共にしようとした、その性根、敵ながら見上げたものだ」

「そこで、その方に相談じゃが、その方にここで手柄を立てぬか」

「ーー援軍はまだまだ来そうもないと。それだけでよいのだ」

……一つだけ計算違いしていると思った。

それは鳥居強右衛門という男が、自分の生命を助かりたいために、味方を裏切ることなどできる男ではない……という、たった一つのことを見落としている。

(それでよいのだ……)

「よいかの、すでに四方の大軍を率いて岡崎を発しました。両三日のうちにはきっとご運は開けまする。城を堅固にお守りなされや」

城内にドッと歓声のあがるのと、武田家の足軽二人が岩の上へ躍りあがって、強右衛門を引きおろすのとが一緒であった。

「申し訳ないが、しょせんこれが武士の意地とおぼされたい。貴殿とて、ここでまさか、味方の不利は口にできまい。穴山どのには済まぬこといたしたとよくお詫び下され。その代わり、このあとはご存分に……心の済むように……」

「言うなッ!」

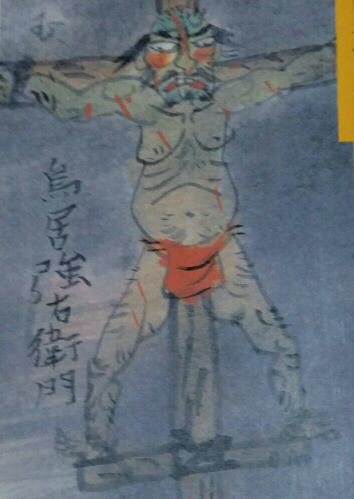

「あいや鳥居どの、お身こそはまことの武士、お身の忠烈にあやかるために、ご最期の様子を写しとって、旗印にしたく存ずる。……」