ブログ blog page

わが弱さを見せてはならぬと決心

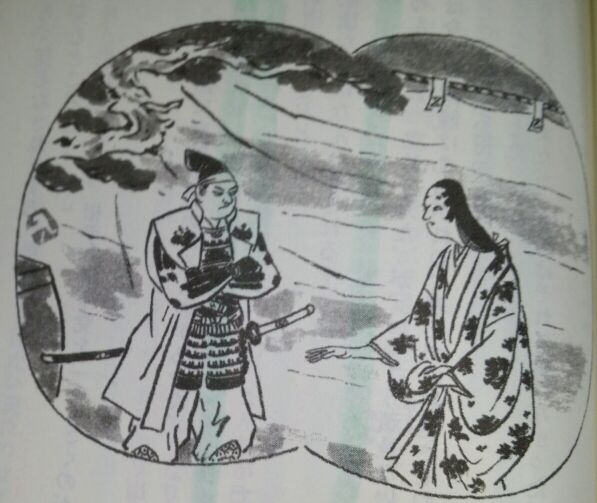

◎仏か人か

「ーー少しは経験をなめさせたがよい」

「宗門の危機ぞ。法敵家康を倒せ!」

「阿弥陀如来か? ご領主か?」

「ーー法敵退治の軍。進む足は極楽浄土。退く足は無間地獄」

いつの世でも煽動者におどらされる群衆の姿はかなしい。彼らはこうした無理な標語に追い立てられて、昨日まではご名君ーーと信じていた家康めがけて襲いかかって来たのである。

信仰という、つかまえどころのない観念。それに煽動されて、わざわざ自分たちの生活を破壊してゆく愚かさ。今川家が支配していたころより過酷な年貢を取り立てていたというならば納得できたが、事実は、全くその逆であった。

家康の「仁政!」と信ずる施策によって、ようやく各戸に籾の蓄えができかけたと思うと、逆に牙をむいて、力を与えた家康に襲いかかってくるのである。

「もうがまんはならぬ!」

「殿には、城を出られて、事を一挙に決そうと思い召される……そうでは、ござりますまいなあ」

「はい。相手が二分をねらうものゆえ、どこまでも一つになるよう計らいまする」

「それより大切なのは、殿が、何年かかろうと家臣たちの考え直すまで、説いて、説いて、説きぬく決心を遊ばすことこそが大事かと存じまする」

◎春月の風

「相手がわれらを二つに分列させようとしている。みすみすその手に乗ってなるものか」

「二つにわれてはならぬ。割れたら互いに弱いものでだのう」

転禍為福(てんかいふく)をなしとげた結果になった。

この騒動を通じて、家康の身心二面の成長こそ最大の収穫だった

家臣の反逆という切ない感情の波をくぐり、それを終息せしめる手段を胸にたたみ込んだ。

(人間とは、どこまで弱いものなのか)

今後どのようなことがあろうと、家臣の前で、わが弱さを見せてはならぬと決心した。

人々は自分の弱さに近いものを他人の中に見出だすと、それを「人間味ーー」といってなつかしむ。が、事実はその裏で、誰も彼もが弱いものだとすがる心をなくして心の流浪をはじめてゆく。

(予のどこかにそれがあったのだ……)

◎逃げ水

「また予をそちの算盤で割り切ったな」

「割り切らねば答えは出ぬ。したがって殿の色恋は遊びなのだ。これで城を傾け、家臣の心を失うてはならぬと、ちゃんと計算したうえでの遊びなのだ。その遊びで生命がけの女子の恋に立ち向かう。ここが大切なのところだ殿! 自分の方では遊びながら、生命がけの自刀に立ち向かって勝てると思うか、殿」

「というと、遊女でも部屋へ入れよと言うのか」

……

「やれやれ。殿の算盤の浅いこと。これではなかなか埒(らち)があくまい」

「埒があかぬとは……作左! うぬ、それが予への言葉か」

「……遊びと生命がけの勝負の差がわかればそれで十分。」

◎屍の道

戦ほどはっきりと人の運不運を見せてゆくところはなかった。

「早く、そちのような死に方をせずに済む世がつくりたいのう」

(もしこの世に戦がなくなったら)

この世から戦をなくする希い!

それは緻密な頭脳と、深い慈愛を心に感じた、不退転の勇者ならば夢ではないぞ、と実感されたのだ。

(立派な者は討たれ、卑怯な者は生きてゆく……)

何の関連もなしに眼の前に一基の仏像が見えて来た。

それは護法の大義を掌(たなごころ)にのせた帝釈天の姿であった。

(そうだ。このあたりで、予も生まれ変わらなければ……)

死屍の道を封ずるために歩む武将、草武者の上に帝釈天のあることを、忘れかけて……

「殿! 急がせられませ」

と、元忠がまた言った。