ブログ blog page

素朴な仏心

十

「秀隆、もう一度言う。われらが主君を疑うて、お身みずからの生命を落とすな。聞こえたか‥……聞こえたか秀隆‥……ああ、もう眼が見えぬ。耳が聞こえぬ。よいか、われらを討ったは忘れてやるゆえ、疑うな、‥……疑うな‥……」

十一

‥……、むしろこれは信長と家康の、人生観と正格の差が、信長の死後に至ってハッキリとここに対立を描き出してみせたのだと言ってもよい。

信長は武田家の遺臣に対して、徹底した厳罰主義でのぞんだ。しかも「力ーー」を信奉し、‥……信長の意志は、時に、川尻秀隆らの家臣によってさらに浅く、偽って招き寄せ、容赦なく殺戮するという歪みまでを加えていった。

そうなると、家康は、その信仰からも黙っていられなかった。

信長の信奉している「力ーー」の限界が、彼には分る。

‥……それは、彼の、祖母から生母と、哀れに伝わった素朴な仏心の現われでもあったのだ。

(手向かわざるものは討たず‥……)

十二

「われらは、万一本多信俊どのが生きてあれば、そのお指図に従ごうて、川尻肥前を見遁がしてやる気であったが、会えぬとなれば訊くに及ばぬ。明日一日おいてこの城を斬り取り、肥前が首級をはらすことに一決した。城内には武田家ゆかりの士も数多くあることなれば、それまでにこの城捨てて身をかくされたい。よいか、あと一日でござるぞ」

十三

「恐れながら」と、子供のころから秀隆に仕えていた小姓頭の福田文吾が両手をついた。

「ほかの者は本朝未明、城門を開いて、みなそれぞれ城を退散いたしてござりまする」

「なに‥……退散したと!?」

文吾は平伏したまま顔をあけずに泣きだした。

十四

「はい。残りましたる者は、小者をいれて八十余人。いずれも死を決して止まりました。お覚悟下さりまするように」

「と言うは、わしに切腹せよというのか。それはならぬ!」

「自害はせぬ。自害はせぬぞ」

「では、この人数で城を枕に一戦なされまするか」

「殿! 殿はいずれに‥……」

十五

「狼藉者! 寄るなッ」

三井弥一郎であった。

「川尻肥前どの、お約束のとおり、その首、いただきに参りました」

「肥前どの」

とまた弥一郎は言った。

「領民あっての領主でござりまするぞ。領民は、思いのままに斬ってもよい領主の弄具(ろうぐ)ではござりませぬぞ。それが、お分りになりましたかな」

「わ‥……わ‥……わからぬ!」

「では最後に‥……この脇差しで、いざ、潔くご自害を」

三井弥一郎はちょっと感傷的な口調になって月を見上げた。

「あの月のようなお心で、一足先に逝かれた家臣のあとを追いなされませ。この弥一郎が介錯いたしまする」

秀隆は、自分をとり巻く憎悪に燃えた竹藪の輪の中で、そっと脇差しをとりあげた。

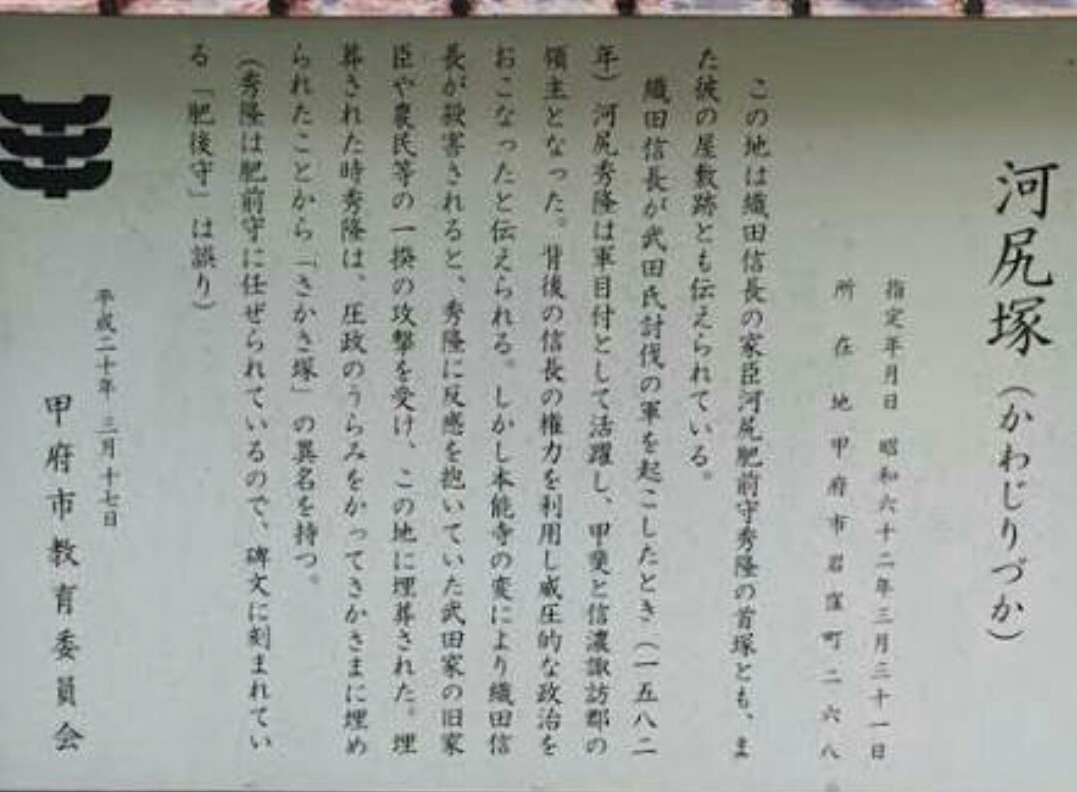

河尻 秀隆(かわじり ひでたか)は、戦国時代の武将。織田氏の家臣。黒母衣衆筆頭で、のちに織田信忠の補佐役及び、美濃岩村城主や甲斐府中城(甲府城)城主も務めた。秀隆および河尻氏に関係する文書は少なく、事跡の多くは『信長公記』や『甲陽軍鑑』、徳川氏関係の記録に記されている。

信長が信忠に「秀隆を父と思って何事も相談せよ」と述べたといわれ、信長から厚い信頼を寄せられていたことを示す記述がある[註 6]。

本多 信俊(ほんだ のぶとし、天文4年(1535年) -?天正10年6月10日(1582年6月29日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。徳川氏の家臣。幼名は百助。初名は光俊。庄左衛門。娘に安藤直次継室。

天正10年(1582年)6月2日の本能寺の変で信長が死去すると、家康は旧武田領征服の野心を抱き、6月10日に信長から甲斐国を任されていた河尻秀隆に対して信俊を使者として送り、武田遺臣の不穏な動きがあるから美濃国に帰るように促した。しかし秀隆は応じず、秀隆が甲斐統治の本拠としていた岩窪館(山梨県甲府市岩窪町)において信俊を殺害したという。享年48。