ブログ blog page

堪忍だけが通行切手

あと半年あまりで満四十年になろうとする彼の生涯で、じっと見つめ続けて来た人間の姿には、およそ四つの面があった。

その2つは欠点。あと二つが美点であれば上乗の人間で、欠点三に美点一の者が多い。といって、一の美点もない人間は存在せず、それは対者が発見の努力を怠っているからだと信じている。したがって、人と人の争いはその欠点の衝突にはじまり、人と人の和合は美点のふれ合うところに生まれてゆく。

光秀はもともと出世を夢みて遍歴をつづけ、朝倉家から織田家へ移って来た者であった。

ということは、決して忍耐心の有無ではなくて、志の内容により、理解の度が大きくひらいて来るからであった。

(あり得ることだ‥……)

‥……心の中ではしきりに信長の無事を祈った。

そのころから茶屋四郎次郎は、ようやく呼吸がととのいだしていた。

「ひとり右府さまご父子だけではなく、本能寺も二条の御殿も焼失して、生き残りし者ほとんどなく、双方とも酸鼻(さんび)をきわめた屍体の山でござりました。そのうえ、日向守さま手勢にて、京への出入り口は一切押さえられ、洛中洛外ともに、明智勢ばかりになってござりまする」

いったい神仏は、信長を討たせて明智光秀に何をさせようとしているのか?

(いったいこの家康に、天は何をさせようとしているのか‥……?)

「忠次‥……」

「何でござりまする」

「まだ持参の黄金はあったであろうな」

「はい、買い物を差し控えよとありましたので、まだ二千両ほどは‥……」

「よし、ここを発とう。発って京へ入る。そして右府に殉じて腹を切ろう」

一行は一歩一歩と堺をはなれてゆくに従って無口になった。

初めはこれを信長だけの不幸と思い、織田家の急変と考えていたのが、実はそれ以上に徳川家の不運であり、自分たちの身の急変であったということに気づいて来たのだ。

信長の賓客として、武力を持たずに旅しているときに、当の信長が討たれたのである。

「この家康、ご貴殿が士道の立派さを見抜きましたゆえ、本心を打ち明け申そう」

「えっ!? ご本心を‥……」

「この家康、実は切腹はいたしませぬ」

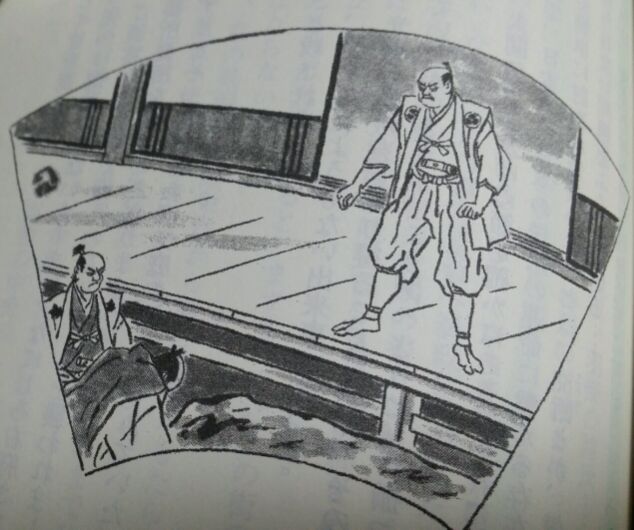

「よいか。みなはわしの供して京に入り、知恩院で一度は死んだと思うがよい。死んだものに短慮はない。堪忍じゃ、堪忍だけが通行切手と、固く心にきざみ込め。みなみな分ったか」

もしそうだとすると一刻の猶予もできない。すでに事態は、自分と光秀との寸秒を争う鍔(つば)ぜり合いになっているかも知れなかった。

(運命の鍔ぜり合いに‥……)