ブログ blog page

神はみずから助くるものを

◎地の嘆き

勝頼が考えても、たしかに父は偉大であった。と言って、その偉大な父の死が、こうした姿で、その子を苦しめて来るとは思いもよらなかった。

(偉い父を持ちすぎた)

(そうか……みなはそれほどまでにこの勝頼をたよりなく思っているのか)

「武田家は信玄公で持っていたのだと言いました」

おふうの顔にようやく血色がもどって来た。

「勝頼公は武勇では父に劣らぬが、思慮では遠く及ばないゆえ、人質はおふうで勤まりまする。おふうをまず甲府へ送っておいて、それから浜松の家康公へ味方すると、ハッキリお心を決められるようにと……」

「おふうは、この次、この世に生まれて来るときは、いっそ畜生に生まれて来たい……それゆえ、供養はしてくれるなと……」

「人間は畜生以上に浅ましゅうございます」

「畜生は、鳥でも獣でも正直に生きてゆくのに人間は欺し合わねば生きられませぬ」

「畜生に生まれて来たらよかったのに……」

「陰険な猫……」

だが、それも人間に比べれば罪は少い、猫は一羽の雀で満足そうにのっそりと階段をおりていったが、考える力を持っている人間はもっとはるかに貪慾だった。

「私は貞昌さまの妻ではない! 何が妻であるものかッ! 貞昌さまのご内室は、徳川亀姫さまなのだ……」

◎声なき声

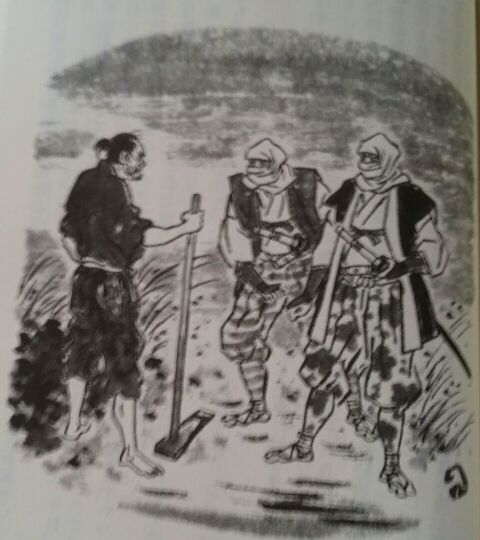

「分っている。だれにいうな、勝頼は土民の心をのぞきたいのだ」

「と仰せられますと……」

……

「大炊、面を包め、予とわかっては興がない」

「おらあ、この仏と縁もゆかりもねえ。が、黙って見ていちゃ罰が当たるで出て来たのじゃ。勝頼さまは仏罰を知らねえ大阿呆でごらっしゃる」

「勝頼はな、もしそちを斬ったら怒るだろう。褒めて身のがせと言うだろう」

父以上の猛将とみずから誇るほどならば、なぜもっと強くないのだ。

夢は五臓の疲れという……

「その方は岡崎から来たと言ったの。その証拠、何か持っているであろう」

岡崎の大賀弥四郎が同志、小谷甚左衛門の蒼黒い顔であった。

「両者離間の策とは?」

「恐れながら、信康さまと徳姫さまのお仲違いを計るが第一と」

「なに夫婦の仲を……」

(それなのに弥四郎は、嫁いじめの手が有効だなどと……)

「よしッ」

武勇では父にまさると家臣たちのよく言っているその武勇を、どこまでも勇敢に発揮しようと決意した「よしッ」であった。

「若君! 四郎さま! 三つの強敵を相手にしていると、いつかは一方のお味方、小田原までが敵に廻る……と思されませぬか。軍略は敵味方の均衡を破ってはならぬもの……と。これは三郎兵衛ではなく、お父さまの口を酸くして申されたお言葉でござりまする」

「それならば、おぬしはこの勝頼に、父の仇敵、越後の謙信に、膝を屈して憐れみを乞えというのかッ」

「仰せのとおり!」

父の死に遭ってひどく士気が沮喪(そそう)して来ているーーそう単純に考えていたのが、いまの三郎兵衛の言葉で、全然自分の錯覚だったと思い知らされた。

彼らは父の死以上に勝頼の軍略と人となりを危ぶんでいるのだ。

◎双つの鏡

「不平であろうとも。だが百姓に持たせておくとすぐになくする。もし来年の仕付けどきに戦があると、敵にとられて秋には餓えるものが出て来るわ」

家康は笑った。

「こなたはお部屋へ直すのが遅れているのだ。わしがもし討ち死にしたときは、家康は、はした女に手をつけてそのまま死んでいったと言われたら、笑われるのはこなたでなくて家康なのだ。どうだ。わしの身勝手さがわかったか」

女性には年齢と共に育つ女と、年齢と共に荒(すさ)む女とふた通りあるのに、しみじみと思い至った家康だった。

若いときにはどの女性も、それはそれなりに美しく、それなりに賢こそうな個性を持っている。

ところがいったん男に手折られたとなると、がらりと相貌を変えていった。

一はいよいよ心身の美しさを加えてゆくのに、一は醜い自我に老けていった。

心の磨き方が、そのまま双つの女性の賢愚と美醜を染めわけていくのであろう。

そしてその一つの典型を築山どのとするならば、もう一つの典型は……と考えて、

(あるいはお愛ではあるまいか……)

そう言えばお愛の容色は近ごろ一段と深みを増した。

「そうか、今はじめて気づいたか。うまく言いのがれたわ。よいよい、わしも身勝手、こなたも身勝手、身勝手同士ゆえうまく馬が合う、のであろう。ハハ……」

女好きのお館が、どこかで見染めて呼び寄せた……そんな憶測のあるのも薄々耳にしている家康だった。

お阿紀

「おん大将さま、お聞かせ下さりませ。戦というのは、いつの世になってもなくならないものでござりましょうか」

すべては予期のとおり、いまにして、しみじみと勝頼の若さを感じとれる家康だった。しかも家康に、そうした眼を開かせたのはだれであろう、勝頼の父の信玄なのである。

あのときの家康は、自分の運命を試そうと思った。ここで神仏に見放されるほどのものならば生きてかいなき生まれつきと思いつめた。

しかしそれはすでに八分の敗因を含んだ稚拙さであった。神はみずから助くるものを助くるのである。運命などいかなる場合にも試してよいものではなかった。絶えざる用意、絶えざる精進、堪忍に堪忍を重ねて、ただそれに徹する以外に道はなかったのだ。

(三方ケ原当時の自分には、まだ信長に侮られてはとの見栄があった)

「家康はことのほかに用心深い大将にて、長篠から引き揚げると年貢は例年の二割引きとふれさせ、さっそく早稲から刈り込みにかからせました。そして刈り入れが終ると二割は一時預りおくといい、領民の怨嗟(えんさ)をよそに、どしどし城内へ米、モミを運び込ませ、火箭(ひや)のとどかぬ位置に建てた蔵に積み込んでござりまする、これ籠城の下心かと……」

「いいがいのないやつらめが」

「殿!」美濃守はあとの言葉をたしなめた。小荷駄奉行に戦力を期待する……そのような無理な戦は父信玄公はしなかった……そういおうとしてあわてて後の言葉をのみこんだ。

こんどの戦でも、少し遅れましたので民家を焼きすぎた。焼くことを家康は予期していて、すでにモミを恨まれながらも百姓どもから取り上げていたという。

(それが憎い! 読まれたのが……)