ブログ blog page

領土と国家の相対化

第四章 領土と国家の相対化

領土と聞いたとたん、人は「思考停止」に陥る。

「侵害された」という意識を持つと、自分の身が引き裂かれたように感じる。

メデイアもまた「思考停止」を側面から支援する。

「日本領土」であるという意識が、無条件に読者と視聴者に刷り込まれていく。

領有権争いがある問題については、相手側の主張に耳を傾け、問題を相対化することこそ、戦争に協力した歴史から学ばねばならないメデイアの責任のはずだ。

台湾・馬英九総統

「東シナ海平和イニシアチブ」

「領土と主権は分割できないが、天然資源は分けることができる」

「統一せず、独立せず、武力を使わず」現状維持

(1)国民党と中国

…「統一=独裁=反日=外省人」

(2)民進党と台湾本土派

…「独立=民主=親日=本省人」

しかし「独立」の主張が日米など西側からも支持されず…対中政策の展望を示すことができない民進党は自滅していく。

領土問題を解決するには、(1)譲渡、(2)棚上げ、(3)戦争の三つの選択肢しかない。

重要なことは、オバマ政権の「アジア重視戦略」は、米軍自体がアジア太平洋で軍事プレゼンスを増強することを意味するわけではない。財政的に余裕のない米国に変わって日本に軍事負担を肩代わりさせることにある。「戦略シフト」の背景には、確かに中国の「軍事的台頭」がある。中国が軍事力を強化しているのは紛れもない事実だ。

だがそれをもって中国が尖閣や沖縄など日本の領土を奪い、台湾に武力行使し、東アジア米国と軍事覇権争いを展開すると断定するなら、論理の飛躍というものであろう。

米国のやくわり…バランサー役を

日米中三角関係

キッシンジャー

歴史的には軍事的征服によってではなく、ゆっくりとした浸透によって行われた。

「軍事的制服ができる地勢にはない。むしろ中国のほうが包囲されていると懸念している。

◎金門から境界のない世界が見える

◎台湾と一体だった沖縄や尖閣

「風獅爺」がシーサーに

600年前の明朝時代…金門を含む福建

「久米36姓」

16、17世紀東アジアでは、境界を超えた自由な往来と交流があった。

欧州では「30年戦争」を経て、近代国家における領土、主権など国際法の基礎になる「ウェストファリア条約」(1648年)が締結

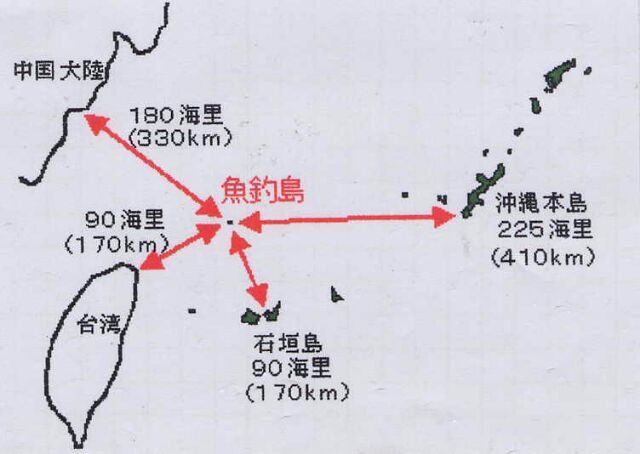

明朝、清朝の「冊封使」が海路琉球へ航海する際、航行の目印としたのが尖閣諸島であった。

1582年、イスパニア(スペイン)の航海者グアレーがまとめた台湾島の見聞録

「台湾の東方または、東北方のレキオ(琉球か)諸島の住民が扇舟を操って鹿皮や小粒金を漢土に持来って交易した」

約400年の歴史で尖閣、沖縄、台湾が、共通の「生活圏」共存していた時期こそ「主」であり、主権争いが顕在化してからのこの40年間は「従」にすぎず、特殊な時期にすぎない。

戦前の強力な国家再興を夢みる復古主義が鎌首をもたげる。これは石原前都知事や、自衛隊の元航空幕僚長を「軍神」のようにあがめる国家主義者だけではない。繰り返しになるが、世論形成に大きな力を持つメデイアも同罪である。

「遅れた独裁国家」に対して「敵対型ナショナリズム」を燃やすのは、逆立ちした優越感と大国意識の反映でしかない。

「明確な国家理念」

「国家戦略」

「強力なリーダーシップ」

現在進行中の構造変化を自覚しない精神的退廃であろう。

「境界に生きる人々」(マージナル人)

金門島から琉球、九州へと伝播していった文化や風俗を見るにつけ、領土、領海、主権、国籍という国民国家の理念と境界線に、息苦しさを覚える。グローバル化は、国家主権を溶解し始めている。

◎おわりに

「境界を越えて文化と人がつながり、共有された意識が広がると、偏狭な国家主権は溶かされていく」

逆説的だが、あの「ドンキホーテ」知事に感謝しなければならない。