ブログ blog page

家臣は宝、わが師、わが影

2015年10月27日 (火) 00:15

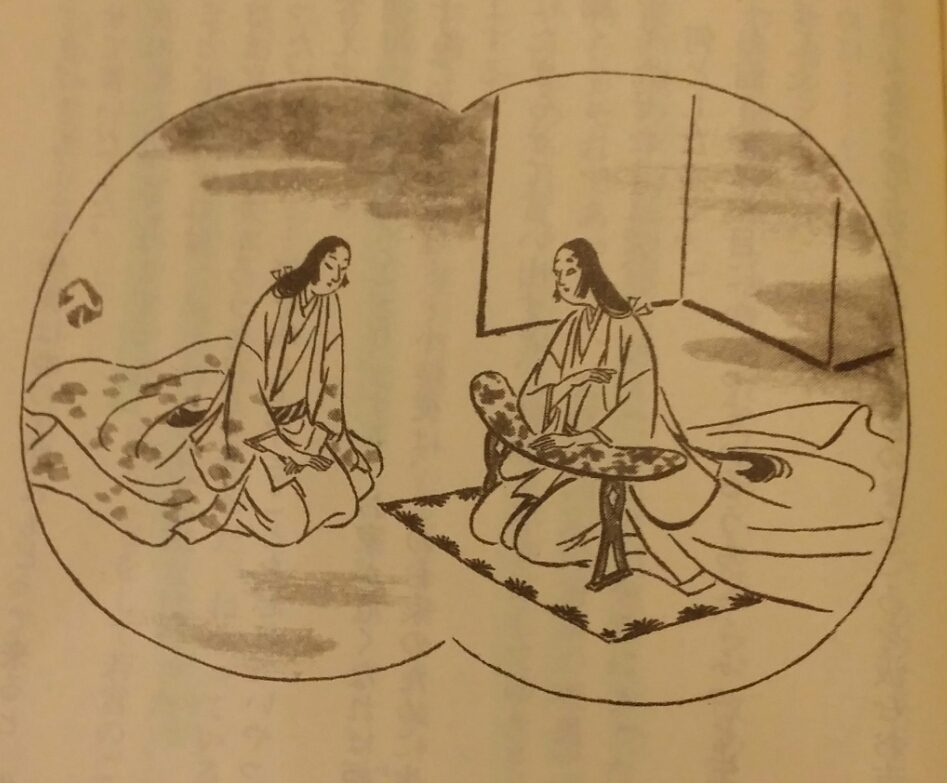

◎女の戦い

「同じご奉公でも、嬉しいご奉公と辛いご奉公がございます。小侍従はちかごろそれを思います。辛いことが多いので……」

あやめを抱きしめている信康を見ると、信康も憎くあやめも憎い。

「あのう……小侍従どのは、そうそう甲州の信玄さまが、お亡くなりになされたのを知っているかと申されました」

「そうだ。あるいは信康とそなたの間……いや、姫とそなたの間を割こうと企んでいるのかも知れぬ」

「そのほかはただわが経て来た道の険しさを訓え、それに耐え得るや否やをきびしく案じているものぞ」

「戦つづきの今の世では、会うが別れの始めゆえ、申しておくが、こうした世にいちばん大切なのは家臣じゃぞ」

「われ一人では何もできぬ……これが三十二年の間につくづく思い知らされた家康が経験ぞ。三郎」

「家臣はみ宝、家臣はわが師、家臣はわが影じゃ、わかるか」

小侍従の眼にうつる築山御前は、織田家の濃御前とは比べものにならなかったし、信康もさして頼りにはならぬ気がした。

しかし今日の家康は身を投げかけて、何もかも打ち明けたいほど立派に見えた。

ただ見れば信康と徳姫という一対の若夫婦が、それはそれぞれの野望と希いと思惑の先端にすえられた無心で美しい人形にすぎない。

その人形を絶えずうしろから操り動かすものがある。

それは信長や家康の平天下の志であり、同時に私の野望に供えられた供物といえないこともなかった。